和平古鎮

日期:2016/12/14 23:55:04 編輯:古代建築名稱

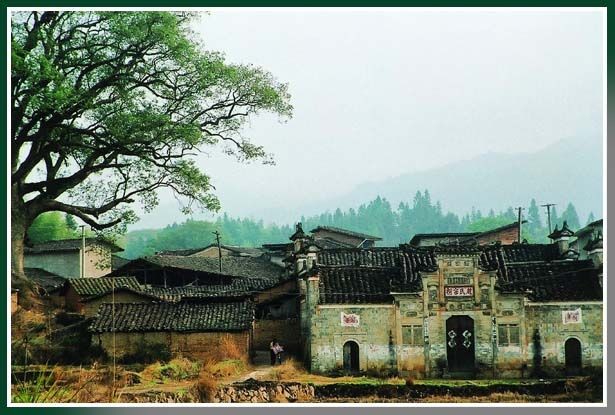

和平古鎮位於邵武南三十公裡處,是國家級歷史文化名鎮,目前還沒有進行商業開發,基本保持了中國嶺南古鎮的原汁原味,在那裡可以找到與麗江、周莊、陽朔完全不同的感覺, 古鎮從唐朝走過來。地處邵南要沖,卻是邵武歷史上的第一古鎮,歷來是邵南地區的政治、經濟、文化中心。早在唐天成元年,和平即已形成街市,稱"舊市街"、"舊墟街"。想當年和平是邵武溝通閩西南和江西的交通樞紐,兼之此地特產豐富,故商賈雲集,附近府縣和福州及江西等地均有大量客商前來進行茶葉、筍干、紙張、糧食等貿易。昔日"五天一墟"的繁榮景象當然無比壯觀,偏安一隅的和平小鎮便在這交易集市中平實耐久地生存著。"舊市街"歷時千余年長盛不衰,作為貿易集散地的青石古街區,也得以延續並保持至今。雖經時世變遷,青石小路已成為歷史的見證,安祥的橫貫在小鎮的南北。

高牆黛瓦馬頭檐,一座座布滿精美石刻的牌坊式門樓上镌刻著大夫第、郎官第、和平書院的字樣,一條“歲進士巷”記述著從宋朝以來陸續從和平古鎮走出的133名進士,讓任何一個人走進這座外表普通的古鎮都不能小瞧。

和平古鎮不算大,城堡式布局,城牆石頭壘成,高不盈丈,布滿了青苔和蒿草,谯樓有兩座,每座三層,挑梁飛檐,氣韻非凡。一條青石板鋪就的舊市街貫穿南北,600米長的街道隨形就勢形成“九曲十三彎”,宛如一條騰空欲飛的青龍,古市街又聯通著四通八達的鵝卵石鋪成的小巷, “巷深苔藓盛,天小白雲稀”,每一條古巷都有一個名字,每個巷名都有一個由來。小巷曲曲折折,一拐彎就會有一座“大夫第”呈現在你面前,兩拐三拐就可以看見鎮外金黃的稻田,這裡智慧的鄉民曾經創造了稻田養魚、田埂種豆的農業耕作技術,這種標准的生態農業模式成就了古鎮百姓自給自足的田園生活, “禾坪”演變為和平,和平古鎮由此而來。

中國大凡有名的古鎮過去都曾經是舟車熙攘,商賈雲集,占據著交通便利的水旱碼頭,時過境遷,當傳統的交通優勢不復存在,這些古鎮也開始從繁華走向落寞,浮躁趨於安詳,昔日的輝煌也正在從人們的記憶裡慢慢地消退,戰爭、運動以及無處不在的商業活動也都很少眷顧這裡,古鎮們因此幸運地保留了這份昔日的榮華和拙樸。和平古鎮應該就是他們的代表,當年入閩的三條古隘道之一——愁思嶺隘道就在古鎮境內,古道和古鎮,就像兩個相濡以沫又閱盡滄桑的老人一樣在冬日的暖陽裡相互依偎的浪漫地老去。

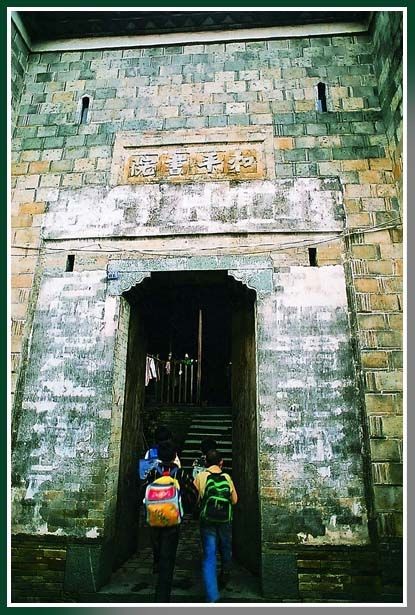

和平的舊巷大多年代久遠,所以有很多你意想不到的發現,很普通的居民就可能住在一座明清的房子裡,進入宅子也許才能感受到"庭院深深深幾許"的風韻。建於五代的和平書院乃五代後唐工部侍郎黃峭晚年棄官歸隱後所創。創立之始,專供族中子弟就學,是因為"處此五季更移之際、惟戒諸子養韬晦光毋昧時而燥進"。和平書院從此開了宗族辦學的先河,於是邵南地區各族爭相效仿,宗族辦學自此相沿成俗。和平書院創辦後的數千年間,邵南地區文風熾盛,人文荟萃,俊賢輩出。現存的和平書院為清鹹豐年間的建築,青磚高院,大門兩側是精致的磚雕,雕飾內容豐富,現在陳舊書院雖然尚未修葺,但仍然能感受到書院昔日的規模,站在院子中央,耳邊似有朗朗的讀書聲傳來:"人之初,性本善……"

和平古鎮不但人傑地靈,還是物寶天華之地。勤勞的和平人民在長期的生產耕作中還保留著稻田養魚、田埂種豆的習俗,不但充分利用了土地,還產生了聞名遐迩的特產kk和平豆腐。因為田埂種豆的傳統,和平盛產優質黃豆,又因昔日繁華的集市,和平豆腐遠近聞名。和平豆腐制作據說已有數百年的歷史,而獨特的制作工藝卻是世代相傳,許多人以此為生。和平的游漿豆腐最具特色,其味自然純正,鮮嫩可口,因而聞名遐迩。