古祠風光今仍在空留玉台思悠悠

日期:2016/12/14 12:01:14 編輯:古代建築

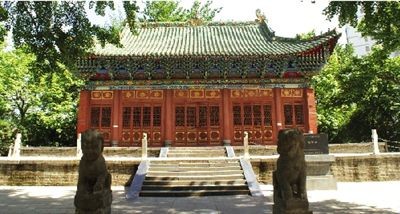

人民公園內的胡公祠

彭公祠5座涼亭 二七區文化旅游局供稿

從人民公園南門進入,站在一株蒼老遒勁的百年老槐樹下,望著樹後一座綠瓦紅垣、飛檐斗拱的民國建築,仿佛看到了“車辚辚,馬蕭蕭”的北伐戰爭風雲,看到一名恤民革新、英年早逝的將軍。

人民公園對於鄭州人來說並不陌生,可是你真的了解它嗎?你知道院內兩座古祠的前世今生嗎?你知道“銘功路”命名的由來嗎?

胡公祠

飛檐斗拱寶貴的文化遺產

從人民公園南門進入,迎面植大國槐一株,中間甬道直通正殿。道兩旁樹為銀杏,順甬道前行,在2米多高的漢白玉台階上,建有宮殿式大殿五楹,綠瓦紅垣,飛檐斗拱,木刻工藝,雕梁畫棟,彩繪絢麗。

殿前楹門閣扇,全為精工細雕,各種花鳥圖案設計新穎,大殿四角懸以銅鈴,微風鼓動,叮咚作響。殿前正門上懸掛匾額一塊,上書“碩響常烈”四個大字。

這座大殿就是胡公祠,無論是外觀造型還是內部結構都具有典型的清式木結構建築風格,是寶貴的文化遺產。

胡公祠(胡笠僧祠堂)位於鄭州人民公園院內南部,建祠前為農耕地和亂墳崗,胡公祠後邊為河灘蓄水池地帶,建園後挖成人工湖,使胡公祠的一片荒涼景象變為湖光山色。

叱咤風雲英年早逝的河南將軍

據二七區文化旅游局提供的資料顯示,胡公又名景翼,陝西富平人,民國10年左右為上將,任河南督軍,民國13年(1924年)去世。胡生前為陣亡將士在鄭州西郊作瘗地而葬之,後又在西太康路覓地建祠,規模很小,鄭州人亦稱為胡公祠。

胡去世後8年後,由馮玉祥、張群、張繼、高桂滋、劉峙、於右任等力主建祠。民國25年(1936年)9月胡公祠落成,占地23畝,大門為廟宇式建築,門房三間,兩側為迎牆,外有小廣場。

上款為“笠僧先生冥鑒”,下款為“鹿仲鱗題”,楹柱上镌刻對聯一副。殿正中建有暖閣一座,周圍屏門,均為木雕花卉圖案。

其中供奉胡公笠僧及其陣亡將士牌位。室內為水磨石彩色圖案地坪,殿外月台四角環繞漢白玉圓柱和漢白玉獅頭石柱,大殿四周均有台階,上下方便,殿堂建築,十分壯觀。

“將軍浩氣貫天日,繼起何人振家邦。”愛國將領續范亭路過鄭州時特作詩憑吊胡公。

撲朔迷離一碑解開當年秘密

胡公祠的這段歷史直至1983年才被弄清楚。

據二七區文化旅游局提供的資料顯示,當年,在胡公祠大殿後牆壁上,發現撰於1938年描述事情始末的碑記一塊,其碑文曰:“鄭州胡公笠僧碑記,富平胡上將笠僧既殁之八年,國府遷於行署洛陽,中樞諸公,彌感邦國多難。

追念先烈,乃簽議於鄭州建胡公專祠,用彭明德、且勵來茲、禮也。祠經始於民國二十一年越四年始竣。

懸像設主,從征諸將士之位附焉,二十五年秋九月落成,觀禮四方,來者數千人,題誦銘贊之盛極一時,鄭之人走相告曰,胡公之功在國家,澤及吾豫……先是公轉戰中原,駐節河北,整軍之余,追念陣亡將士,為辟地鄭州之西郊,瘗骨起塚,歲時親往致祭,便覓地太康路,將建祠焉,及公逝而事遂寢,鄭之人辄稱其地胡公祠,蓋有年矣。今以其地建公祠,崇國典且重民意也。

在昔開國之始,禍亂相尋,竊國盜權者,項背相望,時艱民痛,吁其及矣。公崛起關外,矢志革命,提西北子弟華東下,身經百戰,正義磅礴,友軍推誠而結信者,望風而披靡,吊民伐罪……三原於右任銘其墓……建祠之役守中主其事,力助之成者,馮玉祥、張繼、張群、高桂滋、劉峙,年文卿、譚超一、馬堯光、例得書,中華民國二十七年(1938年)富平劉守中撰文,三原於右任書,張言先、武鴻翔監工。”

幾經翻修重見昔日風采

胡公祠歷經半個多世紀的風雨,曾多次修繕。抗日戰爭時期為防空襲,在殿前台階下挖防空洞一個,上與各殿月台相連,洞兩端朝南有出口兩個,現植木香四株遮掩點綴。

1959年,胡公祠大殿屋頂年久失修,筒瓦部分殘缺,由市建公司維修。1967年第二次修繕時,正值文化革命初期,屋檐貓頭上所插鐵箭釘及殿脊獸上鐵翎數百個、殿角懸鐘被盜一空,削弱了殿頂美觀和壽命。

2008年,公園經多方努力爭取專項資金,對胡公祠進行整體修繕,對全部木質架構及外觀進行了專業彩繪。進行大殿維修時,在東西牆壁內發現8塊石刻,分別記錄了國民二軍陝西路軍第一師610名陣亡將士的名單。

該建築無論是外觀造型還是內部結構形式,都具有典型的古建築風格,是寶貴的文化遺產,對鄭州市古建築研究有重要作用。

彭公祠

歷經風雨仍為游客遮風擋雨

從人民公園西門進去,迎面有5座雕梁畫棟的亭子格外顯眼,正值盛夏,三三兩兩的游人在亭子裡避暑。

亭子建在一個面積為260平方米、高0.7米的漢白玉台子上,中間亭為八角,其他4亭為六角,呈梅花點布局。

各角高挑綠琉璃瓦頂,中亭高7米,其他4亭高6米。亭子西北20米有一漢白玉石碑,高1.8米,圍2.7米,刻官兵名字。

亭內雕镌有漢白玉碑碣五通,中亭大碑頂塑有彭公騎馬銅像,抗日戰爭鄭州淪陷期間,被日本人劫走。涼亭南北通道直通正殿,路兩側植青桐兩行,亭周植以刺柏、側柏、國槐等。此亭乃彭公祠。

“在人民公園附近住了30多年,一直就有這幾座涼亭,但是還真不知道這些涼亭的來歷。平時喜歡約上幾個好友,在這裡彈唱。”一位在亭中納涼的老人說道。

血染戰歌方得今日銘功路

彭公祠(五座涼亭)民國14年(1925年)10月落成,原為彭象乾團長及其陣亡將士銘功之園,故稱“銘功園”,始建占地20畝,坐北向南。

1922年4月直奉戰起,直系吳佩孚自洛陽率部北上,攻打奉系張作霖,又調陝西督軍馮玉祥任後方總司令,以補中原兵力之虛。馮玉祥以一部兵力(張之江旅哲元團)同吳佩孚的部分軍隊駐守鄭州,盤踞開封的河南督軍趙倜暗與奉系勾結,自認鄭州兵力空虛,唾手可得。

於5月6日凌晨,以其弟趙傑“宏威軍”寶全德、常德盛之騎兵兩師,猛襲鄭州。馮玉祥得知後,即調陝西軍,胡系翼師,火速援鄭,並於6日下午抵鄭督戰。

雙方在鄭州東郊古城、白佛,北郊十裡鋪一帶,展開激戰,戰斗持續近3日,趙倜軍隊被擊敗,戰斗中靳雲鹗旅中有一團長彭象乾陣亡。事後靳雲鹗駐軍與鄭縣商會於1925年10月購地20畝建銘功園,紀念保衛鄭州有功之臣。

1938年改彭公祠,並修築了由市內通往彭公祠的道路,命名為“銘功路”。重修古祠再現當年幽雅彭公祠5座涼亭因年久失修,西北角一座涼亭傾斜欲倒,於1955年維修,由市建一公司承修。1967年以後,亦曾幾次油漆刷新。

2003年由市財政支持,對其進行了全面維修。如今,彭公祠涼亭為人民公園園內現存的唯一一組木結構角亭建築,它繼承明清傳統工藝,紅柱綠瓦,內檐裝修圖以雲氣,與牡丹亭景區融為一體,景觀甚為幽雅。

- 上一頁:寧波消防築牢古建築防火屏障

- 下一頁:探秘邯鄲古跡山底抗日地道遺址