陽新鳳棲洞石刻古跡盼保護

日期:2016/12/14 12:01:12 編輯:古代建築

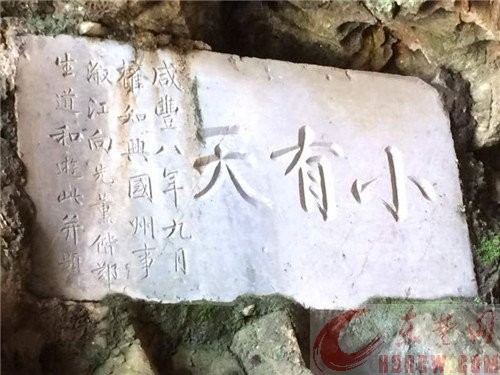

清文人向先熏留下碑刻,描摹這洞天福地。

作為陽新縣文物保護單位,鳳棲洞石刻,卻面臨著因保護不力而逐漸走向消亡的尴尬局面。

鳳棲洞地處富水水庫陽辛村大壩北端小寶陀山西南麓,因洞內有歷代名人碑刻30余處而聞名。明成化七年(1472年),巡按監察御史王賓游此洞時,認為“鳳棲乎竹,末聞棲乎崖”,又見此洞“白雲吞吐無間朝暮”,遂書“白雲洞”三字於洞口,但民間仍稱之為鳳棲洞。

昨日,在富水中學退休校長楊道鑫老人的引領下,記者來到洞中。由於游客稀少,洞口鐵門緊閉,門上掛著銘牌:保護名勝,人人有責。洞口兩側,幾塊古碑刻斑駁不堪,其中一塊碑刻上,重疊刻著“某某到此一游”字樣,大煞風景。

“這些石刻無論是歷史價值還是書法價值,都極其可貴,被游客隨意塗鴉,太讓人痛心了!”撫摸著碑面上的字跡,楊道鑫老人歎息不已。

管理鳳棲洞的是鳳棲寺的釋延春主持。他說,每月鳳棲洞都會迎來零散游客。極少數游客趁人不注意時,亂刻亂畫。時間一長,洞中碑刻就損壞了。

潛心研究碑刻的楊道鑫老人說,這些碑刻上至元代,下至明清時期。除了碑刻,洞壁上還有很多銘文,難以考究。碑刻有行、草、篆等各種書體,有的剛勁雄健,有的清秀妩媚,風格各異,不少作品不失為精品。

因為鳳棲洞名氣較大,古往今來留下不少詩文贊頌。如清代詩人黃貞《游鳳棲洞》、明巡按監察御史王賓《題白雲洞》、明詩人秦鳌《游鳳棲洞》、清耘蕙諸生陳治策《游鳳棲洞》等。釋延春說,歷史上還有不少高僧在此禅修。

“洞內很潮濕,加上人為破壞嚴重,再不加緊保護,這些碑刻就會損毀、消亡。”作為當地歷史文化的“守望者”,楊道鑫十分擔心,如果自己去世了,年輕一代鮮有關注這些寶貴的歷史文化遺產,後果可能更嚴重。

據了解,陽辛村舊址為古陽辛鎮,三國至隋代300多年間,先後為陽新縣、富川縣治所(即縣城所在地)。隋末,縣治東遷至今興國鎮,此地遂更名陽辛。1958年,修建富水水庫,陽辛這一千年古鎮葬於水底。歷史上,陽辛村才子輩出,有“五裡三進士,一族九舉人”之說,在當地留下了大量文化遺跡。

- 上一頁:貴州永興古鎮發生火災燒毀多處老建築

- 下一頁:四川罕見元代古建重現麗影