惠州6年投20多億元保護文物

日期:2016/12/14 12:08:20 編輯:古代建築

“申報國家歷史文化名城不僅是提升惠州城市綜合競爭力,增強群眾榮譽感和幸福感的一條重要途徑,更是充分挖掘保護惠州歷史文化遺產的重要方式。”惠州市文化廣電新聞出版局有關負責人日前接受記者采訪時說。

實際上,撇開申報國家歷史文化名城這一保護途徑,這些年惠州對歷史文化遺產的保護方式,也有眾多可圈可點之處:

6年投入20多億元,制定近10項與國家法律、法規相配套的地方性文物保護制度和近20項各類歷史文化和景區詳細保護規劃,陸續完成惠州西湖景區提升工程和葉挺故居、鄧演達故居等文保單位的保護修繕工程;積極實施東坡祠、賓興館、鐵爐湖裘屋等文物點和鄧平旅館、淡水法庭等歷史建築的保護修繕工作……

不可移動文物點達1000處

去年年初,在由市第三次全國文物普查工作領導小組和市文廣新局主辦的第三次全國文物普查成果圖片展上,近萬幅取材於我市本土文物的照片,令參觀者無不感歎惠州文物古跡類型之豐富。

據透露,此次文物普查,我市僅不可移動文物點就錄得1000處,其中包括古遺址、古墓葬、古城址、古窯址、摩崖石刻、古建築,以及近現代重要史跡等。時間跨度也從新石器時代一直到近現代,是研究和了解惠州不同社會形態文化的活標本。

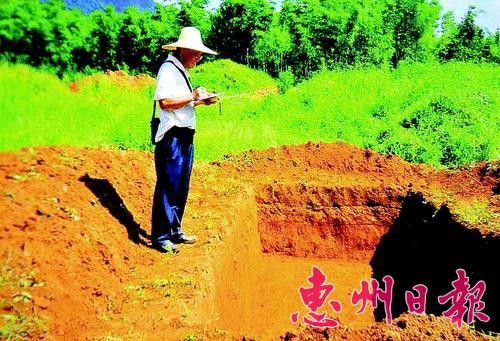

如位於惠陽區鎮隆鎮黃洞村的鎮隆窩尾坳商代聚落遺址。2006年,廣東省文物考古研究所對該遺址進行考古發掘,發現了灰坑、柱洞等遺跡,出土文物時代特征明顯,大口尊、圈足盤、石戈、有段石奔等均為廣東商朝時期遺址的器物。由此可見,至少在3600年前已有人生活在如今的惠州地界。

此外,該遺址還為研究商文化對嶺南地區的影響和人群的遷移、東江流域的拓殖史等提供了重要的實物資料,同時也填補了惠州地區商時期生活遺址的空白,對惠州地方史的研究也有重要意義。

- 上一頁:四川眉山加強古建築保護力度

- 下一頁:德城為文保單位(點)劃定保護圈