璧山古橋108座 各有歷史文化風韻

日期:2016/12/14 11:55:27 編輯:古代建築

狀元橋

渝西小城璧山自古是一座多橋的城市,至今這裡仍然保存著許多建於明清兩代、仍在被使用的古橋,古樸的古橋上行駛著汽車,這個場景別有一番風味。

日前,璧山區市政園林部門統計出了轄區古橋(包括在原址上重建的橋梁)數據,全區范圍內共擁有古橋108座,保存完好的有66座。近日,記者走訪了在璧山頗為有名的幾座古橋。

馬坊橋:

建成百余年仍可雙向通車

記者從璧山區市政園林管理局的統計資料中看到,璧山區最早的古橋建於宋朝,在清朝達到巅峰。其中,為了紀念明代馬氏節孝牌坊的馬坊橋在璧山最為有名。這座古橋建於清代,100多年前改建為石橋,至今仍能通車。

據了解,馬坊橋位於璧山區丁家街道合中社區,橫跨梅江河。據文史資料記載,馬坊橋於雍正八年(公元1730年)修建,為木質結構,以橋頭有明代馬氏節孝牌坊得名。宣統元年(公元1909年)開始拆除,並始建石拱橋,五年後建成五孔石拱大橋,全長59.6米,高11米,寬10.6米,在橋上的兩側還有竹木結構的店鋪,橋頂還建有過街涼棚。

記者看到,如今的馬坊橋仍然是五拱石橋,橋面平整。當地社區工作人員說,解放後,隨著車流量增多,於1959年拆除了橋兩側的建築物,使得大橋能雙向通車。

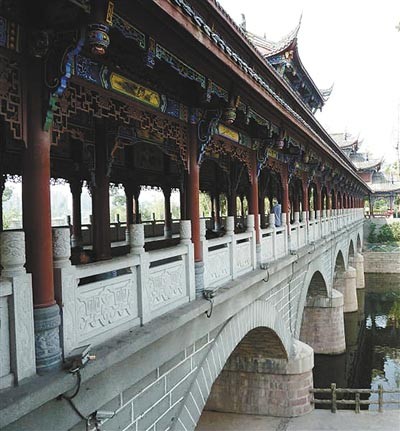

狀元橋:

傳說“三元及第”方能橋上過

狀元橋位於璧山城區南部的4A級景區觀音塘濕地公園璧南河邊,橋長120米,高12.54米。

據史書記載,從唐初到清末,中國共出過500多名狀元,璧山便出了馮時行、蒲國寶兩位狀元。歷史上,每出一名狀元,在他的家鄉都會建一座“狀元橋”。而璧山的狀元橋,建於南宋初(約公元1127年至1136年),但分別於宋代和明代失修,觀音塘濕地公園內的狀元橋,是璧山歷史上第三次復建,於2011年9月建成。

記者看到,廊橋兩側镌刻36幅名家字畫、詩詞歌賦。兩側橋頭為牌坊式建築,三層屋檐微微上翹。據璧山區市政園林管理局的統計資料中介紹,狀元橋上的彩繪、雕塑等全為手工完成。璧山民間曾傳說,只有“三元及第”者,才可由狀元橋通過,以此寓意“青雲直上”。

文風橋:

在璧山人眼裡象征著“家”

文風橋位於璧山城區南門外,跨璧南河,始建於清嘉慶十二年,橋長42米,為五孔石拱橋,中孔懸掛一口石制寶劍。2007年7月17日,一場大洪水將文風橋沖毀,隨後改建成單孔石拱橋。

記者看到,如今位於文風小學旁的文風橋跨過璧南河,拱高約15米,拱橋東面38步階梯,西面39步階梯,欄桿雕有花紋。在一旁釣魚的老羅,家住附近的春廠街130號,他說從小就聽過文風橋的故事——那時交通不發達,文風橋地處城郊,橋下設有碼頭,人們進出城都要經文風橋過。因此,文風橋對璧山人來說也象征著家,每次一出文風橋,就感覺是要離鄉,一踏上文風橋,就有了回家的感覺。

除了以上介紹的馬坊橋、狀元橋、文風橋以外,修建於乾隆二十九年(公元1764年)的來鳳橋(又叫涼橋)、建於南宋的重慶兩座奈何橋之一的普澤廟奈何橋、建於清代嘉慶十年的獅子橋、建於清代嘉慶年間的補天橋等也為橋梁歷史研究提供了實證。