蘇州東山古鎮

日期:2016/12/16 19:14:07 編輯:古代建築名稱

蘇州東山又名洞庭東山,位於蘇州城西南23.5公裡處,它是延伸於太湖中的一個半島,三面環水,萬頃湖光連天,漁帆鷗影點點。全鎮總面積96.6平方公裡,現有常住人口五萬三千余人。境內自然風光秀麗,物產豐富。春天,百花盛開,萬紫千紅,茶芽滴翠;端陽佳節時,枇杷林披翠掛黃,楊梅樹枝茂茁壯;秋天,漫山遍野的桔林,遠看萬綠叢中點點紅,近看累累碩果樹彎腰。在這著名的自然風景區內,青山如壁,林木茂密,泛舟湖中,令人樂而忘返。

東山鎮人文荟萃,歷史文化底蘊深厚,僅明清兩朝出自東山籍的狀元、進士就達43人之多,當代更是名人輩出,東山人在全國各地就業的高級知識分子、教授268名,研究員30名、博士生導師30名、中科院院士4名及其他高級職稱的地、市級以上領導約600名。東山鎮交通便利,地理環境優越,在這塊土地上,聚集了一大批知名企業和商家,並且在近兩年呈較快的增長趨勢。

目前蘇州東山賓館是最具規模和檔次的接待酒店,以成功接待黨和國家領導人和外國元首等而著稱. 蘇州太湖東山又稱洞庭山,既有山川林石之美,又有人文風物之萃.古人贊其有山之勝,石之勝,居之勝,花果之勝,山隱之勝,仙境之勝和山水之勝.洞庭之美,美在山,其中"莫厘遠眺"為東山全景之首.每當朝霞初起,晨霧未消,登莫厘峰觀紅日噴薄而出,更為瑰麗壯美,激動人心.莫厘峰青山如黛,風光旖旎,登臨山巅,置身悠悠漂浮的白雲之中,山下田疇村莊,時隱時現,宛如進入仙境一般. 莫厘峰支脈綿延起伏,主要山峰有萃峰,芙蓉峰,蓑帽峰,蝦綴嶺,荷盤頂,玉筍峰等.群峰環抱之中,有法海塢,萃峰塢,西塢等三十一出山塢.山塢中青翠掩映,竹林搖曳,稻菽成片,炊煙袅袅,萃峰寺,古雪禅院,法海寺,紫金庵等古寺廟,坐落期間,使塢愈顯其靜,景愈顯其美.

湖光岚影景清幽,叢叢萃萃拂晴煙,登樓更覺胸懷爽,一片平叢水映天.

難怪古人感歎說:吾洞庭,實兼湖山之勝,始山特為幽人韻士之所棲,靈仙佛子之所宅.

真可謂:怡情雅致牧閒來,絕色佳境任君游:古園古鎮古村落,原汁原味細品嘗.

東山地處長江三角洲的太湖平原,全鎮總面積96.6平方公裡,地理坐標北緯30°00′——31°21',東經120°20'——120°35'。

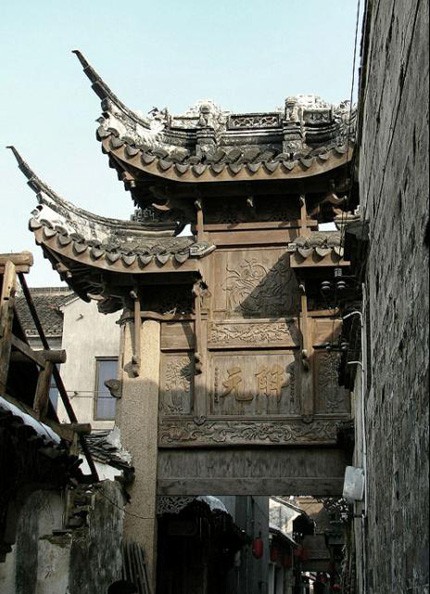

東山地處楊灣有一個《醉石山莊》。

東山鎮素有花果山、魚米鄉之美譽,盛產各類名特優花果20余種,是江蘇省重要的常綠果樹生產基地。

東山盛產的白魚、白蝦、銀魚、莼菜史稱為太湖四寶。

另有太湖活蚬、鲑魚、甲魚、青蝦、河蟹、河鳗等200余種水產品。

東山鎮位於太湖東南岸,是一座江南千年古鎮,歷史悠久,文化發達,早在舊石器時期就有人類活動,2500年前開始建制,與古城蘇州同歲,南宋起經濟文化已經十分發達,至明清更趨繁榮,文化底蘊極為豐富。

詳細介紹

東山民豐物阜,經濟發達,是明代蘇州著名大學士王鏊的故鄉。全鎮擁有大量的歷史建築及文物古跡,光國家級文物保護單位就有4處6個:紫金庵、軒轅宮、雕花樓、明善堂、凝德堂、懷蔭堂;省級文物保護單位6處:瑞霭堂、楠木廳、諸公井亭、務本堂、紹德堂和三山古文化遺址;市級文保單位11處,市控保建築33處,其他明清古建築100多處。文物古建數量之多,級別之高,保存之完整,在全省少見。建於梁天監年間的千年古剎紫金庵彩塑羅漢“各現妙相,呼之欲出”,堪稱中國古代雕塑藝術精品,是“天下羅漢二堂半”中的一堂。建於清末民初的江南私宅雕花樓,雕梁畫棟,精美絕倫,是蘇州香山幫建築工藝的傑出代表,被譽為“江南第一樓”。元代斷梁建築軒轅宮工藝高超,結構復雜,是江南少有的元代建築,也是研究元代建築風格的絕佳范本。凝德堂、明善堂各具特色,均為明代古民居。懷蔭堂結構緊湊,前店後宅的明商家住宅構造,凝德堂的72幅稀世彩繪,明善堂巧奪天工的磚雕都是明代同類建築中的絕品。另外,在省市各級保護單位中,明代民居,後為現代著名國畫大師亞明先生的故居——紹德堂;木刻精美的念勤堂楠木廳,構造新穎別致;井亭結合的諸公井亭;驗證東山悠遠史前文化的舊石器時代三山古文化遺址;蘇州地區唯一的山麓濱湖園林——席家花園;匯聚大量唐宋元明清石雕及其建築的雨花勝境等,都已名揚海內外。

東山陸巷古村是全國歷史文化名村,區域內明清建築星羅棋布,古街小巷、古井深宅,猶似走進了明清建築藝術的博物館。街上明代牌樓摩肩接踵,巍然屹立,王鏊故居惠和堂、南宋丞相葉夢得故居寶儉堂以及懷德堂、王家祠堂、粹和堂、會老堂等各擅其勝,令人歎為觀止。東山東新街、西新街、陸巷、翁巷、楊灣、三山各歷史街區前街後宅,小巷悠深、茶樓酒肆,前後錯落、意境悠遠。區內上百上千年的古樹名木、老井、名泉點綴其間,充分彰顯了東山悠久的歷史文化,是昔日繁華的縮影 東山,物華天寶,人傑地靈,文化、商界、政界等名人數不勝數,形成了東山獨特的人文內涵。隋莫厘將軍、唐席溫將軍、南宋著名文學家、丞相葉夢得、明代文淵閣大學士王鏊等,東山明清兩代出了2名狀元、1名探花、44名進士和149名知縣以上的官員,有“進士之鄉”的美譽。近代出版的《江蘇藝文志》上,元、明、清三代東山的作家詩人多達359名。現代又出了4名中科院院士和420多名正副教授,因此又有“教授之鎮”的美譽。這些古今名人在故鄉留下了大量的遺產,為東山留下眾多的人文景觀。此外,東山的碧螺春、白沙枇杷、楊梅、銀杏和莼菜等名特優特產,均已有數百或上千年的歷史,並留有許多民間傳說,增添了東山的歷史文化內涵。

東山歷史之謎

在漫長的歷史歲月中,東山自古就有諸多謎,有的是一事多說,有的是不同說法爭論不休,有的人名蠻響卻不明身世,也有的以訛傳訛,導致歷史上的錯誤。

胥母山與胥毋山

胥母山是東山有名之首稱,說的是在公元前500年,我國春秋時期吳相伍子青之母奔吳隱居東山搓灣,伍子肯為迎母周游於太湖東山,其時東山尚無正式名稱,為紀念伍子胥迎母之盛事,才以伍子胥母命名為胥母山,從我們東山人來講,胥母山作為東山第一次有自己的地名而感到驕傲,東山的搓灣村,原來無村名,就是因為傳說胥母曾定居於此,教化村民用木作槎而才有槎灣之名。而後東山又出現了祭祀胥母的胥母祠、胥母殿。然後有人提出,不是胥母山而是胥毋山。在以往的部分志書中王鏊所作的“姑蘇志”稱胥毋山,可在他另一部著作“震澤篇”中不稱“胥毋山”,而稱“胥母山”了。其他志書中有稱胥毋山的。同是《吳縣志》清乾隆版的稱胥毋山,而康熙版的《吳縣志》卻稱胥母山還收錄了伍子青迎母之說。這究竟是什麼道理呢?據說:我國古代毋與母是通用的,我想不管通不通用,不要再為毋、母而爭論不休了。爭來爭去,古籍還古籍,不可能再去把古書中的毋改寫為母,也不會把母去更正為毋,所以我贊成在寫胥母山時加個括號又稱“胥毋山”。

煉丹灶的二種說法

東山吳山地區,古有煉丹灶之說。據《太湖備考》古跡欄目介紹,有“蔡仙丹灶,在武山石上,石廣袤數十丈,上有圓穴徑尺余,橫石中連,可置釜鼎;下一穴,圓徑如上,高倍之,能容束薪”。說是西漢蔡經曾在此煉丹之典故,所以武山一帶,曾命名過蔡仙鄉。而在明成化二十一年(1485)進士監察御史賀元忠為洞庭東山葛氏宗譜作序中又寫道,“震澤之蔽有莫厘者,高逼雲漢,而武峰亘其南,山水幽勝,有神仙之舊蹤。而葛洪之丹灶煉塾在焉,環山皆湖,廣數百裡若不與人世通人煙者武峰,自葛翁去而仙也”。“葛萬五公者隨高宗南渡見三吳山水佳麗,欲卜居其間,至武峰曰:此地可以培我後大,吾宗兼之昔人(指葛洪)丹灶煉塾尚在,遂占籍拓基開壤樹桑藝谷,不數十載食指漸繁,俨然巨室。”

參照以上兩種說法,共同點是東山有煉丹灶於武山,只是說法不同。前者是根據孔貞行《蔡仙丹灶記》是後漢有蔡經在武山煉丹,《太湖備考》(1985年1月新版,江蘇古籍出版社出版)第282頁指出“廬熊《府志》雲:顏魯公(顏真卿)《麻姑仙壇記》:王方平過括蒼蔡經家。今台之仙居蒼洞之陽有經故宅,為隱真宮。若載蔡經宅於蘇杭二郡,似與魯公所記不合。按,此則丹灶似附會。”另據《中國人名大辭典》(由減勵和編制,商務印書館出版,1921年版,1980年11月由上海書店印行第一版)第1533頁說:“蔡經遇王方平,得道去。後十余年還家,雲七月七日王君當來,及期,方平至,既見經,即遣人與麻姑相聞。須臾麻姑來,經舉家見之”,此說與顏魯公所說一致。顯然正如新編印《太湖備考》編者所按,說蔡經煉丹灶是有些附會之意。孔貞行明代東山人,當時的作家。所撰《蔡仙煉丹記》依據不詳。而後者是東山葛氏宗譜所述,還有明代趙宦光為葛氏贈言“地因姓名,坐以仙著”,又有明代早期東山名人吳惠、賀元忠、姜節以及王鏊等相繼為譜作序為證。重修靈源禅院碑記中有寺之右“有當年葛洪古跡”之說。清版《太湖備考》卻未提及葛洪煉丹之事何故?我們也不宜求全責備,知道有此事就行。葛洪(284-364)東晉道教理論家、醫學家、煉丹術家,葛玄從孫,少好神仙導養之法,從葛玄的弟子鄭隱受煉丹術。《抱樸子·內篇》具體地記載了煉丹的方法,為現存歷史時期較早的煉丹術著作。

甘山嶺與干山嶺

《太湖備考》載有干山嶺,嶺下有干將軍教場。其古宅類中有干將軍宅,即興福寺寺基,梁天監二年(503)干將軍捨宅建寺。舊時,干山嶺東南道口東側有橫石條嵌在坎頭上,上有“甘山嶺”三字,傳說是甘寧將軍在此操練過兵丁,故日“甘山嶺”。“干山嶺”與“甘山嶺”僅一字之差,說的都是有將軍在此帶兵操練。至於說干將軍是誰,哪朝哪代的將軍,卻無從查考。說是甘寧甘將軍吧,也僅是傳說,而少文字記載。可是東山干(甘)山嶺倒是自古以來出入於前山楊灣的必經通道,一直是小有名氣的地方。

莫厘峰莫厘將軍

莫厘峰是東山最高的山峰,因莫厘將軍而命名。這說明在當時莫厘將軍應該是東山顯赫一時的人物。可是至今為止,有關莫厘將軍的身世,可以說是空白。為紀念莫厘將軍,東山有關史書有過多次記載,莫厘峰便是其中之一。東山又稱莫厘山,但此稱呼可不出名。東山新廟‘日舊有圓極宮前大榆樹下,有隋朝莫厘將軍墓。法海塢法海寺由莫厘將軍捨宅所建。也幸虧從《重建法海寺記》一文中,可找到一點有關莫厘將軍史跡的線索。《重建法海寺記》由明時宣德丁未年(1427)進士、亞中大夫三品廣東承宣布政使司右參政、東山人吳惠所撰,文中有這樣一段記載:“寺居蘇之吳縣洞庭東山莫厘峰之下,山勢秀拔,群峰下繞,茂樹長林,彎深奧邃,一塵不到。而有清白二泉之靈異,寺獨據其勝焉。考寺之始創於隋義寧中,相傳莫厘將軍捐宅為寺。”這裡關鍵是“始創於隋義寧中”。據查隋義寧為隋朝晚年流亡小朝廷,是恭帝楊侑的年號(617-618),即正史中的大業十三、十四年。由此可見,莫厘將軍是隋朝人,是在隋朝期因戰亂不斷而遷能莫究其詳。

柳毅井之爭

東山有柳毅井,距太湖不足200米,井圈為浮康石琢成,古趣盎然。“柳毅井”三字於明正德九年(1514)由王鳌所書。湖南庭湖也有柳毅井,那裡的柳毅井宣傳搞得比我們這裡有聲勢。於是柳毅井之爭由來已久。宋朝出版的《吳郡志》(由范成大主編),不僅記載了東山柳毅井,還對湖南洞庭湖君山上的柳毅作了評估,認為東山柳毅井才是唐代李朝威創作的《龍女傳》歷史神話故事情節中的地方。理由是龍女托柳毅傳書於其龍王時,解下身上佩戴的腰牌交於柳毅,並告訴柳毅到楚地洞庭湖難免湖有株大橘樹,用腰牌往橘樹身上敲三下,湖裡便會有人來接你去龍宮的。柳毅也確實找到橘樹,並下得龍宮。范成大在《吳郡志》中點評說:其時湖南尚無橘樹,那有橘樹可找呢?下文他就不說了。柳毅井之爭實質一上是對故事情節、時代背景之爭。東山人還把白馬廟、石壁也納入到柳毅傳書的故事情節中去。

據《蘇州市志》介紹,柳毅是蘇州人,至今還保留著如柳毅橋、柳毅廟等有關古跡,東山渡水橋擺渡口那裡舊有水平王廟,廟內供奉的就是柳毅神像,又因柳毅後來成了洞庭君龍王的女婿,受人間香火保一方平安也在情理之中。再說,太湖古稱震澤,又有具區、笠澤、洞庭湖、五湖之稱,地方志《吳地記》中,還特別注明,洞庭湖之說引自《揚州記》,這說明洞庭湖之說早於唐朝。揚州曾是夏禹定九州之中的一州,古時江浙一帶都屬揚州轄區,與當時的湖南,同屬楚地。有洞庭山的湖不叫洞庭湖,而沒有洞庭山的湖卻偏偏稱洞庭湖,歷史上的事,也真叫人捉摸不定。“柳毅傳書”是一則美麗傳奇的神話感情故事,它本來就是富有色彩斑斓的情景和幻迷。大可不必去作什麼哪個真,哪個假,還是讓兩處勝地佳話長期並存爭相媲美去吧!

金庵羅漢雷潮塑

紫金庵彩塑羅漢造型逼真,容貌各異,現列為國家級文物保護單位。紫金庵《淨因堂碑記》寫道“羅漢像怪偉離陸,塑出名手,余游於蘇杭名山諸大剎,見應真像特高以大,未有精神超忽,呼之欲活如金庵”,《太湖備考》說:“紫金庵,又稱金庵寺,在東山西塢,相傳唐時胡僧建,貞元間廢。內有十八羅漢像,極工,系雷潮裝塑。”雷潮何許人也?數百年來,對雷潮此人只有傳說,而無可考史記佐證。為了此事,我曾拜訪過原吳縣工藝美術廠工藝師陳遠義老師,他特地陪我去紫金庵,從羅漢神態、衣飾彩色、比例和造型個性等逐個逐個實地點評與我聽,他還指出,說羅漢像由雷潮塑,不要把夫人寫進去,這是佛教界犯忌的。他還說雷潮是民間藝人,民間藝人中有很多出類拔萃的人物,也制作了大量的藝術珍品,可是舊時等級森嚴,都沒有名字留傳,這很普遍,應該說這是歷史的遺憾。陳遠義還特地跟我講或許有朝一日發生什麼事情,在這座大殿中的那個塑像身上或肚內,可能會發現當時作者為自己的創作留著點什麼,這在一般廟宇中不會有,紫金庵可能會有。可是真正發生了什麼,到時緊急搶救生命也來不及,恐怕也不會顧及它了。20世紀九十年代初,我曾與金庵寺文保所長毛復新同志一起去杭州,想查查雷潮身世,也無結果,但是共同點都一樣,民間藝人,就是工匠,由於身份低下而不能留名。杭州淨寺的當家師傅對我們說,你們想想全國有多少座大廟,有那麼多那麼好的塑像,包括兵馬俑,都不介紹是誰塑的。既然說到了這個地步,我們也就罷休了。

古紫籐綁牛皋

說起東山古紫籐,東山人都感到很驕傲,因為它是千年古鎮的見證。附近居民長者都知道古紫籐綁牛皋之事。牛皋是宋朝大元帥岳飛手下的大將,又是把兄弟。傳說當時東山有位起義首領叫楊虎,在太湖裡舉旗造反,以洞庭東西兩山為據點,自立為王,封花普芳為主將,大營扎在東山,糧倉陳放在西山。岳飛奉命來太湖剿匪,牛皋為先鋒。人所共知,牛皋是旱鴨子,不懂水師,有日他乘皓月當空之時,放船到太湖巡邏,恰與楊虎部下戰船相撞,牛皋跌人湖中,被抓獲。船到渡水橋上岸,殿泾港殿前是必經之路,楊虎兵丁押著牛皋走得很吃力,途經東街頭粗壯的紫籐樹,想停下來歇一歇,可是又怕牛皋逃走,於是就把她綁在籐樹的主干上,引得不少民眾前來觀看。此事被岳飛知道後,設法營救,最後在岳元帥的仁義感召下,楊虎歸降,充入到抗金隊伍中去。但據《說岳全傳》一書所說,楊虎總部設在白沙關帝廟,並非法海寺,牛皋也關在關帝廟,紫籐綁牛皋全是傳說。從《說岳全傳》中的情節介紹,關帝廟要比法海寺作為總部要妥當得多,法海寺在深山老林,關帝廟背山面湖,攻守都利,牛皋就根本沒有到前山來過。

再從正史介紹來看,岳飛去湖南剿匪,首領是楊麼。《宋史》中說到太湖也沒有楊虎造反之事。如果真有楊虎太湖造反之事,就不可能有南宋康王南渡太湖之實,也就不會有一大批名門望族到東山定居。凡來定居者所以選擇東西山,看中的第一條就是環境安全。東山所有的地方志和史籍也都未提及過楊虎造反,可能純屬民間故事之類的傳說,包括像席文彥(賢)三刺乾隆之說,也純屬民間故事,所以也就沒有必要去追根究底了。

龍頭山上有只乾隆床 東山龍頭山古廟“文革”前還保存著一張木板大床。很多人都會走近過去看看摸摸,據說這是乾隆皇帝留宿過的木床。真的嗎?看廟師傅講,“一直都是這樣說的,沒錯”。老東山返鄉到龍頭山走走,也是這樣說的,反正大家都認可,這張木板床是乾隆皇帝睡過的。

陸巷古村

那麼,清朝康熙皇帝的孫子乾隆,到底有沒有到過東山呢?據現有資料查證,乾隆帝沒有到過東山。到過東山的皇帝只有一個,那就是滿清皇朝康熙,愛新覺羅玄烨。他是康熙三十八年(1699)農歷四月初到東山的。這有史可查。清野史《清稗類鈔》一書中介紹康熙六次下江南,是第三次南巡到的東山。對這一次,尤其是到東山,記錄得比其他五次都詳細。在同一本《清稗類鈔》中也談到乾隆六次下江南的,其中談到乾隆坐龍船由胥口出發,朝東山方向駛去,但途中甘鳳池將軍發現有刺客,龍舟即回頭返蘇。文中還專門作了說明,刺客是從湖南而來,一直在跟蹤乾隆的行跡,可能是發現異狀而警覺,才返船回蘇吧。這也足以說明乾隆是沒有來。

對龍頭山的那張乾隆床,唯一可解釋的,那只能是准備為他來東山後使用的,所以供在那裡讓人參觀。盡管《太湖備考》中康熙巡幸東山占了很大的篇幅,畢竟看到《太湖備考》的人很少,大多數人只知乾隆皇帝來過,而不知道康熙皇帝到過東山的真實故事。

傳說龍頭山還有一塊“蟲二”匾額,是乾隆應龍頭山當家師要求所寫。說的是當年乾隆在龍頭山游覽,當家和尚熱情接待,提出要請乾隆帝為龍頭山留下墨寶,乾隆很有文才又寫得一手好字,也很樂意題字,就隨手寫了“蟲二”兩字,當家師當場拍手連連稱發,在傍眾僧看了莫名其妙,但又只得附和鼓掌,事後眾僧請問師傅“蟲二”兩字是什麼意思,老和尚哈哈大笑,這是皇帝在考我們,是故意這樣寫的,“蟲二”兩字十分含蓄,皇帝實際上是要寫“風月”兩字的,而他特地把字的外框去掉,只寫“蟲二”,是故意讓人們去端慕、猜測。又有小僧提問,那麼這“風月”兩字變成“蟲二”兩字又有什麼意景呢?師傅說,這就是說我們.這裡湖光山色特好,尤其是明月當空,萬裡無雲時,用“風月無邊”四字來形容是最恰當不可的了。

海眼泉湧終年不斷

東山海眼泉,在《太湖備考》有關“泉”的欄目中排在首位。《太湖備考》對“泉”專門寫了這樣一段評語:“泉之有無,無關輕重。然山之靈者泉必甘,樂饑者君亦有取焉。”是說一個地方有沒有泉無關輕重,重要的是看它的水質,好水質的泉,則稱靈泉。有怎麼好怎麼多的靈泉,對地方是一種造化,是福地的象征。然而對富有人家來講,日見慣常,_也是無關輕重,不覺得有何特別。而對又餓又渴者來講,卻如同救星,至少能幫助他們維持幾天生命。 東山“海眼泉在後山豐析山頂巨石上。二穴涓涓如人目,不盈不涸,其深不測”。明大學士王黎為該泉題“海眼泉”(《太湖備考》209頁)。說來也真奇怪,山頂巨石上的兩個六七厘米大小的洞穴,如同一對眼睛終年不息,涓涓不斷地向外湧出水來。直至上世紀五十年代此泉還有湧泉,到六七十年代才沒有水往上湧了。是不是因開荒造田排灌道的影響呢?不得而知。

對於大自然造化之奇跡,除高山頂上能湧泉之外,東山還有數處說不清其所以然的奇跡,如三山島的疊石、板壁峰,前山的響水澗,白浮門的銅鼓山,陸巷仙人石,吳山石浪,長析山覽勝石等等。

王鏊墓有七處之多

舊時東山傳說王黎被奸人所殺害,運回的屍體卻沒有頭,就做了一個金頭補上,唯恐盜墓,又故意做了七個規模式樣相同的墳地散布在吳縣各地王鏊曾住過的有個地方,擺上迷魂陣。可是真墓只有一個,便是現在的文保單位王鏊墓。我在上世紀八十年代收集采訪資料中,就聽到有關王鏊墓地和金頭的傳說,現在就不會有人再說這些無根無配的事了。 王鳌(1449-1524),字濟之,號守溪,時人尊稱他為震澤先生。明成化十年(1474)高中探花,赴京做官,在京城30年,歷經了憲宗、孝宗、武宗三朝皇帝,廉潔奉公,是位清官、窮官。正德四年(1509)由本人三次上疏皇帝請求才告老返鄉,時年正60周歲。他回來後處處關心地方,關心百姓生活,明正德十五年(1520)游翠峰寺,發現巨松被砍,驚問寺僧,才知伐木充搖,王鏊聽後浩歎:“千年古物,且不逃乎,苛政之害如是哉!”,並作《憫松歌》一首。王鏊退休後第二年有一富戶上門求見,欲以女配其為媳,並表示願送2000畝田作陪嫁,遭王鏊嚴辭拒之。王鏊家有一佃戶因拖欠了王家三年田租,願以兩年受雇以抵,王鏊詢明實情後說:三年租金就不要交了,現在的佃租以後你也不要再拖欠了,好嗎?佃戶聽了很感動,表示一定一定,隨即離去。嘉靖二年(1523)秋,因災米價騰漲,影響民食,王鏊先後向二千六百余人發糧販濟。正因為如此,要給王鏊裝個金頭是萬萬不可能的。

演武墩與銅鼓山

楊灣鎮後山坡上,有個演武墩,俗稱阿五墩。說是吳越春秋時期,吳國派兵駐守東山,在此操練,演武墩下方是駐兵庫房,屯銀屯糧於地下,所以又傳這裡藏有九缸十三瓷的珠寶。後來為了擴充水軍,移師白浮門,銅鼓山又成了操練水軍的點兵台。由於日夜操練擊鼓,原本是一座小小的沿湖土山,下面被鼓聲振動得有了空隙,水兵們在岸上列隊做動作,腳底下會發出類似銅鼓聲的聲音,於是此座土山就叫銅鼓山了。傳說總歸是傳說,即使有九缸十三瓷,也未必是珠寶,儲藏糧食和副食品,那是有可能的。東山後山一帶是吳國前沿陣地,皇家竟敢把珠寶放在那裡,真是天大的笑話了。1975-198年間我曾在楊灣片工作過,銅鼓山上我也去過多次,還專門上山用腳去蹬蹬,並沒有覺得有類似敲鼓的聲音,然而銅鼓山之說至今還在流傳。