江蘇無錫市惠山古鎮:水上花盤為古鎮添魅力

日期:2016/12/15 23:39:32 編輯:古代建築

無錫惠山古鎮龍頭河上漂浮的水生植物成為一景,

巨紫根水葫蘆“吃”藍藻,昔日的“污水河”如今變身“水上花盤”——

編者按

春天來了,萬物復蘇。江蘇北部無錫等地的自然景觀吸引了游人的目光,而這些城市推行的城市水體淨化與修復的方法和經驗也吸引了各地去學習和借鑒。

如果一個水體的水生態是良好的,自身就具有水淨化能力,能夠降解水體中的污染物。如果水生態是死的,污染物則會自動增加。水是一種活的機體,河流湖泊一旦富營養化,就會造成藍藻爆發。一旦湖泊嚴重地爆發藍藻,變成了死水體,就必須進行長期的處理。水體一旦封閉起來,一遇到陽光產生光合作用就會產生藍藻,因而就會引發嚴重的“內源污染”。一般來說,在失去自淨化能力的水體中,內源性污染約占總體污染的40%至50%。因此,要防治河湖水體污染,應著力進行水生態的修復。

江蘇北部等地為修復曾經污染的水體,通過生物操作,培養專門吸收磷的植物,或者投放能夠吸收磷的細菌或化學品進行治理,來迅速恢復水生態活力。

專家指出,河湖整治工程的生態化治理,首先應立足於學習大自然生態系統。通常自然水岸邊接合處的生物量和種類比水體和陸地高出20倍至50倍,對水體污染物吸收降解和孕育水體動植物生態系統具有不可替代的作用。要真正解決水環境的危機,一定要依據水生態演變規律,堅持科學的治水思路。

另外,江蘇北部地區治水的經驗讓我們看到,健康的河流不僅要有生態功能,即生物多樣化、水體自淨能力、地表水與地下水的循環等,還要有其文化功能,因為每一條河流都是人工構築與自然造化的有機結合,城市依河而築,河流滿載著歷史文化遺產,是城市乃至區域文化景觀的主要載體。利用城市的生態功能與文化功能,建設水體景觀,才能提高城市環境品位。

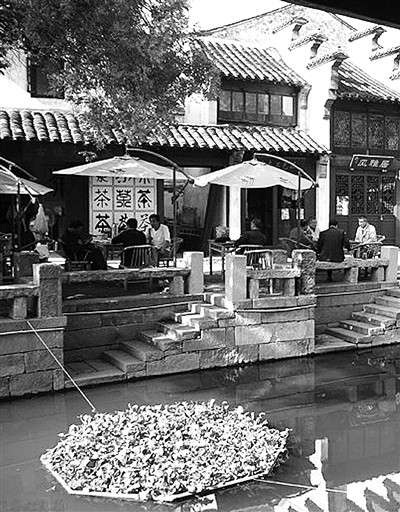

日前,記者在無錫市惠山古鎮龍頭河邊發現,當地的河水尤為清澈,除了斑駁的古道、古橋,以及古樸的祠堂建築,這座有著1500多年歷史的古鎮,其河面上漂浮著的一片片美觀的水生植物,也同樣吸引著四面八方游客的目光。記者一打聽才知道,水質的改善還多虧了這些水生植物的幫忙。

水葫蘆“吃”藍藻

污水河變身“水上花盤”

水生植物治污?這讓記者頗為疑惑,僅在龍頭河寶善橋附近,記者就看見巨紫根水葫蘆、鸢尾、梭魚草、金魚藻、狐尾藻等多種水生植物,惠山古鎮的有關工作人員告訴記者,這些成片的綠色水生植物越到冬天就長得越好,浮在水面就像“水上花盤”,既能豐富惠山古鎮的景觀風貌,又能吸附雜質、對水體進行淨化,特別是祛除氮、磷效果非常明顯。

采訪過程中,見記者被巨紫根水葫蘆小小的葉子所吸引,無錫北塘區環保局局長王澍介紹說,這些巨紫根水葫蘆對消滅藍藻做出了貢獻。而在河水下面那發達的根系就是巨紫根水葫蘆殺死藍藻的“秘密武器”。

“這可不是一般的水葫蘆,科技人員在培育中對其使用了生物誘導技術。”王澍說,“與普通水葫蘆相比,巨紫根水葫蘆具有更龐大的根系,根長一般為50厘米至80厘米,最長可達150厘米,能強吸附彌散的藍藻及分散的懸浮物質,並分泌大量的化感物質,還可深層次破壞藻類細胞結構,降低葉綠素含量,最終殺死藍藻。與傳統的物理、化學、生物控藻方法相比,具有更加經濟、有效、安全可靠的特性。經過多年培育,該水葫蘆已成污水河的‘克星’。”

不僅如此,在正常情況下,巨紫根水葫蘆快速降低水體中總氮、總磷的速率也是普通水葫蘆的6倍至8倍,並可將死藻分解後釋放的氮、磷等營養物質持續吸收利用。在去除重金屬砷方面,巨紫根水葫蘆則是“吸毒之王”蜈蚣草的52倍。另外,巨紫根水葫蘆的繁殖力只有普通水葫蘆的五分之一至八分之一,既不會瘋長為害,又可降解水中的污染物,能夠明顯改善其覆蓋面下的水體溶解氧含量,維持了水下生態系統結構的穩定性和功能的完善性,具有良好的生態安全性。

王澍告訴記者,自2008年正式展開對惠山古鎮核心保護區的修復建設以來,惠山古鎮生態環境明顯改善。尤其是通過各類措施對當地河道進行綜合整治後,水環境已全面提升。以惠山古鎮龍頭河為例,監測顯示該河道氨氮達到1.48mg/l,總磷達到0.26mg/l,已能達到Ⅳ類水質要求。

三措並舉治水

重現河岸生態綠化帶

龍頭河是京杭古運河通往無錫惠山景區的惟一水道,貫穿於惠山古鎮祠堂群之間。據介紹,從前由於河道水系不暢,周邊企業和居民排污現象又比較嚴重,龍頭河水質較差,經常發黑發臭,有時河水還呈現各種顏色,水質常年處於劣V類,嚴重影響古鎮形象。

如今,記者只見河水變清澈了,魚兒在水中嬉戲,河面漂浮著大片均勻分布的水葫蘆,岸邊綠樹成蔭,樹下的竹桌、竹凳上,一些老人在悠閒地打牌、聊天、喝茶。正在喝茶的大爺大媽們說,以前,居民的生活污水直接排入龍頭河,一些人還直接將垃圾倒進河裡。現在水變清了,河水也不臭了,水葫蘆開出的密密麻麻的紫色小花,還成了龍頭河一道亮麗的風景,很多到惠山古鎮的游人還特意到河邊拍照留影。

這一大變化,除了得益於巨紫根水葫蘆這一新型的水污染處理技術的研究與應用,主要是惠山古鎮推出了治理水體環境的三大舉措。2008年以來,惠山古鎮通過采取溝通水系、控源截污、生態修復三個具體措施,逐步使得古鎮水環境質量提升,古鎮生態環境明顯得到改善。

——溝通水系。惠山古鎮在保護修復過程中,拆除了舊有的河道閘門,讓水體流動,並與緊靠其北流經的京杭大運河相通,以提高河水的自淨能力。

——控源截污。惠山古鎮於2008年底啟動居民拆遷工作,並搬遷河道兩側的企業,對不符合環保要求的企業實施關閉,共關閉、搬遷紅旗造船廠等企業56家。在將老居民遷入新居後,做到污水全部實行接管處理,所有污水送到城市污水處理廠處理。同時實施控源截污工程,將三產門面房等也全部實現截污接管,禁止一滴污水排入河中。

——生態修復。惠山古鎮對轄內河道實施生態修復。一是改造河床,拆除河底石板,並進行清淤,使河底土壤能發揮功能;二是進行生物治理及生態修復,包括種植鸢尾等多種植物用於吸收氮、磷;投放觀賞魚等水生動物;安置水體自淨化設備等,旨在調節合理的動物、植物及微生物共生環境,使河道達到最合理的生態平衡系統。

記者看到,在清淤整治的龍頭河、惠山浜、山東浜等河道及駁岸、碼頭,已經呈現出了一條“水清、岸綠、景美”的生態綠化帶。

“今後,惠山古鎮還將在河道中不斷投放其他水生植物與動物,以改善古鎮水環境為突破口,全面推進惠山古鎮的修復建設。”

全面推進修復工程

打造國際化旅游目的地

惠山古鎮位於無錫錫山與惠山的東北坡麓,東西以黃埠墩和惠山寺為界,南北位於錫惠大橋和通惠西路之間。惠山古鎮是無錫山水名城的縮影,保留著眾多的文物古跡,包括國家級文物3處12點,省級文物4處7點,市級文物7處,並有19種共計67株古樹名木。特別是惠山古鎮因在不足0.3平方公裡范圍內,分布著118處古近代的祠堂建築和祠堂花園,惠山古祠堂群進入世界文化遺產待選范圍。

此外,惠山古鎮還有豐富的名人文化、泉茶文化、民俗文化、園林文化等眾多物質和非物質文化遺產,是名副其實的無錫市“露天歷史博物館”。

本著保護文化生態,對歷史、對不可再生資源高度負責的態度,惠山古鎮於1998年啟動古鎮保護修復工程的前期研究工作,並在2008年正式展開了對古鎮0.36平方公裡核心保護區的修復建設。

據無錫市北塘區負責人任培燕介紹說,整個惠山古鎮歷史文化街區保護性修復工程起止時間為2008年到2012年,工程總體投資預算為32億元,是按照“全力求證,小心落筆,保護有據,發展合理”的方針,在修復建設的過程中,加強環境保護,強化生態修復,完善城市功能,把惠山古鎮打造成為無錫歷史文化的集中展演舞台、文化休閒的城市客廳和國際化的旅游目的地。

近3年,惠山古鎮核心區修復全面鋪開以後,完成祠堂修復58座,建築面積達2.9萬平方米,拆遷安置及土地整理有序推進,其中古鎮核心區居民住宅拆遷面積86860平方米,拆遷戶數1309戶,並在北塘區配套建設了惠麓苑二期、錫惠苑、惠麓東苑等定向安置房以及定銷商品房,對被拆遷居民進行就地安置。如今,人們完全生活在“水清、岸綠、景美”的宜居小鎮裡。

正是在生態環境得以改善後,惠山古鎮旅游業得到快速發展。“在今年春節初一至初五,惠山古鎮每日接待游客高達4萬人次呢!”無錫市惠山古鎮歷史文化街區保護性修復工程領導小組辦公室綜合協調處處長陳曉紅高興地說。

巨紫根水葫蘆“吃”藍藻,昔日的“污水河”如今變身“水上花盤”——

編者按

改造後的龍頭河呈現出水清、岸綠的生態美景。 裡 海攝

春天來了,萬物復蘇。江蘇北部無錫等地的自然景觀吸引了游人的目光,而這些城市推行的城市水體淨化與修復的方法和經驗也吸引了各地去學習和借鑒。

如果一個水體的水生態是良好的,自身就具有水淨化能力,能夠降解水體中的污染物。如果水生態是死的,污染物則會自動增加。水是一種活的機體,河流湖泊一旦富營養化,就會造成藍藻爆發。一旦湖泊嚴重地爆發藍藻,變成了死水體,就必須進行長期的處理。水體一旦封閉起來,一遇到陽光產生光合作用就會產生藍藻,因而就會引發嚴重的“內源污染”。一般來說,在失去自淨化能力的水體中,內源性污染約占總體污染的40%至50%。因此,要防治河湖水體污染,應著力進行水生態的修復。

漂浮在龍頭河上的方型、圓型以及各種多邊型花盤上的水生植物,開放著黃色、紫色的小花,既淨化了河水,又成為古鎮的一景。

江蘇北部等地為修復曾經污染的水體,通過生物操作,培養專門吸收磷的植物,或者投放能夠吸收磷的細菌或化學品進行治理,來迅速恢復水生態活力。

專家指出,河湖整治工程的生態化治理,首先應立足於學習大自然生態系統。通常自然水岸邊接合處的生物量和種類比水體和陸地高出20倍至50倍,對水體污染物吸收降解和孕育水體動植物生態系統具有不可替代的作用。要真正解決水環境的危機,一定要依據水生態演變規律,堅持科學的治水思路。

另外,江蘇北部地區治水的經驗讓我們看到,健康的河流不僅要有生態功能,即生物多樣化、水體自淨能力、地表水與地下水的循環等,還要有其文化功能,因為每一條河流都是人工構築與自然造化的有機結合,城市依河而築,河流滿載著歷史文化遺產,是城市乃至區域文化景觀的主要載體。利用城市的生態功能與文化功能,建設水體景觀,才能提高城市環境品位。

日前,記者在無錫市惠山古鎮龍頭河邊發現,當地的河水尤為清澈,除了斑駁的古道、古橋,以及古樸的祠堂建築,這座有著1500多年歷史的古鎮,其河面上漂浮著的一片片美觀的水生植物,也同樣吸引著四面八方游客的目光。記者一打聽才知道,水質的改善還多虧了這些水生植物的幫忙。

水葫蘆“吃”藍藻

污水河變身“水上花盤”

水生植物治污?這讓記者頗為疑惑,僅在龍頭河寶善橋附近,記者就看見巨紫根水葫蘆、鸢尾、梭魚草、金魚藻、狐尾藻等多種水生植物,惠山古鎮的有關工作人員告訴記者,這些成片的綠色水生植物越到冬天就長得越好,浮在水面就像“水上花盤”,既能豐富惠山古鎮的景觀風貌,又能吸附雜質、對水體進行淨化,特別是祛除氮、磷效果非常明顯。

采訪過程中,見記者被巨紫根水葫蘆小小的葉子所吸引,無錫北塘區環保局局長王澍介紹說,這些巨紫根水葫蘆對消滅藍藻做出了貢獻。而在河水下面那發達的根系就是巨紫根水葫蘆殺死藍藻的“秘密武器”。

“這可不是一般的水葫蘆,科技人員在培育中對其使用了生物誘導技術。”王澍說,“與普通水葫蘆相比,巨紫根水葫蘆具有更龐大的根系,根長一般為50厘米至80厘米,最長可達150厘米,能強吸附彌散的藍藻及分散的懸浮物質,並分泌大量的化感物質,還可深層次破壞藻類細胞結構,降低葉綠素含量,最終殺死藍藻。與傳統的物理、化學、生物控藻方法相比,具有更加經濟、有效、安全可靠的特性。經過多年培育,該水葫蘆已成污水河的‘克星’。”

不僅如此,在正常情況下,巨紫根水葫蘆快速降低水體中總氮、總磷的速率也是普通水葫蘆的6倍至8倍,並可將死藻分解後釋放的氮、磷等營養物質持續吸收利用。在去除重金屬砷方面,巨紫根水葫蘆則是“吸毒之王”蜈蚣草的52倍。另外,巨紫根水葫蘆的繁殖力只有普通水葫蘆的五分之一至八分之一,既不會瘋長為害,又可降解水中的污染物,能夠明顯改善其覆蓋面下的水體溶解氧含量,維持了水下生態系統結構的穩定性和功能的完善性,具有良好的生態安全性。

王澍告訴記者,自2008年正式展開對惠山古鎮核心保護區的修復建設以來,惠山古鎮生態環境明顯改善。尤其是通過各類措施對當地河道進行綜合整治後,水環境已全面提升。以惠山古鎮龍頭河為例,監測顯示該河道氨氮達到1.48mg/l,總磷達到0.26mg/l,已能達到Ⅳ類水質要求。

三措並舉治水

重現河岸生態綠化帶

龍頭河是京杭古運河通往無錫惠山景區的惟一水道,貫穿於惠山古鎮祠堂群之間。據介紹,從前由於河道水系不暢,周邊企業和居民排污現象又比較嚴重,龍頭河水質較差,經常發黑發臭,有時河水還呈現各種顏色,水質常年處於劣V類,嚴重影響古鎮形象。

如今,記者只見河水變清澈了,魚兒在水中嬉戲,河面漂浮著大片均勻分布的水葫蘆,岸邊綠樹成蔭,樹下的竹桌、竹凳上,一些老人在悠閒地打牌、聊天、喝茶。正在喝茶的大爺大媽們說,以前,居民的生活污水直接排入龍頭河,一些人還直接將垃圾倒進河裡。現在水變清了,河水也不臭了,水葫蘆開出的密密麻麻的紫色小花,還成了龍頭河一道亮麗的風景,很多到惠山古鎮的游人還特意到河邊拍照留影。

這一大變化,除了得益於巨紫根水葫蘆這一新型的水污染處理技術的研究與應用,主要是惠山古鎮推出了治理水體環境的三大舉措。2008年以來,惠山古鎮通過采取溝通水系、控源截污、生態修復三個具體措施,逐步使得古鎮水環境質量提升,古鎮生態環境明顯得到改善。

——溝通水系。惠山古鎮在保護修復過程中,拆除了舊有的河道閘門,讓水體流動,並與緊靠其北流經的京杭大運河相通,以提高河水的自淨能力。

——控源截污。惠山古鎮於2008年底啟動居民拆遷工作,並搬遷河道兩側的企業,對不符合環保要求的企業實施關閉,共關閉、搬遷紅旗造船廠等企業56家。在將老居民遷入新居後,做到污水全部實行接管處理,所有污水送到城市污水處理廠處理。同時實施控源截污工程,將三產門面房等也全部實現截污接管,禁止一滴污水排入河中。

——生態修復。惠山古鎮對轄內河道實施生態修復。一是改造河床,拆除河底石板,並進行清淤,使河底土壤能發揮功能;二是進行生物治理及生態修復,包括種植鸢尾等多種植物用於吸收氮、磷;投放觀賞魚等水生動物;安置水體自淨化設備等,旨在調節合理的動物、植物及微生物共生環境,使河道達到最合理的生態平衡系統。

記者看到,在清淤整治的龍頭河、惠山浜、山東浜等河道及駁岸、碼頭,已經呈現出了一條“水清、岸綠、景美”的生態綠化帶。

“今後,惠山古鎮還將在河道中不斷投放其他水生植物與動物,以改善古鎮水環境為突破口,全面推進惠山古鎮的修復建設。”

全面推進修復工程

打造國際化旅游目的地

惠山古鎮位於無錫錫山與惠山的東北坡麓,東西以黃埠墩和惠山寺為界,南北位於錫惠大橋和通惠西路之間。惠山古鎮是無錫山水名城的縮影,保留著眾多的文物古跡,包括國家級文物3處12點,省級文物4處7點,市級文物7處,並有19種共計67株古樹名木。特別是惠山古鎮因在不足0.3平方公裡范圍內,分布著118處古近代的祠堂建築和祠堂花園,惠山古祠堂群進入世界文化遺產待選范圍。

此外,惠山古鎮還有豐富的名人文化、泉茶文化、民俗文化、園林文化等眾多物質和非物質文化遺產,是名副其實的無錫市“露天歷史博物館”。

本著保護文化生態,對歷史、對不可再生資源高度負責的態度,惠山古鎮於1998年啟動古鎮保護修復工程的前期研究工作,並在2008年正式展開了對古鎮0.36平方公裡核心保護區的修復建設。

據無錫市北塘區負責人任培燕介紹說,整個惠山古鎮歷史文化街區保護性修復工程起止時間為2008年到2012年,工程總體投資預算為32億元,是按照“全力求證,小心落筆,保護有據,發展合理”的方針,在修復建設的過程中,加強環境保護,強化生態修復,完善城市功能,把惠山古鎮打造成為無錫歷史文化的集中展演舞台、文化休閒的城市客廳和國際化的旅游目的地。

近3年,惠山古鎮核心區修復全面鋪開以後,完成祠堂修復58座,建築面積達2.9萬平方米,拆遷安置及土地整理有序推進,其中古鎮核心區居民住宅拆遷面積86860平方米,拆遷戶數1309戶,並在北塘區配套建設了惠麓苑二期、錫惠苑、惠麓東苑等定向安置房以及定銷商品房,對被拆遷居民進行就地安置。如今,人們完全生活在“水清、岸綠、景美”的宜居小鎮裡。

正是在生態環境得以改善後,惠山古鎮旅游業得到快速發展。“在今年春節初一至初五,惠山古鎮每日接待游客高達4萬人次呢!”無錫市惠山古鎮歷史文化街區保護性修復工程領導小組辦公室綜合協調處處長陳曉紅高興地說。

熱門文章

熱門圖文