滬上八景之楓泾古鎮

日期:2016/12/15 21:44:32 編輯:古代建築

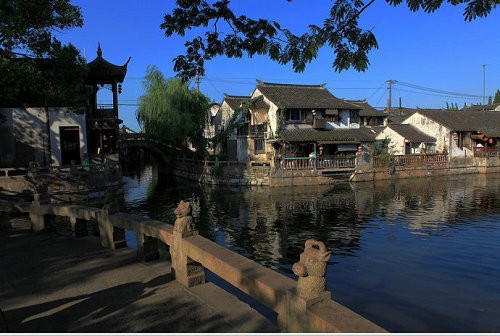

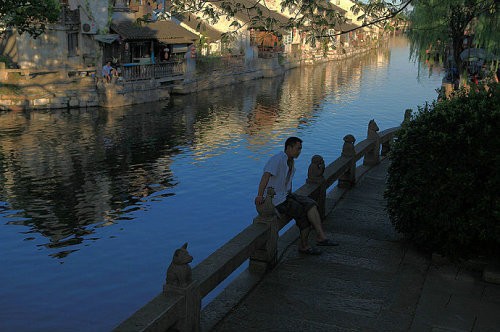

楓泾古鎮為上海旅游景點“新八景“之一,位於上海金山區,是一個已有一千五百多年歷史的文明古鎮,為典型的江南水鄉集鎮,周圍水網遍布,河道縱橫,素有“三步兩座橋,一望十條港”之稱,楓泾鎮林木蔭翳,廬捨鱗次,清流急湍,清雅秀美,故又稱“清風泾”,“楓溪”,別號“芙蓉鎮”。

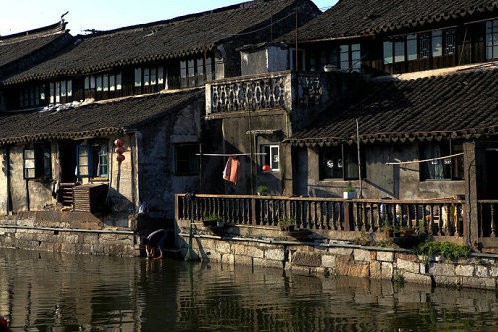

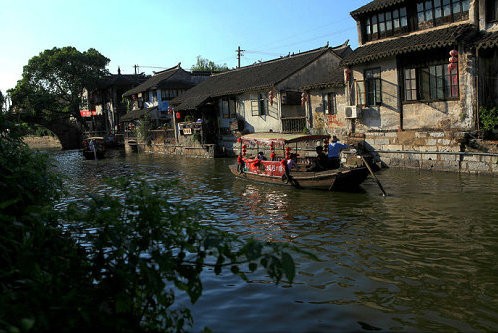

每天清晨,河邊橋堍的茶館就茶香飄溢,四鄉的漁船穿過夾河的臨水樓台、石河埠,集中到長長的臨河廊棚前排成魚市,河面上水波蕩漾。街上的老房子雖然門面不大,但小弄狹長,庭院深深。河街都是一邊人家枕河,一邊人家面河。楓泾古戲台建在城隍廟廣場上,一面臨街,一面臨河,每逢演戲,從水路乘船而來的人坐在船上就可看戲。清朝,南北城隍廟開始有廟會。據《續修楓泾小志》載:“至期士女傾室往觀,百裡內聞風而來者,舟楫雲集,河塞不通”,可見其盛況。屆時,商販、京劇班、馬戲團等雲集楓泾,戲台上下十分熱鬧。

楓泾北大街是商業古街風貌保存最完整的大街,古代店鋪作坊集中,手工業歷來發達。早在宋代就有鐵、木、竹、農具和日用小商品的手工制作。明清時,楓泾地處全國棉紡織業生產貿易中心,“所出布匹,日以萬計”。據史載:“前明數百家布號,皆在松江、楓泾、朱泾樂業,而染坊、踹坊、商賈悉從之。”當時楓泾鎮上有土布莊200余家,楓泾布行銷全國。清朝後期,米麸業取代衰落的土布業,使楓泾工商業再度興盛。到近代,楓泾薄稻和楓泾豬成為遠近聞名的農副業品牌。20世紀30年代起,楓泾又成為中國黃酒業的重要產地。黃酒和一百多年來盛銷不衰的楓泾丁蹄、桂花狀元糕、天香豆腐於三大土特產被今人稱作“楓泾四寶”。

楓泾文化發達,是蜚聲中外的金山農民畫的發源地。楓泾藍印花布、家具雕刻、灶壁畫、花燈、剪紙、繡花、編織等民間藝術源遠流長。楓泾鎮的大清郵局舊址,是上海地區現存不多的一處大清郵局舊址。由於文化發達,經濟繁榮,楓泾又是江南少有的道教、佛教、天主教、基督教齊全的古鎮。

- 上一頁:千燈古鎮將舉辦迎新撞鐘祈福晚會

- 下一頁:蜀河古鎮漸現昔日繁華(組圖)