上岡古鎮的一張“民俗餅”

日期:2016/12/15 22:33:03 編輯:古代建築

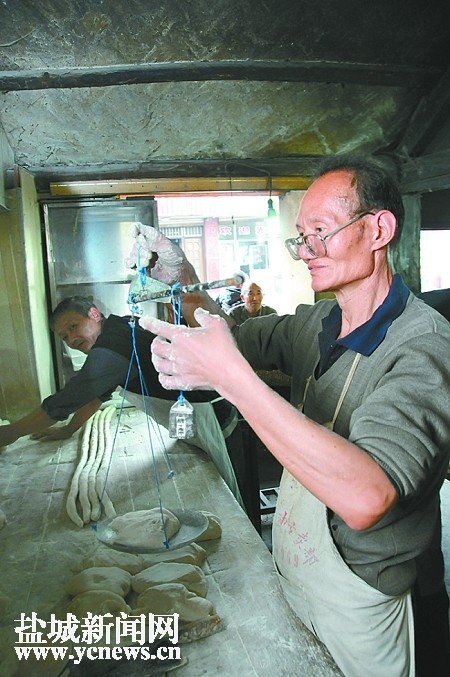

楊少剛烘烤即將出爐的餅。

“草爐餅”,一種普通而又不平凡的食品,以其獨特的生產工藝而深得人們的喜愛,特別是老一輩的上岡人更是對它喜愛有加。因其具有價廉、環保等優勢,適合大眾消費,原料和制作過程無污染,無殘留,有一定的環保價值,已被列入建湖縣第一批非物質文化遺產保護名錄。

旺火燒膛

草爐餅的歷史據說可以追溯到公元5年,具有著悠久的歷史文化,草爐餅又因其用蘆葦草和砂缸爐生產而得名。在上岡鎮新街草爐餅店,48歲的楊少剛說,他家祖傳三代做餅,據他介紹,草爐餅的制作方法與一般的燒餅不同,制作“草爐餅”是一項非常忙碌、辛苦的工作。每天夜裡兩三點鐘就起床發面,再制作餅坯。每次制作,先要用草將爐膛燒紅,貼餅師傅抓起餅坯,左右開弓拿著兩只餅坯,從爐膛的左右兩側,一直貼到頂端,一爐不多不少剛好貼91塊餅。餅坯漸漸鼓起,餅面焦黃後,師傅再將滿爐燒餅鏟進網內。餅店每天要做20爐左右餅,一般都是做出多少就能賣出多少。

供不應求

每天清晨,前來買餅的顧客是絡繹不絕,不僅是上岡本地人早餐要吃之外,周邊縣、市的賓館也都前來預訂,遠在上海、蘇州、青島等地的人會委托他人專門購買草爐餅。而且在建湖,草爐餅也逐漸成了走親訪友時的一份禮物。因此,它也帶來了良好的經濟效益。但令楊少剛擔憂的是,目前上岡三家草爐餅店的傳人大多面臨著年齡老化的現實。他們曾打算讓他們的後代來接替他們,將草爐餅繼續做下去。但事與願違,後輩們很少有人願意來接這個活。在他們看來,草爐餅不僅僅是一種食品,更是一種歷史悠久的飲食文化。他們希望能將草爐餅的千年文化傳承下去,歷久彌香。

稱重發面

熱門文章

熱門圖文