晉陝峽谷古鎮群:即將隱退的千古風流

日期:2016/12/15 21:34:49 編輯:古代建築清光緒元年,黃河突然泛濫,水勢之大數百年難遇。三交古鎮慘遭滅頂之災,繁華的商業大街連同兩旁店鋪被一掃而光。

黃河流過千年

在鼎盛時期,招賢鎮上聚集了上萬瓷工,街上滿是拉瓷器的駱駝和騾馬車,拉出去的是瓷器,流進來的是白花花的銀錢。

從水利運輸的角度來看,黃河晉陝大峽谷絕對算不上一條黃金水道――時寬時窄的河道,忽緩忽急的流水,以及無處不在的沙碛暗礁,讓行船成了一件極為冒風險的事。

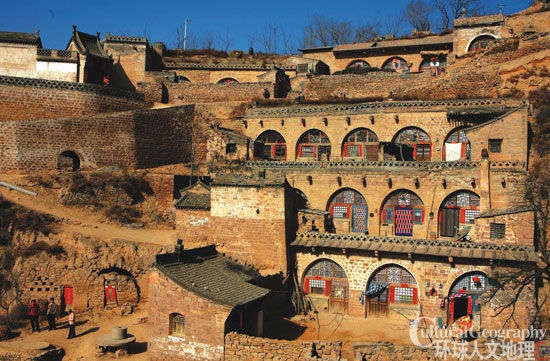

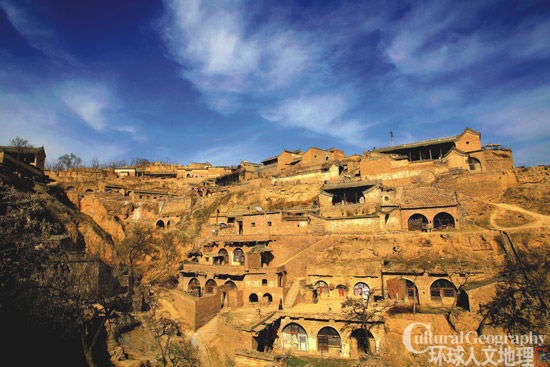

古老民居

然而即便如此,與黃土高原上的崎岖道路相比,峽谷水路還是要便捷許多。當年,無數的陝西、山西商人正是看中了這一點,他們無所畏懼,滿載貨物順峽谷南下北上。峽谷兩岸數不清的碼頭渡口、村鎮集市也隨之興旺,並搖身一變,成為一個個喧囂熱鬧的商貿重鎮,碛口、吳城、招賢、三交……黃河水道,孕育了這些古鎮的富貴榮華。

過去的千百年裡,黃河古鎮幾度興衰,洪水、戰亂在這裡周而復始。最終,商旅散去,古渡荒蕪,一座座古鎮也逐漸沉寂,直到如今。

碛口:峽谷水路的地理極限

對臨縣碛口古鎮的最初印象,還是源於那兩句民謠――“馱不完的碛口、填不滿的吳城”、“碛口街上盡是油,三天不馱滿街流”。

前一句極富張揚,誇贊之情溢於言表,是描述當年碛口碼頭巨大的貨物吞吐量,後一句則從百姓日常生活的視角,展示了碛口這一古老商貿都會的繁榮。

作為晉陝峽谷裡著名的水旱大碼頭,碛口的輝煌並不遙遠。

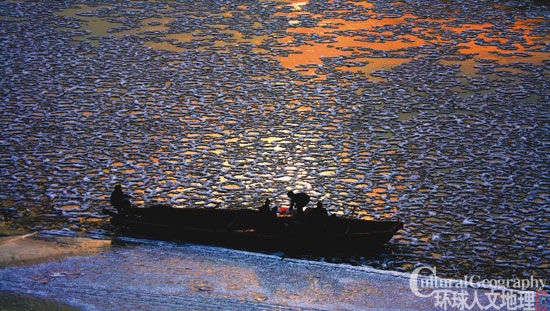

黃河古渡

在今天走進碛口,只要稍稍說明來意,幾乎所有的當地人都會對你津津樂道,談興最濃的就是古鎮曾經的繁華。他們會講述古鎮商鋪如何名揚四海,船筏如何雲集大河,駝鈴如何回響山川,以及那些發生在豪宅大院裡的故事傳說。順著他們的指點一路走去,只見浩瀚黃河在峽谷間暗流湧動,時而波濤沖天,那些沿河修建、依山就勢的店鋪商號、貨棧大院此起彼伏。盡管因為年代久遠,許多建築僅存斷壁殘垣,但這不要緊,斷壁殘垣恰恰印證了古鎮的悠久歷史。來到碛口,就如同走進了一個極具規模的古建築博物館,處處讓人感觸到古鎮昔日的輝煌。

到底是什麼原因,造就了碛口這個“彈丸之地”的赫赫聲名呢?首先還是來看看碛口具體的地理位置――碛口地處當年山西與內蒙古、晉陝商道水陸交通的中心點,是商品的重要集散地;其次,碛口鎮位於湫水河與黃河交匯處,湫水河攜來了大量泥沙,擠占黃河水道,黃河河床在碛口由400米猛縮為80米,混濁的黃河水像一頭被惹怒的雄獅――“黃河行船,談碛色變”,除了極有膽識的老梢公,幾乎沒有人敢在碛中行船。於是,雄心勃勃的商人們只有“望碛興歎”,極不情願地將滿船的貨物卸在碛口岸邊,再雇傭馱隊經陸路轉運。

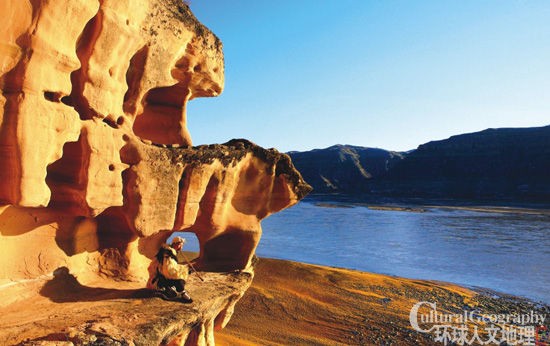

眺望黃河的當地居民

於是在這裡,碛口成為一種地理上的極限。無論大小、遠近的船筏,一到碛口便意味著水路販運的終結和陸路運輸的開始。而那高高聳立在碛口臥虎山上的黑龍廟,便成了商人們時時企盼的吉祥路標,望著飛檐挑梁的廟宇,商人們長長地松一口氣,終於可以腳踏實地,暫時告別那艱險的黃河水道。他們將貨物卸下,提起行囊,極為氣派地跨進客棧,要來一盤油炸花生米,一壺當地的老黃酒,極閒暇地品味著。有些倦意了,便坐在房間裡的太師椅上,在昏暗的燭光下撥著算盤,仔細地清點著幾天來的買賣結余,算盤聲和著窗外的陣陣喧鬧,極為動聽地響起來。

據記載,在鼎盛時期,碛口的商鋪、旅棧多達400余家,每天碼頭停泊的船只竟有幾百艘,而過往的馱隊更是不計其數。我們不妨粗略算一下――以每艘船主帶梢公10人計算,每支馱隊3人計算,那麼每天碛口鎮上的流動人口不下萬人,這還不算其他南來北往的商家雇客。對於這個黃土高原上的偏僻小鎮來說,那該是怎樣一個充滿生機和活力的大市場。

三交古鎮:幾世繁華,被戰火驅散

碛口往南,不遠就是三交。對於古鎮的得名,從來就沒有統一的說法――有人說是因為晉陝大峽谷、屈產峽、龍泉石峽相聚於此,三峽交匯,因而得名;也有人說是由於地處中陽、石樓及陝西清澗三縣交界處,故名三交;還有專家考證說,歷史上這裡是戰國時期趙、魏、秦三國交接之地。不論是那種說法,三交古鎮的確是扼守黃河之濱,據秦晉交通要道的龍虎之地,所謂“鼓擊震兩省、雞鳴驚四縣”的形容最是貼切。

第一次到三交時,筆者被翻滾的黃河濁流攝走了靈魂,凝望著她寬綽的氣度,久久不願離去。而對那座峽谷邊的三交古鎮,沒來得及仔細閱讀就離開了,三交古鎮給筆者留下迷一樣的懸念。

再到三交,時值正月,黃河上漂著白花花的浮冰,相互簇擁著緩緩向下游飄去。這時的三交古鎮已經穿上濃郁的節日盛裝,空氣中迷散著濃郁的年味,長長的街道上傳來一陣陣熱鬧的鞭炮、鑼鼓聲和人們的歡聲笑語。

避開眾人,筆者開始靜靜省視這個古鎮。古鎮坐落在晉陝峽谷東側,緊貼黃河,就如同嬰兒緊貼著母親。一條長長的街道連接著公路,街道的南面才是三交的老街道,老街並不長,兩邊的老商鋪、老四合院夾雜在一起,一並映入眼簾,宅院巷陌飄逸著古風古韻,讓人感覺到仿佛時光倒流一般,驚歎而百味雜陳。

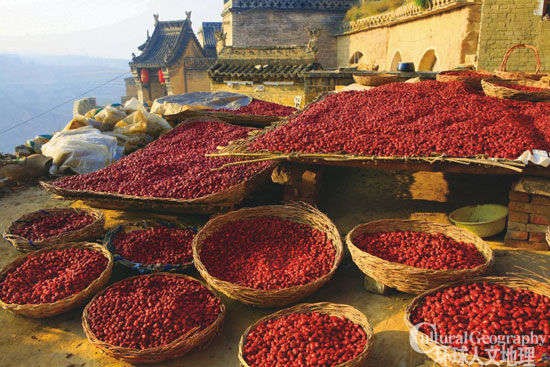

紅棗是峽谷的特產

作為碛口以下第一個重要渡口,“商賈往來,必出其途”,三交自古就是方圓百裡商業交流的中心,每逢集會便有陝、甘、寧、內蒙古等地的客商擺渡而來,進行騾馬、糧食、紅棗、皮毛等交易。據史料記載,明清時期,三交鎮已是黃河岸邊著名的集市大鎮,店鋪林立、商賈如雲,當時黃河兩岸流傳這樣一句童謠 ――“三交柳林子,家家有銀子,一家沒銀子,旮旯裡掃出幾盆子”。

也許是富貴遭天妒,清光緒元年(公元1875年)黃河突然泛濫,水勢之大數百年難遇。古鎮慘遭滅頂之災,繁華的商業大街連同兩旁店鋪被一掃而光,富庶榮華剎時付之流水。但肆虐的黃河沒有讓三交人屈服,大水過後,馱幫船隊照樣往來不絕、八方貨物在這裡聚散流轉,古鎮元氣漸漸恢復。到光緒朝中葉,三交脫胎換骨、重振旗鼓,形成了以正街、西街為主干,30余條巷陌穿插其間的大鎮,一些著名豪商如李旺山、杜三子、王恩潤等紛紛在三交大興土木,其中杜三子故宅建築富麗豪華,晉西民居無出其右者。而王恩潤宅的氣勢更勝一籌――王宅用十三個連環小院套成一處大院落,整體布局高低錯落有致,號稱山西最大的四合院。

三交的繁榮,一直延續到抗戰爆發。當時的晉西地區戰事連綿,炮火硝煙很快驅走了牛馬嘶鳴、人聲鼎沸,三交古鎮自此逐漸蕭條,隱沒於蒼茫黃土間。

招賢古鎮:黃土高原上隕落的瓷都

招賢古鎮,坐落在晉陝峽谷東面,臨縣西南部。它東依離石,南接柳林,與黃河古鎮碛口遙遙相望。

老早就知道招賢出瓷,是個著名的老瓷都,但一直無緣領略它的風采。直到2006年冬天,一位朋友從湖南來招賢采風,筆者專程趕去探望,這也才有了拜訪古鎮的機會。

坐車出離石市區,滿載的客車一頭向山溝裡鑽去,先爬過長長的山坡,又沿著山脊一直西行,在黃土高原上顛簸了近兩個小時後,一座古鎮赫然出現,這就是招賢了。

眼前古鎮依山而築,層層疊疊的民房左右聯橫,灰牆黑瓦雖已經受了數百年風雨侵襲,但仍然還保留著當年的矜持。滿眼的明清老屋,原汁原味,房檐古瘦嶙峋,牆皮脫落如痂,走在老巷裡,撫模那一塊塊斑駁的老門陳磚,似乎還能聽到古老的招賢民謠從耳邊飄過。而給人印象最深的,當屬那一排排用瓷甕壘砌的民居院牆,太陽一照,閃閃發光,黃河瓷都的往昔峥嵘在此初現端倪。

古樸的建築

招賢古鎮的制瓷業,始於唐代,盛於明、清、民國,在千年歲月裡,招賢一帶幾乎家家有瓷窯,戶戶都做瓷活。燒制的瓷器大到大盆、大甕,小到面盆、油瓶,林林總總有數百種之多,所有的瓷器東走離石,北上臨縣,南下碛口水路,銷往晉中、內蒙、陝北等地,幾乎壟斷了這些地區的瓷器貿易。在鼎盛時期,招賢鎮上聚集了上萬瓷工,街上滿是拉瓷器的駱駝和騾馬車,拉出去的是瓷器,流進來的是白花花的銀錢。

制瓷業的興盛給招賢帶來了物阜民豐,華麗的民宅大院一座座拔地而起,直到如今,鎮上的民居也一點不比碛口的遜色。

然而,如同黃河古鎮的其他老行當一樣,招賢制瓷業在現代也擺脫不了凋零的宿命。一座座年深日久的廢窯,不知從什麼時候起就斷了煙火,只有殘留在窯壁上的釉彩還昭示著它們往昔的輝煌。

“我家祖祖輩輩都在做瓷,手藝傳到現在已有十幾代人了,解放前是自己開窯燒瓷,解放後便加入了國營招賢瓷廠”――在招賢鎮小塔子村,筆者拜訪了一個制瓷世家,男主人姓李,已有60多歲年紀,“當年瓷廠生意紅火,除了生產傳統產品,還打發我們這些技術人員去全國有名的陶瓷廠學習技術,我們就曾經開發出新產品水點釉”,老人一邊說一邊拿出一個有些破損的花瓶,只見瓷瓶胎質細膩純潔,釉瑩如脂,造型輕靈秀氣――“這就是水點釉,幾十年前就出口創匯了,一個瓶子能賣到18美元”,談話間,老李愛憐地撫摩著花瓶,漸漸默然。招賢瓷業的輝煌如同時光一般,從這依舊晶瑩的瓶身上,慢慢流走了。

失去了制瓷業的支撐,招賢古鎮在近幾十年裡迅速沒落。但即便如此,招賢在星羅棋布的峽谷古鎮中卻是生命力最長的一個――鎮上偶爾還有古窯開窯燒瓷,那升騰而上的濃煙,就算是對逝去歲月的祭奠吧。

- 上一頁:紹興安昌 江南古鎮年味看得見(組圖)

- 下一頁:洪江古商城獲最具潛力古鎮獎