探訪贛南客家古村落:羊角堡

日期:2016/12/15 16:27:15 編輯:古代建築

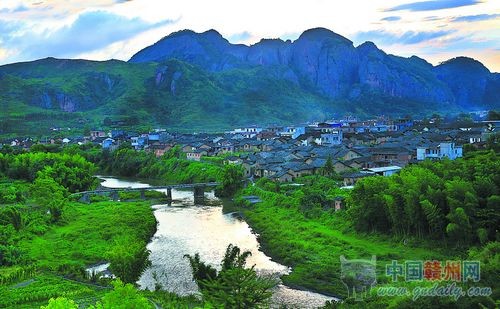

會昌縣筠門嶺鎮依山傍水的羊角堡。

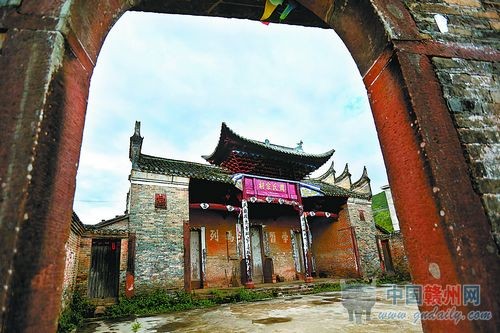

羊角堡周氏宗祠建於清代,相傳由風水大師楊救貧堪輿而建。

羊角堡保存最為完整的東城門。

日前,記者一行站在會昌縣筠門嶺鎮羊角堡東邊的一座山上俯視,呈現在眼前的是一幅壯美的景象:晚霞當空,距筠門嶺鎮10多公裡處的湘水河上游,一座經歷了400多年滄桑的古城堡,堅守在漢仙巖下,蜿蜒流淌的湘水河如一只羊角,從東南西三面繞堡而過……

軍民共築平安堡

這座被贛南客家人譽為“平安堡”的鄉村城堡,古稱羊角水,又名羊角堡、羊角水堡、羊角水城堡。它是贛南歷史上獨有的一處明清時期的城堡村落,因其地勢險峻,易守難攻,成為明清時期江西東南隅通往閩粵之“咽喉”,素以“一隅之地而遙制千裡”著稱。

《會昌縣志》記載:“羊角堡雖一隅之地,當三省咽喉之區。”《贛州府志》記載:“會昌羊角水,扼閩廣之沖,為南贛咽喉重地。”羊角水雖處邊遠山區,但屬兩省三縣交界之地,昔時經常有賊匪搶劫擾亂。據史料記載,明成化年間至嘉靖年間,羊角村被賊匪燒殺搶掠72次。這種劫掠、騷擾和破壞,給當地軍民帶來巨大的災難。

明嘉靖二十一年(公元1542年),在贛州巡撫虞守愚、兵備副使薜甲等官員的組織下,當地開始實施築城工程。村民對修築城堡給予了大量的人力物力支持。僅用短短兩年時間,一座辟有東南西北四座城門、規模宏大、集軍事防御和民居功能於一體的城堡,在閩粵贛邊陲要津拔地而起。

城堡建成後,近千戶村民悉數遷入堡內,軍民一起參加防御作戰。明清兩朝,羊角堡內先後建有兵署、衛衙、公館、宗祠、碼頭、圩市等諸多公共場所。堡內軍民、商賈共處,因地處水陸交通的要道,在城堡東側辟有羊角圩,過往的商賈、馬車、挑夫等川流不息,熱鬧非凡。羊角堡成為了贛南一座集防御、治安、商貿、民居等功能於一體的獨一無二的鄉村城堡。

城門依稀舊時景

如今,羊角堡居民有1000多人,大多姓周,相傳是周亞夫後裔。記者一行在會昌縣筠門嶺鎮文化館館長鐘躍輝的帶領下,沿著城堡斷斷續續的城牆尋古。觸摸著風化開裂的古城牆磚,踩著堡內鵝卵石鋪就的巷道,猶如走進了歷史的時空隧道……

羊角堡現今依然保存有861米長的城牆以及3座城門——東邊的通湘門、南邊的向明門、西邊的鎮遠門。其中東城門保存最為完整,門額上刻有“通湘門”3個字和“嘉靖甲辰歲仲冬吉旦立”的年號銘文,城牆上留有清康熙年間羊角河水浸城及水位記錄的銘刻。

從向陽門進堡,正對的是一座城隍廟,單一廟堂無廂房,廟宇小巧。清代中期的周龍一住宅,屬磚木結構樓房,三進式廳堂,左右配24間廂房,門窗、天井、牆角、階沿、明溝等均用紅石建造。清代建築藍氏祠堂,坐北向南,占地面積960余平方米,磚木、土木混合結構。旁邊,還有一座四柱三間石牌坊——藍氏節孝坊,建於清乾隆四年,由紅石雕刻鑲嵌而成,雖風化嚴重,碑文和雕刻也已模糊不清,但仍然氣勢非凡。

繼續前行,一座清代古祠甚為醒目。該祠為周氏宗祠,磚木結構,上下廳布局,占地面積500余平方米。外部是高大的風火牆,大門外檐梁正中豎立雙柱斗栱;內部裝修有藻井、軒棚、倒板及镂雕精美的木拱、雀替等,整座建築美觀莊重。

城牆外的湘水邊有兩個古碼頭,一處在鵝胸橋左側,靠河沿處砌三級紅麻條石梯;另一處在向陽門外,自上而下27級麻條石級,是羊角堡最早的水運碼頭。

記者即將離開城堡時,遇到一群建築師,他們在對城堡內的古建築進行測繪。這座經歷多次戰火考驗、已失去往日威嚴與作用的鄉村城堡,對研究客家文化、古代軍事史等具有相當重要的價值,有關部門正在醞釀如何將其恢復原貌。(來源:贛州晚報 記者邱士冰 謝東琳 實習生梁素華 文/圖)