揚州發現迄今最早城門遺址 戰國木構水涵洞保存好

日期:2016/12/15 15:15:16 編輯:古代建築

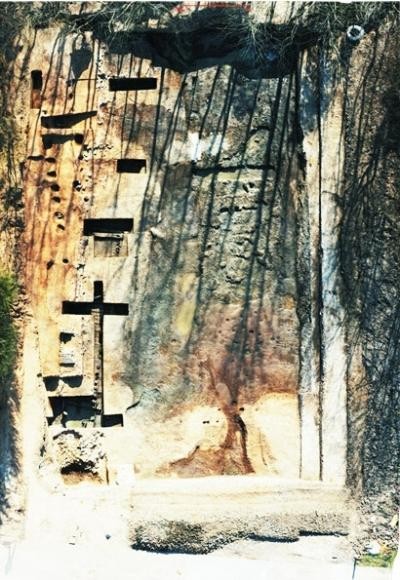

揚州蜀岡古代城址北城牆西段東部城門遺址全貌 (上為西)揚州唐城考古工作隊提供

揚州蜀岡古代城址北城牆西段東部城門遺址全貌 (上為西)揚州唐城考古工作隊提供

從戰國至南宋,延續近1700年 戰國木構水涵洞保存完好,全國罕見

本報訊(記者 陶敏)揚州地區最早的城門遺址在哪?昨天,由中國社會科學院考古研究所、南京博物院、揚州市文物考古研究所聯合組成的揚州唐城考古工作隊向記者透露,揚州蜀岡古代城址北城牆西段東部豁口及其兩側遺址考古發掘工作已基本結束。根據歷史遺存推測,這處揚州蜀岡古城址的木構及其他遺存從戰國至南宋延續了近1700年,遺址的年代序列完整,是揚州蜀岡古代城址發展的縮影。值得一提的是,這也是揚州地區迄今為止考古發掘出的時代最早的城門遺址。

揚州城遺址為目前國內沿革歷史較長、保存最為完好的古城遺址之一,在中國古代城市發展史上占有重要的地位。據史料記載,公元前486年,吳王夫差在揚州築邗城;後來,戰國時期的楚懷王十年築廣陵城,漢代吳王劉濞建都廣陵,隋朝沿用蜀岡上故城築江都宮城,唐代在揚州建有子城、羅城,宋代改築為大城、夾城、堡城,元代沿用宋城,明代先後縮為舊城、新城,清代沿用明城。揚州城遺址南部疊壓在今天的揚州城區下,北部在城北蜀岡之上。

2014年3月至2015年1月,揚州唐城考古工作隊,發掘了揚州蜀岡古代城址北城牆西段東部豁口及其兩側,清理出了不晚於漢代的木構水涵洞、不早於漢代至晚唐楊吳時期的陸城門東邊壁和水窦、南宋時期的水關和陸城門遺跡以及相關的夯土遺存。同時,出土了戰國時期的鐵刀和陶器殘片、漢剪輪“半兩”銅錢、漢至唐代的磚瓦以及陶瓷片等遺物。

昨天,考古專家表示,這次考古發掘的揚州蜀岡古城址的木構及其他遺存從戰國至南宋延續了近1700年,遺址的年代序列完整,是揚州蜀岡古代城址發展的縮影,是新時期認識蜀岡古代城址的基點,也是研究中國古代建築技術的重要資料,體現出了在雨水較多的南方地區因地制宜的築城技術。初定為戰國的木構水涵洞,全國罕見,保存完好,用材體量恢宏,制作考究。木構遺存之上不晚於漢晉南朝的遺存,為探尋楚漢六朝廣陵城城址提供了依據。隋唐時期的遺存,則可能是史籍中記載宇文化及兵變弒炀帝時提及的芳林門,為江都宮城的探尋提供了新線索。各時期的水道資料是了解城市布局的重要線索,更是探尋邗城和大運河關系的關鍵點。

【解讀】

遺址文化分五個時期共八期遺存

有遺存與隋江都宮城芳林門相關

去年11月12日,本報報道了《揚州發現疑似隋江都宮城門遺址》,當時,考古專家推斷,該遺址不晚於漢代;昨天,據考古專家介紹,此處遺址文化可分為不晚於漢代,不早於漢代、六朝、隋唐、南宋等五個時期共八期遺存。

第一期遺存

包含木構水涵洞及其兩側的夯土牆體。

涵洞兩側有戰國時期的夯土牆體,加之其被不早於漢代的夯土打破或疊壓,結合已有發掘研究資料,判斷其始建年代或在戰國時期,使用下限當在西漢初期。

第二期遺存

包含陸城門東邊壁和其下填墊夯土以及補築夯土牆體。

本期用磚規格與揚州漢磚近似,且邊壁東側有漢代夯土牆體,西側被六朝時期的邊壁基槽打破,故該期的時代當不早於漢代。

第三期遺存

包含陸城門東邊壁和其下填墊夯土、道路局部以及補築夯土牆體。

本期邊壁用磚與揚州中唐以前的用磚近似,其東側與六朝時期夯土相關,故其時代為六朝時期。第三期遺存的陸門邊壁砌磚,是揚州蜀岡古代城址首次發現的六朝時期門址。

第四期遺存

包含陸城門東邊壁和內側填墊夯土。

本期陸城門內口砌磚局部打破第三期遺存,並在第三期陸城門內口略北處折向東南,相關的夯土牆體亦弧形折向東南,可知本期陸城門內口與第三期陸城門的形制不同。

第五期遺存

包含陸城門外口東側的包邊磚牆及其東、南內側的填墊土,磚牆北部有性質待定的側斜鋪磚面。

磚牆東西向,方向98度,向北傾斜且自下而上有收分。存長約1.1米、寬0.3米。第四、第五期遺存,僅能從其用磚和地層疊壓關系判斷其屬於隋唐時期。

第六期遺存

包含補築的夯土牆體和發掘區西部北側的水窦北口。

補築夯土僅見於發掘區東南部,水窦北口填土中出土有晚唐楊吳時期的大磚,故其使用下限當不晚於晚唐楊吳時期。

第七期遺存

包含水關、補築牆體夯土和柱坑等遺跡。

水關南北向,方向357度,平面形狀呈“〕〔”形,北口外側海拔高於水關內的過水面底部。殘存磚石的邊壁、擺手痕跡,過水面殘存護岸木樁、地釘、底部鋪襯等。殘存局部底層砌磚為南宋磚、黏合劑用石灰等,故當為南宋時期修建。柱坑有南北向兩列,每列各11個。

第八期遺存

僅見於發掘區的東側,往西已蕩然無存。

本期為南宋時期的補築夯土牆體,疊壓第七期遺存的西部。從宋寶祐城遺址北部僅此一個水口的情況來看,推測本期可能繼續沿用水關,水關的毀棄或與明嘉靖年間修築明新城有關。

【更多】

木構水涵洞或與楚廣陵城修築相關

目前已經填埋保護

讓考古人員驚喜的是,此次清理出的這處木構水涵洞保存得非常好,在全國都非常罕見。很多專家看了遺址後推測,這處木構水涵洞時代應為戰國。

考古專家告訴記者,水涵洞的平面形狀呈南北向,方向8度,長約28米、北端口部寬約2.5米,口部或有可開閉的木構設施。營造順序是:先挖出基槽,然後在基槽內用榫卯結構的枋木和木板構架出梯形的涵洞,再在木構涵洞和基槽之間的空隙內填土或夯築。涵洞底寬2.4米、頂寬2.2米、高0.5米。涵洞兩側有戰國時期的夯土牆體,加之其被不早於漢代的夯土打破或疊壓,結合已有發掘研究資料,判斷其始建年代或在戰國時期,使用下限當在西漢初期。

《史記·六國表》中,有楚懷王熊槐十年(公元前319年)“城廣陵”的記載;《水經注》中就“自廣陵城東南築邗城”的注釋說明,楚廣陵城是就邗城故址增修而成,增築部分當在邗城的西北。在這一處遺址發現的第一期遺存的木構水涵洞和夯土牆體,或與戰國楚廣陵城的修築相關。

【追問】

如今,新發現的水涵洞重見天日,遺址怎麼保護呢?考古專家坦言,以防這一重要遺址不能適應如今的溫濕度環境,考古發掘期間,他們就采用多層塑料薄膜罩在遺址上;隨著考古工作的基本結束,考古人員也已經將其填埋保護,以防這一重要發現受到外部環境和人為的破壞。

【追問】

如今,新發現的水涵洞重見天日,遺址怎麼保護呢?考古專家坦言,為防止這一重要遺址不能適應如今的溫濕度環境,考古發掘期間,他們采用多層塑料薄膜罩在遺址上;隨著考古工作的基本結束,考古人員也已經將其填埋保護,以防這一重要發現受到外部環境和人為的破壞。