考古揭秘川滇2000歲古道 與秦長城一樣老

日期:2016/12/15 15:11:17 編輯:古代建築“五尺道”將入駐中國古代博物館,宜賓將投資打造新景點

由四川省文物考古研究院院長高大倫教授、國家博物館考古部主任楊林研究員、陝西省文物考古研究院研究員焦南峰、南京師范大學教授湯惠生等10余名專家組成的考古探險隊伍,本月12日從宜賓出發,對起於宜賓止於雲南曲靖、翻越崇山峻嶺的歷史古道——“五尺道”進行考古探險考察。

昨日,記者從宜賓市召開的“五尺道”考古探險會上獲悉,目前已發現大量的“五尺道”古跡和眾多文物,揭開了“五尺道”究竟是地域名稱還是古道的千古之謎——“五尺道”距今已有2000多年歷史,和萬裡長城一樣古老。

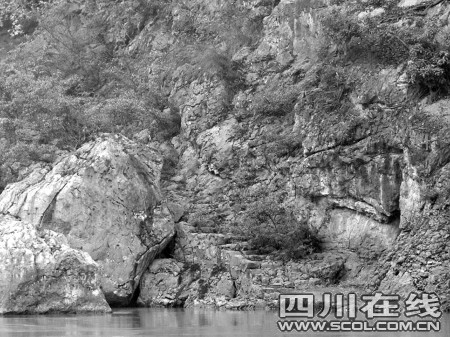

五尺道上的鹽津古渡

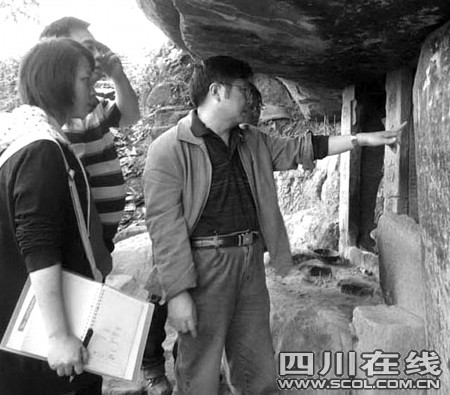

專家在懸崖峭壁上考察

考古專家翻山越嶺考察五尺道

宜賓歷來為川滇重要的交通要道和物資集散地。

去年5月初,高大倫等一行4人前往宜賓縣橫江鎮,考察當地僅存的一段長約350米的文物古跡“五尺道”,為其申報國家級文物保護單位創造條件。

想不到這一考察活動經過本報報道後,竟然被選進了2009年普通高校招生全國統一考試(四川卷)文科綜合能力測試題。

“此次組織眾多專家對‘五尺道’進行考古探險,還是第一次。”高大倫說,由於歷史上曾經有川南道、川東道等,把一些城市和地域名稱、行政區劃等稱為“道”,宜賓歷史上就曾經叫“僰道”。

“五尺道”究竟是行政區劃還是千年古道?

為揭開古道之謎,從4月12日起,專家們分別前往宜賓縣、高縣、筠連、雲南鹽津、大關、昭通、曲靖等進行考察。

從沿途發現的古代酒杯、道路上撿到的古代錢幣,宜賓縣橫江鎮外的古道、筠連縣巡司古鎮的關樓,雲南鹽津的古棧道等,了解到古人采用堆積薪柴、縱火燒石,炙熱後再澆以冷水的辦法,使巖石熱脹冷縮出現裂紋,再以錘錾等工具,開拓而上,開山鑿崖,修築了連接川滇道路的艱辛。

由於該路面寬僅五尺,故稱為“五尺道”。

專家揭秘是道路而不是行政區劃

談到此次重大考古探險,陝西省文物考古研究院研究員焦南峰稱,“秦修‘五尺道’說法由來已久”,通過考察,“五尺道”應是一條道路而不是行政區劃。

其理由是,沿途發現這條線路前後貫通,遺跡眾多。且符合古代山區道路設計選線。

該道路基本沿南廣河、關河、朱堤江等河谷修建,一些古道遺跡留存山腰,上面是懸崖,下面是河谷,是古人趨易避難,修建的連接川滇通道。

加之秦代沒有設行政區劃為“道”的歷史記載,而考察中發現的許多道路題刻等又早於唐代。

可以說,“五尺道”是中國古代山區道路工程量最大的一條道路,

距今已有2000多年歷史,是與秦長城、阿房宮、始皇陵、靈渠、直道、馳道並列的秦朝“七大工程”。

政府規劃打造黃金旅游線上新景觀

由於該古道全長1000多公裡,大都建在崇山峻嶺之中、懸崖峭壁之上。

此次考古探險,專家們歷盡艱辛,深入到千年古道的每一個現場,通過考古探險和掌握大量材料,還原了歷史真相。

國家博物館考古部主任楊林研究員說,中國古代博物館即將開館,屆時在該館內,將會有“五尺道”的文物和資料展出。

宜賓市委書記楊冬生聽了專家們的考古探險介紹後,當即指示,要對沿途的文物古跡等進行保護。

楊冬生認為,專家們揭開了2000多年前連接川滇的古道之謎,對宜賓旅游發展大有促進。

由於“五尺道”和萬裡長城一樣古老,下一步當地將對此進行保護開發,打造川滇黃金旅游線上的新景點,吸引更多的游人前來旅游觀光。

文/圖記者田富友羅暄