重慶發現三處文物 包括舊時碉樓、崖居等(組圖)

日期:2016/12/15 15:11:02 編輯:古代建築

碉樓

松堡美國教會學校舊址

崖居

12月17日,記者在沙坪壩區文管所工作人員的指引下,先後前往青木關和井口地區,實地探訪沙區新近發現的三處歷史文物。記者蜿蜒曲行來到碉樓、崖居以及民國時期的教會學校面前時,感到這裡仿佛是一個隱藏著的沙坪壩,塵封不動歷史文物在默默地記錄著沙坪壩歷史的變遷。

鶴立在村落的碉樓

走進青木關鎮關口村,只要用心發現就會很容易注意到一個有別於附近村社的獨特建築,當地人稱為長五間碉樓。

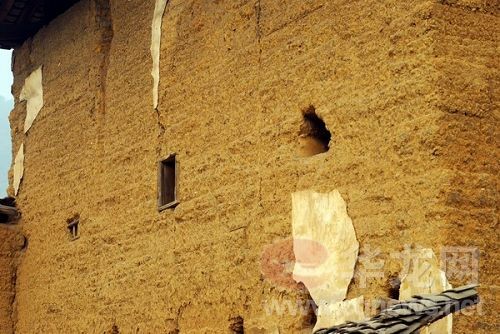

據介紹,五間碉樓位於沙區青木關鎮關口村長五間社長五間。整個碉樓坐南朝北,三層,占地54平方米,建築面積162平方米,為主樓加左右附樓樣式。牆體則采用夯土牆,夯土牆體厚度達43厘米,記者看到牆體外面原敷有的白灰已大部分脫落。樓頂為木質穿斗式構建,主樓歇山頂,東北附樓為懸山頂,西南附樓為單面坡頂。記者發現,碉樓正門開在一層北側正中,每層樓間有木質樓梯相連,碉樓每層皆開有數量不等的瞭望窗與射擊孔,而主樓屋頂主檩上,墨書有兩列文字:“中華民國十三花月初五土匠鐘興順吉立”,“中華民國十二年葭月初七日黃萬盛修造木匠黃興太”。

區文管所工作人員說,民國時期當地土匪強盜猖獗,主人為保衛自己的家園故而興建了這座帶有防御性質的民居。該工作人員表示,長五間碉樓保存較好,建築形制獨特,為沙區所少有,為研究民國時期民居建築的發展提供了重要的實物資料。

崖壁上的“家”

誰會把家安在崖壁上?崖壁裡的生活會是什麼樣子?帶著不少疑問與好奇,記者來到了位於青木關鎮青木湖村穿眼洞社周家院子後側的天然崖壁上的穿眼洞崖居。

記者看到,崖居分上下兩層,室內面積約60平方米。入口則設在二層,門道頂部和左右兩側有若干小方洞,文管所工作人員說小方洞應為房門安放的遺跡。該崖居有左右並列的居室兩間,靠右一間後側連通另一間居室,室內高2.1米,居室間有門相連通。入口右側有一石質灶台,灶台有煙道連接。一層位於二層東北側,室內空間高約5米,兩層間並無階梯相通,從二層面向一層開鑿的數個瞭望孔分析,一層應是類似甕城的具有防御性質的設施。

區文管所工作人員告訴記者,穿眼洞崖居與附近發現的類似建築具有諸多的相似之處,比如設有灶台,開鑿有瞭望孔,崖居入口小而隱蔽等。崖居內沒有明確的表明其用途及明確紀年文字,但從其建築形制,並結合附近地區發現的類似建築分析,穿眼洞崖居是一處清代開鑿的,具有明顯軍事防御性的居住性建築。穿眼洞崖居形制獨特,規模較大,對於研究清代該地區社會經濟的發展及防御性居住建築形制的演變具有重要的參考價值。

藏著的折衷主義建築

對建築有所了解的人對於折衷主義建築風格並不陌生,地處我區山洞地區的林園美齡樓等歷史文物均屬於這類建築風格。而位於井口鎮松堡社區,重慶地質儀器廠區內的松堡美國教會學校舊址一直卻是養在深閨人未識。

在現在的地質儀器廠職工宿捨區,記者看到松堡現存磚木結構建築7棟,皆為折衷主義風格,現在保存的房屋為原教會學校的學生宿捨,教師住宅等建築。據悉,上個世紀30年代,美國基督教傳教士溯嘉陵江而上,見此樹木茂盛,環境優美,便決定在此買地教會學校,該學校最多時有學生200-300人,所招生學生多為當地窮苦居民。1945年重慶解放,教會學校隨之裁撤。區文管所工作人員說,松堡美國教會學校舊址保存較為完好,是民國時期基督教會教育在中國發展的難得例證,其對於研究基督教在中國的傳播,及對近代社會的影響具有重要的參考價值。

記者在采訪過程中,有廠區內老職工回憶,2006年,曾居住於此棟住宅的美方教師,曾攜家眷回松堡故地重游,此人20世紀70-80年代曾任美國哈佛大學校長。

據悉,2007年10月沙區啟動第三次全國文物普查工作以來,投入40萬專項經費用於普查,截止日前已完成轄區內所有街鎮的田野調查工作,登記新發現近現代重要史跡及代表性建築121處,古墓葬99處,古建築68處,古遺址11處,石窟寺及石刻40處,數量在全市主城各區位居前列。