山東發現商晚期制鹽遺址 或將改變中國鹽史(圖)

日期:2016/12/15 15:07:48 編輯:古代建築

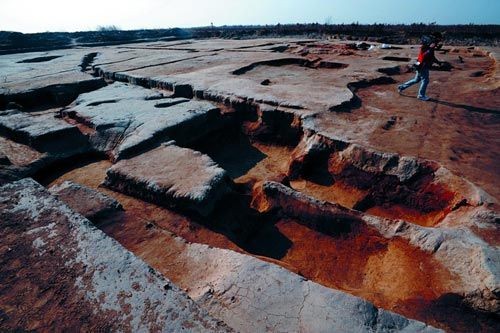

附近的考古現場

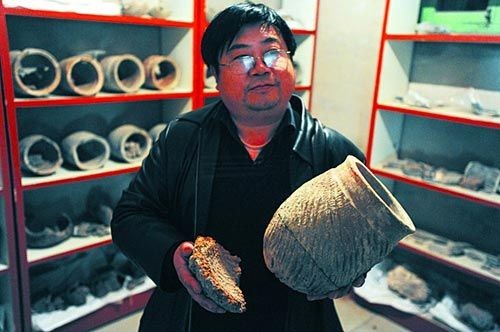

專家查看出土的器皿

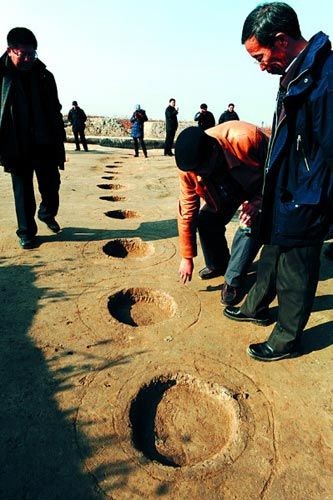

專家在仔細觀察類似柱洞的遺址

盔形器上附著紅燒泥塊 攝影 郭建正

山東壽光雙王城水庫鹽業遺址考古發掘取得突破性進展。12月11日,由山東省文物局組織的山東壽光雙王城水庫鹽業考古發掘成果論證暨新聞發布會在壽光舉行,與會專家認為,此次發掘發現商代晚期的遺存,說明該地區至少在商代就是重要的制鹽地點,同時專家稱在這麼大范圍內發現如此密集的與制鹽有關的古代遺址,在我國考古史上尚屬首次。

壽光雙王城水庫,位於壽光市區以北35公裡。自2003年夏發現制鹽遺址後,北京大學考古文博學院、山東省文物考古研究所、壽光市博物館考古專家曾連續多次對雙王城鹽業遺址群的規模、分布范圍、遺址數量及時代進行徒步考察。

為做好南水北調工程山東段的文物保護工作,從2008年4月開始,山東省文物考古研究所、北京大學考古文博學院聯合對雙王城水庫工程范圍內的遺址進行有計劃的發掘,發掘面積近4000平方米,發現多處比較完整的商周時期與制鹽有關的重要遺跡。為明確這些遺跡的性質及意義,12月11日,山東省文物局邀請中國社會科學院考古研究所、北京大學考古文博學院及山東省文博界部分專家到壽光雙王城鹽業考古工地進行了考察,並召開了論證會。

經反復討論、論證,與會專家達成了一致意見,認為在山東壽光雙王城水庫周圍 30平方公裡范圍內發現的 80余處文物點出土的遺物絕大部分為盔形陶器,時代大多為商周時期,這些文物點是與古代鹽業有關的,在這麼大范圍內發現如此密集的與制鹽有關的古代遺址,在我國考古史上尚屬首次。同時雙王城遺址發掘發現了商代晚期遺存,說明該地區至少在商代就是重要的制鹽地點,這為研究中國古代制鹽業提供了非常重要的資料。此外,此次考古發掘揭露了比較完整的鹽業作坊遺跡,獲得非常重要的發現,取得了突破性的進展。

-遺跡現場

這些發現,將改寫中國鹽業歷史

12月11日,記者跟隨山東省文物局組織的專家組來到山東壽光雙王城遺址,發現考古人員正在進行發掘整理,從現場清理的情況可以看到大量古代制鹽的遺跡,包括保留完整的制鹽作坊、蒸發池、鹽井、盔形器等。“雙王城水庫鹽業遺址群的發現可以說是抓住了中國鹽業生產的‘牛鼻子’,只要深入研究,相信中國鹽業史這只大牛一定會顯現本來面貌的。”山東省文物考古研究所原所長、研究員張學海表示。

鹽業遺址群面積全國最大

據了解,從今年4月開始,北京大學考古文博學院、山東省考古研究所、壽光市博物館的考古專家再次聯合,對南水北調工程雙王城水庫范圍內及周邊地區古遺址和文物分布情況進行了深入的調查、研究,本次調查是繼2003年遺址發現以來的第7次正式調查。這次調查又新發現遺址30余處,截至目前,雙王城水庫30平方公裡的遺址面積上已發現鹽業遺址87處。

北京大學教授、鹽業問題專家李水城告訴記者,雙王城水庫制鹽遺址群面積之廣、規模之大、數量之多、分布之密集、保存之完好,在全國非常罕見。“可以說,這是目前國內發現的商周時期最大的制鹽遺址,並且與當時的政治、經濟發展狀況有著密切的聯系。”

是國內發現最早的海鹽制造遺址

“這是個很重要的發現。”國家文物局考古專家組專家、中國社會科學院考古研究所研究員徐光冀表示,“整個制鹽歷史過去做的很少,這一片是用海水來制鹽,並且從商代就開始了,從考古史上來講絕對很重要。”據徐光冀介紹,目前在這個遺址群上出土的一處遺跡可以確定為制鹽作坊,從中可以看到制鹵、煮鹽的生產過程,“這是迄今國內發現最早的用海水制鹽的制鹽作坊。”

制鹽作坊完整有序

在已經出土的制鹽作坊處我們看到,在坑井南北兩側,有兩條水溝分別流向坑池,目前已清理出不同時期的坑池約10個,深約 50厘米。據分析,此坑分沉澱池和蒸發池兩種。沉澱池主要作用為淨化鹵水,蒸發池主要作用為提高鹵水濃度。沉澱池、蒸發池均為目前國內首次發現。沉澱池、蒸發池的出現,說明在商代人們已經了解了渤海南岸地區春夏之交降水量少、干燥多風、蒸發量大的特點,充分利用日曬、風力等自然力來提高鹵水的鹽度,這是後來曬鹽工藝的雛形。

遺址上還發現了巨型鹽灶等,位於南北坑池群的中部。考古人員認為,規模巨大的制鹽設施,如鹽井、鹽池群、鹽灶的發現,再加上在雙王城一帶所發現的多處規模大、分布密集的商周鹽業遺址群,說明商周時期這裡的制鹽工業已存在統一的組織和管理,是國家控制下的鹽業生產(官產)基地。這也是中國古代鹽業官營制度的雛形,比文獻記錄的東周時期齊國鹽業官營制度早數百年。

盔形器數量繁多且獨特

據了解,在雙王城水庫鹽業遺址出土最多的一種器具是“盔形器”。“隨著世界對鹽業考古的重視,專家們也對盔形器進行了研究,在用途上推斷與古代制鹽有關。”山東省文物考古研究所副所長王守功表示。有關資料表明,往往需要打碎制鹽工具來取出堅硬的鹽餅,在雙王城遺址考古現場也發現了陶片集中的灰坑,或許能印證這種說法。不過由於目前還缺乏考古依據,因此這種盔形器是否需要“破罐取鹽”還需進一步考證,但可以肯定的是雙王城水庫鹽業遺址出土的盔形器是一種制鹽工具。

-保護舉措

山東將建立鹽業博物館

記者從 12月11日召開的山東壽光雙王城水庫鹽業考古發掘成果論證暨新聞發布會上獲悉,山東省博物館新館落成之後,裡面將會設立一個中國古代的鹽業博物館。

據了解,為做好雙王城水庫周圍鹽業遺址群的保護工作,山東省文化廳委派業務單位制定了詳細的保護方案,山東省南水北調工程建設管理局也根據文物分布情況,對庫區進行了調整,將水庫原設計面積由17平方公裡調整為12平方公裡,影響到的遺址由30處減少到12處。但保護工作和舉措並不只限於此。

在12月11日召開的山東壽光雙王城水庫鹽業考古發掘成果論證暨新聞發布會上,山東省文化廳副廳長謝治秀表示,雙王城鹽業考古發現是一次重大的發現,也是一次完整的體現古代制鹽業的遺址。“我們將會建議南水北調工程再進行修改,確實繞不開的,就采取易地保護。山東省博物館落成之後,新館裡面將有一個中國古代的鹽業博物館,來充分地展示這次考古發現。”

-遺留問題

雙王城鹽業遺址考古價值空前

四大問題亟待解決

盡管山東壽光雙王城水庫鹽業遺址的發掘成果和考古地位得到了與會專家的一致認可,但是部分專家在查看、研究過發掘現場和出土器物之後,也提出了一些需要論證和亟待解決的問題。

問題一:“柱洞”是干什麼用的?

在制鹽作坊遺址發掘現場,圍繞著鹽灶考古專家清理出了兩排“柱洞”,每個“柱洞”直徑二三十厘米、高二三十厘米,對此,部分考古工作人員認為,這是搭建工棚的柱洞。但是也有部分專家提出了他們的疑問。

問題二:制鹽流程是怎麼樣的?

山東省文物考古研究所原所長、研究員張學海提出:“雖然我們出土了很多器物,也出土了一些制鹽作坊遺跡,但是這個制鹽的流程到底是怎麼回事啊?第一步、第二步、第三步……都分別是哪些?現在我們還講不出來,這方面也還存有很多未知數。”

問題三:為什麼要煮鹽?

“有了大規模的蒸發池,效率比煮鹽高多了,為什麼不用蒸發池直接取鹽呢?”山東省文物局副局長、研究員王永波指出,“如果是煮鹽的話,就那麼幾個小鹽灶,效率是極其低的。從遺跡來看,當時的設施不具備大規模煮鹽的條件。可能從事的是鹽化工制造。”

問題四:生產出來的是食用鹽嗎?

同時,針對鹽的用途,山東省文物局副局長、研究員王永波還談道:“海水的主要成分除了氯化鈉之外,還有氯化鎂,通過結晶制造出來的鹽如果不經過特殊處理,裡面既含有氯化鈉,也含有氯化鎂,這樣制造出來的鹽是苦的。所以我認為,這個地方制鹽,但制的是不是食用鹽就不一定了。”