河南商丘包公祠

日期:2016/12/14 13:06:45 編輯:古代建築有哪些

包公祠大門

包公祠全名“包公孝肅祠”,位於合肥市環城南路東段,是包河公園的主體古建築群。這裡曾是包拯小時候讀書的地方。明弘治元年(1488年),廬州知府宋鑒在此建包公書院,後改名為包公祠。包公名拯(999—1062),宋廬州合肥人,字希仁,御授龍圖閣直學士,死後谥號“孝肅”。

《鍘美案》、《下陳州》等戲劇家喻戶曉,婦孺皆知,使包公的形象深入人心,北宋一代廉吏包拯以“一身正氣、兩袖清風、鐵面無私、執法如山”的形象在民間廣為流傳。包拯被藝術化後,成了歷史上清官的理想化身。旅游到包拯的故鄉安徽合肥,當然不能不看包公祠。

來到包河畔,見一座三面臨水的小島上,綠樹掩映中隱顯一座白牆青瓦、素樸典雅的古典建築,這就是包公祠。正門的門樓並不顯赫,青磚黑瓦,飛檐翹角,平淡而樸實。門楣上“包孝肅公祠”5個金字耀人眼目。“孝肅”二字據說是宋仁宗賜給包公的谥號。包公是個孝子,父母身體欠安時,他端水送藥,極盡孝道,曾一度棄官不做侍奉雙親。仁宗皇帝感其事,谥號“孝肅”。

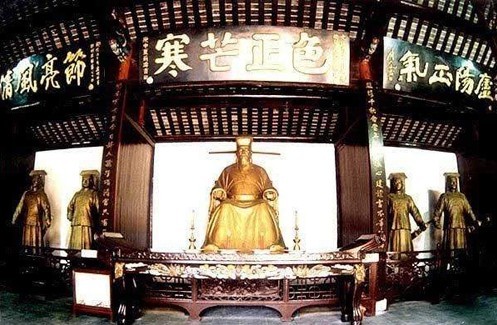

走進這個封閉式的三合院,主建築包公享堂便矗立於面前。走進享堂,迎面端坐著包拯的塑像,姿態端莊,面目嚴肅,再現著包拯公平無私、剛直不阿的清官風貌,讓人肅然起敬;塑像身後上方高懸的“色正芒寒”更彰顯了包拯的性格與作風。

轉眼看見壁嵌的黑石包公刻像,威嚴不阿,表現了“鐵面無私”的黑臉包公的凜然正氣。這使我想起40年前的一樁往事。“文革”初始,全國掀起了批判歷史上清官的高潮,省委領導指示組成兩個包公調查組,一組奔陳留調查包公“下陳州”的真偽,一組奔合肥盤包公的家底,看他到底是清官還是壓搾人民的封建地主階級的代表,我便是赴合肥一組的成員。到安徽省文化廳,聽說包公有一幅遺像,歷代顯貴到合肥來都要瞻仰,如段祺瑞、蔣介石便是如此,看後總要給保管者不菲的賞賜。這張畫像當時被一個“地主婆”保存著,可那“地主婆”死活不承認,挨了不知多少次批斗也不肯拿出來。我們決意要看看這張像,組長說我熟悉農民,便讓我出面與“地主婆”交涉,我們一路詢問,到了那個“地主婆”家裡。沒想到她還真被我的甜言蜜語說服了,說在屋檐塹裡放著,讓我上去拿。我拿出來後展現在大家面前。畫像與傳說中的包公大相徑庭,包公紅袍玉帶,正襟危坐,面目嚴肅中透著慈善;面色同常人,並非膚黑似碳,前額也沒有月牙。“地主婆”是一個善眉善目的老大娘。她說,其實這張像已非當時畫像者的丹青了,以前曾送到上海裱糊,裱糊匠見其珍貴,偷偷將紙分為兩張,將那張真墨像藏匿,將這張留有真墨影子的,照真墨描繪成和真墨像一模一樣,裱好給了他們。那張真墨像現在北京博物館裡。我們仔細端詳之後,我將像上的草體題字抄錄下來,又小心地卷好,為她放回了原處。眼前的石刻像倒沒有那張畫像逼真!

推薦閱讀:

臨賀古民居綜述

雲南巍山東蓮花村

從徽雕看徽文化的斂與放

雲南白漢洛天主洛教堂

包公享堂

包公像左邊木台上擺放著三口銅鍘:龍頭鍘、虎頭鍘、狗頭鍘。據傳,龍頭鍘是處死犯罪的皇親國戚用的,虎頭鍘是送犯罪的文武官吏上西天的,而狗頭鍘則是鍘犯罪的平民百姓的。1973年4月,從合肥市東郊大興集包拯墓中清理出一塊“宋樞密副使贈禮部尚書孝肅包公墓銘”刻石,上面就記述了包拯好幾件鐵面無私、剛直不阿的實事。其中有這樣兩件:包拯在任其家鄉廬州知府時,當時他的一位親戚犯了法,被人告到府裡,包拯依法處治,打他一頓大板;張堯佐是仁宗的寵妃張貴妃的叔父,無德無能,仁宗卻一次授予他4個軍政要職。針對仁宗皇帝的任人唯親,包拯上了一篇《請絕內降》的奏疏,以後又接連上奏疏數道,闡述“大恩不可以頻假,群心不可以因違”的道理。由於他的力谏,終於使仁宗“感其忠懇”,不得不削去張堯佐的兩個要職。包拯之後的官吏也有把包拯當成偶像者,請看抱柱上的那副對聯:“凡吾輩做官,須帶幾分骨氣;谒先生遺像,如親三代典型。”大意是說,凡做官的人當如包公一樣,須有骨氣,不要做那種卑躬屈膝、阿谀奉承的小人。看了真讓人想為他們鼓掌。

出了包公享堂,見東面有一六角“龍井亭”聳立。我想起了40年前見過的那眼“包公井”。進亭一看,亭內確有一眼古井,號曰“廉泉”。這不正是當時所見的“包公井”嗎?那時聽人介紹,此井是包公在此求學時的吃水井,怎麼現在改名了呢?舉目一看,亭欄畫棟頂端雕有浮龍,導游說,天亮時龍影映人井底,隨井水晃動,如龍飛舞,所以稱“龍井”。之所以又叫“廉井”,是因為包公為官清廉。“廉井”又稱“廉泉”,據說神奇極了,其水廉者喝了安然無恙,貪者喝了必頭疼不已。當年有一太守不信,一次到此,見許多人都喝了,他也喝了幾口,結果別人都稱甘甜,平安無事,他卻頭疼起來。有關部門一查,此太守果真是貪官。大家聽了都笑起來:如果真的這樣靈驗,現在的反貪部門查腐敗案真是容易多了!這傳說只不過反映了人們的美好願望,給貪官們以震懾罷了。

祠邊即是包河。之所以名為“包河”,有一段故事。當年仁宗皇帝封包公為龍圖閣大學士,並將半個廬州城賞賜給他,包公卻說:“臣為官是為國家和黎民百姓,不是為了封賞,我不要。”仁宗暗暗稱贊,便說:“那就把包家門前那段人工河賞賜給你吧!”包公想:河不比田地,不好賣,富不了人,也窮不了人,就“謝主隆恩”了。人們都說,世上的藕,絲非常多,因而有“藕斷絲連”的成語,可是包河裡的藕卻沒有絲,因為包公無“私”。還說因為包公是清官,包河裡的魚,脊都是青的。可見歷代人們是多麼贊賞清官!

與包公祠緊連的是包河南岸林區的包孝肅公墓園。園內遷安了包拯及其夫人、子孫的遺骨。包公曾言:“後世子孫仕宦有犯贓者,不得放歸本家,死不得葬大茔中。不從吾志,非吾子孫也。”“不肖子孫,不得入墓”的傳說便由此而來。園內安葬的都是包公及其清廉的後代,貪贓的包公的侄子包勉死後是沒有資格入此茔的。墓園主要由主墓區、附墓區組成。主墓呈“覆斗型”,墓室內安放有包拯墓志銘和2米多長的金絲楠木棺,棺內安放的是包拯的遺骨。北側是附墓區,有包拯夫人董氏及其子、媳等墓5座,整個墓園莊重肅穆。

包公雖已作古,但關於他的傳說和與他有關的史書、戲劇、小說等,卻形成了一種清官文化,教育和影響著後來人,是一筆珍貴的精神財富。他仍然活在人們的心間。

推薦閱讀:

臨賀古民居綜述

雲南巍山東蓮花村

從徽雕看徽文化的斂與放

雲南白漢洛天主洛教堂

- 上一頁:西藏最古老的古堡群——秀巴古堡

- 下一頁:重慶三峽文物園