沙漠驚現4平米袖珍佛寺

日期:2016/12/14 13:10:35 編輯:古代建築有哪些

沙漠驚現4平米袖珍佛寺

筆者慕名來到新疆塔克拉瑪干沙漠南緣的策勒縣達瑪溝佛教文化遺址博物館,探訪目前世界上最小的古佛寺——托普魯克墩小佛寺。這個僅有4平方米的“袖珍佛寺”堪稱舉世罕見,不僅小得出奇,其保存之完整、壁畫之優美、雕塑之精湛、佛堂之典雅,亦達到了令人歎為觀止的境界,被國家文物局列為2002年中國重要考古發現之一。

胡楊樹“護佑”了托普魯克墩小佛寺

筆者趕到新疆策勒縣達瑪溝佛教文化遺址博物館時,已經到了下班時間,博物館大門剛剛落鎖。得知筆者不遠千裡而來,一位值班的維吾爾族工作人員熱情地打開博物館大門,邀請筆者進入參觀。

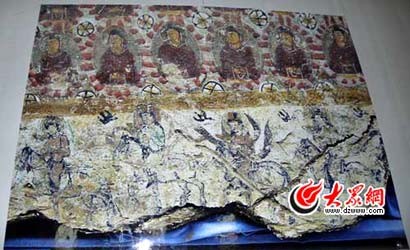

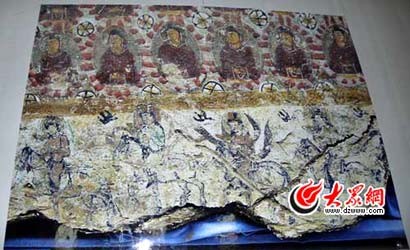

初見小佛寺的真容時,很難把它與傳統“寺廟”聯系起來:小佛寺面積僅4平方米,坐北朝南,當中有一尊泥塑蓮花座佛像,身著赭紅袈裟,頭部和雙手殘缺,小佛寺四壁繪有精美壁畫。博物館工作人員詳細地講解著小佛寺的歷史及發掘過程。隨著他的娓娓道來,筆者的思緒仿佛回到了1500多年前。

大約在1500多年前(公元6世紀左右),塔克拉瑪干沙漠南緣、西域三十六國之一的於阗國興盛一時。因國王尉遲家族虔誠信仰佛教並極力弘揚,於阗境內佛院林立,僧眾雲集。當時,托普魯克墩小佛寺所在地一帶就叫達瑪溝。經考古專家考證,“達瑪”是梵語和古於阗語的結合,是“tarma(佛法)的音變,准確的翻譯應是“達摩”,即“佛法匯聚”之地。達瑪溝的老百姓天天禮佛,日日誦經。托普魯克墩小佛寺就是一戶家境殷實的人家修建專門用來供奉佛祖的。主人在建造這個小佛堂時,在旁邊栽下了一棵胡楊。歲月流轉,禮佛之人子孫相傳,而胡楊也枝繁葉茂,為小佛寺遮風擋雨,護佑著虔誠的佛教徒。

滄海桑田。在風沙中,古絲綢之路南道上曾興起了孕育繁榮璀璨文化的樓蘭、米蘭、尼雅、丹丹烏裡克……又一個個淹沒在風沙中。不知何年何月,達瑪溝亦人去城空,包括托普魯克墩小佛寺在內的眾多佛堂、寺廟孤獨地迎送著日出日落,承受著風沙侵蝕。有一天,小佛寺旁的胡楊倒了,風沙裹挾著落葉,漸漸地在枯倒的樹邊堆積起來,直至完全將小佛寺藏匿,成為一個沙包。

從8世紀中葉開始,喀喇汗王朝對於阗王國展開了曠日持久的宗教戰爭。在近一個世紀的時間裡,塔裡木盆地西部至南部地區,成了刀光劍影、硝煙彌漫的戰場。加上19世紀末至20世紀初,紛至沓來的殖民主義探險家的殘酷劫掠與掃蕩,於阗王國的地面上已經找不到一座完整的佛教建築的蹤影。應該感謝胡楊拱起的沙包,它完整地保存了托普魯克墩小佛寺。沙包東西長40米,南北寬20米,最厚的流沙覆蓋深達3.3米。

小佛寺為研究古代西域佛教藝術提供了第一手材料

達瑪溝托普魯克墩小佛寺遺址的發現過程頗為神奇。2000年3月,當地一個年輕的牧羊人在達瑪溝長滿紅柳、駱駝刺的巨大沙堆包上挖取紅柳根,不經意間發現一尊殘佛像上部。據說由於期望獲得值錢的財物,牧羊人和另外幾個年輕人在此挖了一天,僅發現佛寺殘垣和一尊泥塑坐佛像,沒有他們期望中的金銀財物。失望之中,其中一人猛踢佛像腿部一腳。第二天,對佛像動粗之人騎摩托車時不慎摔傷大腿,佛像顯靈說遂流傳開來,達瑪溝鄉政府向上級文化部門作了報告。

很快,消息傳到了北京,於是這個驚天發現成為2002年中國重要考古十大發現之一。2002年5到6月,中國社科院考古所新疆考古隊搶救發掘了這處佛教遺址,並命名為“達瑪溝1號佛寺”。

據博物館工作人員介紹,考古專家考證認為,托普魯克墩小佛寺雖小,卻是建築、雕塑、繪畫三者完美的結合,可謂集宗教美學、文化真谛和藝術魅力於一體,既表現了犍陀羅藝術的浪漫與灑脫,又包含了東方式寫意的高雅與寧靜,似乎還隱藏著藏傳佛教的神秘與隱喻。

2002年,中國社科院考古所新疆考古隊認定:“這個從南北朝就一直有人維護使用的小佛寺,建築保存完整、壁畫保存面積大、壁畫及佛像保存狀況好,為研究古代西域、古代於阗佛教藝術提供了第一手材料,對研究古代新疆南部和田地區佛教、佛教文化和壁畫向河西走廊、中原、西藏等地的傳播和發展具有十分重要的意義。”

據歷史記載,大約在距今2000多年前(西漢時期),尉遲家族在西域南道建立於阗國。約在1500多年前(公元6世紀左右),因尉遲家族虔誠信仰佛教並極力弘揚,在於阗境內大力修建佛院,裝銮佛像,彩繪壁畫,佛教在於阗取得至高無上的地位,於阗也成為佛教的聖地。歷史上,無論是晉代高僧法顯的《佛國記》,還是唐代玄奘名揚天下的《大唐西域記》,以及藏文本的《於阗授國記》,都對於阗佛國大書特書。

《大唐西域記》中有於阗王崇拜鼠王的記載,這在小佛寺中一幅千手觀音壁畫殘片中的一只老鼠形象上得到了印證。還有一塊壁畫上繪有向日葵,史載向日葵在明朝才引入我國,這朵比最早記載還早近千年的“向日葵”可謂是“中國第一朵向日葵”了。

筆者在策勒縣達瑪溝佛教文化遺址博物館內見到了小佛寺的“守護神”——胡楊,正是由於這棵倒掉的胡楊,小佛寺才未被沙丘壓垮。

筆者在這裡還聽到一個故事:2006年,策勒縣一位縣領導前往小佛寺參觀,其司機在小佛寺周圍百米左右的一個小沙包上踢沙閒玩,不料一腳踢出一件形似男根的奇怪木雕,這引起了當地文物部門的注意。於是,2號佛寺露出了它的尊容。在發掘2號佛寺時,緊挨著它的3號佛寺也被掀開了神秘面紗。在1、2號佛寺相繼出土後,相關專家對小佛寺附近方圓20公裡范圍內進行了一次全方位的地表掃描和地下地磁勘測。結果顯示,在這片戈壁下還有一些地下文化層存在。如今,小佛寺周圍方圓1500畝地被劃為考古保護區。

離開策勒縣達瑪溝佛教文化遺址博物館時,筆者登上博物館旁邊的一個沙堆瞭望台。極目遠望,周邊綿延的沙海中,千百個沙包隆起。在這片荒蕪的戈壁沙漠底下,究竟還埋藏著多少秘密,我們不得而知。歷史的輝煌已然暗淡,但古絲綢之路上東西方文化交融所迸發出的光芒,卻如不熄的薪火,在這茫茫沙海的暗夜裡隱約閃現。