“明城牆之父”朱偰三年遍訪南京古跡 70年前著“訪古指南”《金

日期:2016/12/14 11:53:00 編輯:中國古代建築

“多情最是台城柳,猶自依依戀故人。世值先生誕辰一百又八載,金陵城業已舊貌換新顏,燭光不滅,小橋通衢,先生掛懷的城牆,如今已成為這座城市的驕傲與象征,而先生之精神、學養,亦將法垂後世,共三光而永光。”這是主題南京網站負責人之一觀陽寫下的一段話。話中的先生是有“明城牆之父”稱號的朱偰,如果沒有他,中華門和鬼臉城很可能只是歷史書中空洞的名詞。最近,他的《金陵古跡圖考》也被列入南京傳世名著推薦手冊,正在南京各大書店推薦中。江南時報記者黃勇

從德國留學歸國後便被南京深深吸引

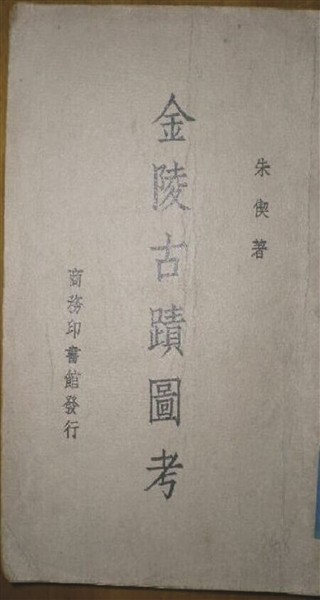

記者昨天看到了一本1936年商務印書館發行的《金陵古跡圖考》。全書共計14章,近20萬字,根據歷代金陵地方志論述了金陵之形勢,對其山川、河流、城池詳加考證,並以歷史史料編出金陵大事年表。從第三章起,分代記述了秦漢以前之遺址、六朝城郭宮阙遺址、園林及宅第等具體古跡。作為南京古跡文物普查的第一人,朱偰首次運用攝影、測量等現代科技手段,全面系統介紹南京的歷史沿革和文物古跡,且糾正了前人沿用舊說的許多錯誤,因此該書的學術價值極高。

1932年,朱偰獲德國柏林大學經濟學哲學博士學位,回國後應聘為中央大學經濟系教授。他一到南京,便被這座城市所吸引:古城牆、明故宮、明孝陵神道,六朝神獸石刻;雞鳴寺鐘聲悠悠,棲霞山秋葉飄零,秦淮河還飄著六朝的胭脂……然而這個年代也是文物遭劫的年代。1930年代初期,國民政府根據《首都計劃》正在大力建設新首都,城市面貌固然日新月異,但地名改名,街道改道。不少文物古跡無人問津,尤其是南京郊外那些神態威猛而富有動感的六朝石刻,湮沒於荒草,或傾圮於池塘之中。痛心不已的朱偰為了給後人留一點記憶,開始有意識、有系統地對南京的地面文物進行實地攝影、測量。期間,朱偰還與其父朱希祖合寫出《六朝陵墓調查報告》等專著,為研究南京歷史文化奠定了基石。

南京大學教授、中國閱讀學研究會會長徐雁尤為推崇朱偰。他認為,《金陵古跡圖考》是一部了解南京城市發展史,尤其是“六朝古都”興廢史的重要讀本。

“朱偰通過比較長安、洛陽、金陵、北京‘四大中國古都’後認為,以‘文學之昌盛,人物之俊彥,山川之靈秀,氣象之宏偉,以及與民族患難相共,休戚相關之密切,尤以金陵為最。’”徐雁說,朱偰在擔任國立中央大學經濟系教授兼國立編譯館編審期間,運用踏勘和調查、測量和攝影等手法,圖文並舉地介紹了南京城郊的山水地理、春秋沿革和人文名勝,對於歷朝城郭形勢、宮阙遺址及名人宅第、家園、祠宇、陵墓、道觀、佛寺等尤多關注。卷末所附《金陵大事年表》,尤便讀者查考。

徐雁希望讀《金陵古跡圖考》的人能“深入體察先生當日恐懼華夏衣冠淪喪、悲憫中華文獻轶棄、憂慮先民文物毀壞的種種苦心”。

用3年時間拍攝2000多張珍貴照片

朱偰自己在《金陵古跡圖考》的“凡例”上說:“著者於民國二十二年至二十四年三年間,旅居金陵,鸠集同好三人,對於金陵史跡,加以實際調查,從事攝影測量。計調查范圍,東至丹陽,西至當塗,南至湖熟,北及浦鎮。”

即便在今天看來,開車從南京到丹陽,都得花上個三四個小時。在交通不便的當時,可想而知朱偰的艱辛。加之朱偰生於浙江,長於北京,因工作僑居是地,能夠腳踏實地地考察、測繪、拍照、寫書,實在難能可貴。

這位精力過人、博學多才的經濟學博士,有計劃地利用假日,背著一架相機,徜徉於南京的山水與歷史之中,對南京周邊殘存的史跡名勝進行了實地調查。舉凡古代城郭宮阙、陵寢墳墓、玄觀梵剎、祠宇橋梁、園林第宅,均在他的考察、測繪范圍之內。

他早出晚歸,在一些偏遠地方甚至還要騎馬,有時還要在當地過夜。有時天氣突變,攝影不成,或時間不夠,測量不完,只得下次再去。

朱偰的日記中記載著這樣的小插曲:有一次在朝天宮拍照,朱偰竟被附近的軍隊醫院扣留,軍方懷疑他有拍攝軍事目標的嫌疑。最後在軍方的監督下,到一家照相館將底片當場沖洗,待確認所攝內容不是軍事目標才讓離去。

付出就有回報,朱偰的小兒子朱元曙告訴記者,朱偰用了3年的業余時間,歷盡艱辛,攝影的照片多達2000多張。其中,精選320幅,另印《金陵古跡名勝影集》問世。兩本書一圖一考,相輔而行。“拍攝用的是有名的德國蔡司鏡頭,相機很好,很多照片的底版如今跟新照片一樣。”不過目前,朱元曙也僅只收藏了100多張照片。

1956年,寫文痛斥拆毀中華門、鬼臉城

解放後,南京市首任市委書記兼市長的劉伯承將軍曾對朱偰說:“昔日在延安讀你書(指《金陵古跡圖考》)時,很想與作者一見。可是那時我在解放區,先生在國民黨統治區。今日書與作者俱在眼前,可謂如願以償。”劉伯承、陳毅兩位將軍還約朱偰,共赴南京周邊的名勝,清涼山、莫愁湖、石頭城、南唐二陵……所有這些重點文物,都被一一編為文物保護單位,豎立標志牌加以保護。

盛名之下,朱偰卻依舊選擇了文物保護這樣一條默默無聞而又充斥艱辛的求索之路;且一走,就是三十余年。

然而文人的力量是單薄的,1955年,朱偰被任命為江蘇省文化局副局長,主管文物保護和博物館等方面的工作。大雨導致南京部分城牆倒塌砸死了一些居民後,1956年,南京市政府開始拆毀明城牆。朱偰趕到現場,痛心疾首,原來,石頭城南北一段是六朝的遺跡,砌城的條石竟被敲碎用於鋪路。在他的制止下,後來鬼臉城和中華門總算保住了。

然而為了籌集救災赈濟款,在“古為今用”的旗號下,政府繼續拆城,一塊城磚賣一毛二分錢。朱偰四處奔走、聯合社會各界共同呼吁,並於1956年9月23日在《新華日報》上發表《南京市城建部門不應該任意拆除城牆》一文,對南京市有關部門提出嚴厲批評:“……對保護國家文物的重要意義認識不足……竟擅自拆除上級指定應該保護部分的城牆……今年5月,先拆除太平門到覆舟山後一段,幾乎長達一裡……實在是不可原諒的一種粗暴行為。”該文先後被《光明日報》、《文化新聞》等報刊轉載,省市電台廣播。朱偰還電告中央文化部,請求制止。

城牆保住了,善舉卻埋下了禍根。第二年,朱偰批評拆城一事,使其被錯劃為“右派分子”。保護城牆有罪,可見城牆是可以拆的,於是,很多人一擁而上,導致不可挽回的後果是跟中華門規模相同的通濟門、太平門、金川門等從南京的地圖上徹底消失了。

後來者們沿著

朱偰的足跡

繼續保護文物

當代藏書家、學者黃裳認為,《金陵古跡圖考》是游歷南京城郊的“訪古指南”。

對南京六朝石刻情有獨鐘的主題南京網的老邵告訴記者,他最近正在研究《建康蘭陵六朝陵墓圖考》。“2006年中華書局將朱偰先生於20世紀30年代中期的三本著作進行了再版,分別是《建康蘭陵六朝陵墓圖考》、《金陵古跡名勝影集》和《金陵古跡圖考》。這三本書也被稱之為‘金陵考古三種’,是南京古跡文化愛好者必備之書。《金陵古跡圖考》更是首本系統研究南京古跡的圖書。”

這三本書,《金陵古跡圖考》偏重於考證,該書是朱偰先生將史料結合自己實地走訪考察,系統地考證了南京秦漢到明清各個時代南京的古跡。而實地考察過程中拍攝的照片,精選了320多張匯集成了《金陵古跡名勝影集》,定格了1930年代初期南京的古跡名勝。另外,朱偰先生還將位於南京、丹陽、句容的105幅六朝陵墓照片匯聚成了《建康蘭陵六朝陵墓圖考》,詳細地考證了南京及周邊的六朝陵墓。觀陽最佩服的是,朱偰記錄、發掘並用生命去堅守中國千年古文明的精髓,用這些民族的靈魂和力量鑄成的藝術品去感召、去呼喚人們心中蘊含的愛國情懷,民族的自豪與自尊。

沿著朱偰的足跡和指引,南京陸陸續續出現了南京城市記憶民間記錄團、城市記錄者方青松、主題南京微學術創作小組、南京市文廣新局的100多位文物志願者保護隊伍、南大學者姚遠……這些後來者們日夜關注、保護著祖先遺存給南京的各種寶貴文物。