【解讀】傳統寺廟有哪些建築

日期:2016/12/14 11:47:29 編輯:中國古代建築多數人進入寺院的心是茫茫然的

逢門便入見佛就拜

卻不明其中道理

本文為你做一個簡單的梳理

▽

寺和廟

首先要明確寺和廟的概念,寺和廟的區別在中國是非常嚴格的,主尊供奉佛菩薩的為寺,主尊供奉鬼神的為廟。

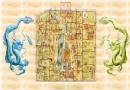

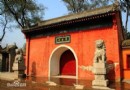

山門

佛寺一般多建於山上,所以寺院的外門叫“山門”,又稱“三門”,一般由並列的三扇門組成。中間一扇大門,兩旁各一扇小門。中門為空門,東門為無相門,西門為無作門。

山門殿

許多寺院將山門建成殿堂式,至少中間那座大門蓋成殿堂式,叫“山門殿”。

鐘樓、鼓樓

進山門後,有鐘、鼓二樓相對。一般凌晨敲鐘,以鼓相對,傍晚擊鼓,以鐘相對。鐘樓懸有洪鐘,有寺院鐘下供奉地藏菩薩,道明為其左脅侍,闵公為其右脅侍。鼓樓置有大鼓,有的寺院供奉有伽藍神關羽,關平為其左脅侍,周倉為其右脅侍。

天王殿

較大的佛寺都有天王殿。進山門之後,兩旁的鐘樓、鼓樓和中間的天王殿構成寺廟的第一重院落。天王殿有三個重要元素:彌勒佛、四大天王、韋馱菩薩。

大雄寶殿

在佛教寺院中,大雄寶殿就是正殿,也有稱為大殿的。大雄寶殿是整座寺院的核心建築,也是僧眾朝暮集中修持的地方。大雄寶殿前大院正中擺放著一個大寶鼎,通常刻有該寺寺名。其北則擺放有燃香供佛的大香爐。殿前各有旗桿一對,旗桿頂部各有一個幡斗,有的還設一對雕龍柱或一對玲珑塔。殿內佛像前張掛著許多經幡、歡門及各種法器,使大雄寶殿顯得莊嚴肅穆,令人肅然起敬。

大雄寶殿中供奉本師釋迦牟尼佛的佛像。“大雄”是佛的德號。“大”者,是包含萬有的意思;“雄”者,是懾服群魔的意思。因為釋迦牟尼佛具足圓覺智慧,能雄鎮大千世界,因此佛弟子尊稱他為“大雄”。寶殿的“寶”,是指佛法僧三寶。

一般殿堂為三開間,大雄寶殿則為九五開間,象征如同帝王的“九五之尊”。供奉佛祖釋迦牟尼,有一、三、五、七尊不同。

東西配殿

規模較大的佛寺在大雄寶殿兩旁還有東西配殿。

東為伽(qié)藍殿,供像三尊:波斯匿王(中)、柢陀太子(左)、給孤獨長者(右)。

兩側常供十八伽(qié)藍神守護寺院;

(伽藍是“僧伽藍摩”的簡稱,是“僧園”之意。這裡的伽藍特指“祗樹給孤獨園”,是釋伽在捨衛國居住說法的場所。)

西為祖師殿,專祀該宗奠基與功績卓著的祖師。

一般正中是禅宗初祖達摩禅師,

左方是達摩六傳弟子唐時的六祖慧能禅師,

右方是慧能的三傳弟子建立叢林制度的百丈懷海禅師。

其他宗派的寺院,也有在祖師殿內加祀本宗祖師像的。

四堂

四堂為法堂、照堂、經堂與講堂。一些大型叢林都會有法堂和照堂,置於大雄寶殿之後。

①、法堂:

為禅門演說佛法的地方。法堂內佛像已不是主體,不少佛寺不設講堂,一般就在大雄寶殿誦讀經書或舉行佛教儀式。

法堂的中央設一座台,安放案桌(講台)和法座,台下設香案,兩側是聽法席。法座背後有一個大的屏風,常常有獅子吼圖,因為佛教常將佛說法比喻為獅子吼。

②、照堂:

在法堂之後,兩堂實際上為一座建築物的前後兩個部分,前者為法堂,後者為照堂。寺廟的“主持”如果事情多,就由級別次一等的首座主持說法,因此不在僧堂(法堂)而在照堂進行,因此設法座。此地在僧堂之後,光線不太好,因此取名“照堂”,希望陽光(佛光)普照之意。這裡也是寺廟管理人員如首座向僧人發布消息、處理事務之所。

③、講堂:

亦位於大雄寶殿之後。講堂也是講說佛經的地方。中小型寺院沒有法堂,就以講堂代替法堂。如果有法堂,那麼講堂就置於法堂兩側的廂房內,或者安排在佛殿和法堂之間兩跨院之中。寺院是演說佛經、念經、皈依力戒之所。

④、經堂:

為藏(zàng)經之堂和僧眾念經之所。它與藏(zàng)經樓不同。藏(zàng)經樓是寺院圖書館,用以儲藏(cáng)寺院內一切圖書。藏(zàng)經樓則專門儲藏(cáng)佛教經典,《華嚴經》曰:“自歸於法,願與眾生;深入經藏(zàng),智慧如海”。漢式“經堂”與藏(zàng)式的“大經堂”也有所不同。

四台

四台為樂台、拜台、高台、戒台四大台。皆為高台。四台名稱不同,功能亦有重合。一般寺院只會建其中一種,而兼其他幾種功能。

①、戒台:一般稱戒壇,古印度叫“曼陀羅”,中文譯為“壇”。壇建在寺院內地勢較高處,台子也較高,為僧眾受戒之所。漢式寺院的壇場則建在寺院內空曠之處。凡是禅宗律宗寺院,皆在戒台前立一石碑,上書“禁葷酒入山門”,稱“戒壇石”。

②、樂台與拜台:樂台俗稱“月台”,有的送佛教派又稱“拜台”,是寺中在佛前舉行宗教儀式時,用來演奏佛教音樂的地方。一般建在大雄寶殿之前,其高度與大雄寶殿的須彌座相平。開間一般是三到五間,形狀為方形。正面設一台階。古剎的東西兩側還有兩部台階。

③、高台:在寺院獨立處建台,該台尺寸一般在丈二左右。台上建合院房捨或一組殿宇,是寺內極其尊貴處。主要用來供奉寺內主要佛像,如銀川海寶寺,洛陽白馬寺。唐玄奘曾在白馬寺高台內翻譯由印度帶來的佛經。

羅漢堂

羅漢是釋迦摩尼的弟子,男性僧人。又名阿羅漢,意譯為“殺賊”、“不生”等,為明智應禮之人。佛教有的寺院設有羅漢堂,有的還單獨建有羅漢院。

寺院供奉的羅漢有多種:最常見的有十八羅漢、十六羅漢和五百羅漢。唯有大型寺院方建,也往往是該寺最有華彩之處,如蘇州的西園寺,北京西山的碧雲寺,四川成都的寶光寺,上海的龍華寺,武漢的歸元寺,昆明的筇竹寺等。

五百羅漢,通常是指佛陀在世時常隨教化的大比丘眾五百阿羅漢,或佛陀涅槃後,結集佛教經典的五百阿羅漢。印度古代慣用“五百”、“八萬四千”等來形容眾多的意思,和我國古人用“三”或“九”來表示多數很相像。因此,“五百羅漢”不一定就是五百,而且他們的名字也不是明確的。

正因羅漢的數量、姓名和造像沒有經典儀軌依據,所以,各地寺廟在建羅漢堂時,往往數量規模和人物造型都可能不一致。

禅房

又稱禅屋、禅居、禅堂。禅宗寺院以“禅那”為宗旨。“禅那”意謂“思維”或“靜思”,也就是需要安靜地思考問題,這就需要靜居之處,因此就產生了禅房。禅房一般在寺院的後部或方丈室附近,修禅人居住之所。

監院、方丈院

監院是寺院的總管,地位僅次於方丈。早期的寺院兩者的區別在於:方丈是德高望重學問高深的僧人,該寺院的精神領袖;監院是該寺院的最高行政長官,寺院的實際管理者。唐代以後,對監院的選拔往往強調既有學問、懂佛法,又能認真辦事的僧人來充當,監院與方丈的職責開始混同。

方丈院是監院或方丈的正寢之所。一般在寺院的後部單獨建一處房屋或院落,作為寺院住持的住所。古代維摩居士之石室為方形,長寬皆一丈,故曰“方丈”。後來的方丈室雖為寺院住持的住所,但並不奢華,面積也不大。後來的監院或方丈常在寺院舊房屋中處理公務,一些小型寺院,也不設方丈院,而將寺院內的旁院、跨院作為監院、方丈止息之所。

大齋堂

佛教提倡眾生平等,僧人不管地位高低都集體就餐,決不能分散就食,所以眾僧人就食處稱之為“大齋堂”。大的寺院的灶房大鍋一次都可煮飯一石以上,燒菜百斤以上。即使有如此大鍋,對於一個有上千僧人的大型寺院,再加上四方慕名而來的雲游僧人,即使有幾口大鍋也不能滿足千名以上僧人在一起同時用飯,因此就產生兩種用餐辦法:一是分成幾批用餐,以保證都在一個大齋堂用餐;另一種是分成幾個大齋堂,以保證能同時用餐,基本上沒有破壞集體用餐的古訓。台灣的佛光山和中台禅寺等大型寺院皆采取此法。

藏經樓

有名的寺院大都建有藏(zàng)經閣,位置在佛寺最後一個院落,常為一座兩、三層的閣樓,作為儲藏(cáng)佛經之用。在藏(zàng)經閣的兩側,設有配樓或配閣。這種做法後來傳到日本。不過名稱稍有不同,如日本法隆寺、唐招提寺的藏(zàng)經閣叫經藏(zàng),法華寺則叫經庫。經藏(zàng)或經庫內俱供奉付大士像,即我國六朝時梁代善慧大夫付翁之像。因為他發明了輪藏(zàng)方式,曾建立大層龛等藏經方法。另外,閣內還設釋迦摩尼像,脅侍二菩薩像,有的還供奉日本天台宗創始人最澄法師像。

碑樓、碑亭、亭台

碑樓是寺院用來安放大型石碑所建築的樓閣,作用是防止石碑因日曬雨淋而風化破損。造型多為方形,四面開門,中間端放大碑。碑樓頂部為重檐歇山式,與鐘鼓樓樓頂樣式相似。碑樓一般建在大雄寶殿前面院子的兩側,數量有一對、兩對、三對。有的寺院為了不妨礙大雄寶殿的莊嚴氣象,不在前面建碑樓而在前面兩側建碑廊。作用與碑樓相同。

石碑的碑記基本為三類:

一是介紹該寺歷史,包括初建、重建時間,高僧、官員和文士在此修持、游覽及其歌賦;

二是刊刻公示該院制度;

三是公布四方信士在寺院興建或重建中布施者姓名及金錢數目。

有的寺廟還有圖碑,刻錄該寺的平面圖。

有的千年古剎還把歷代石碑包括已廢毀的寺廟內石碑集中在一起,形成碑林。

凡是大寺、名寺,常請名家、大書法家來撰寫碑文。其碑文也就成了文學和書法名篇。

有的寺院不建碑樓、碑廊而建碑亭,作用與碑樓、碑廊相同。造型亦多為方形,建在台基上,四面為四根立柱,無門,中間端放大碑。碑亭一般建在寺廟前院或後院兩側,左右各一。也有建在寺廟四角,共四個。碑亭整體一般塗成紅色,頂部要用琉璃瓦。如皇帝賜的御碑,那就只建一座高大碑亭,放在中軸線上,皇權即使在提倡佛法平等的寺院也是至上的。

亭台供香客和游人休息,形狀不只是方形,也有六角、八角形 。一般建在前院或後院的兩側。

廊院與群房

廊院:是用回廊組成的院落,最早用於民宅和宮殿,後來也用於寺院建築之中。基本上有四種類型:第一種是周廊式,四面都有廊,主體建築物圍在其中,前後或左右排列為一組建築,這種形式最為常見,尤以唐代的寺廟為多;第二是斷廊式。東西南北四面都有房屋。四面房屋拐角處用用廊銜接,北京和東北的民居四合院多用此種方式;第三游廊式。與斷廊的建築方式相近。區別是斷廊的兩邊有牆隔斷,外面看不見廊內。游廊兩邊沒有牆,香客、游人、僧人在廊內可見廊外風景。游廊在寺院內作為常見。第四種是兩座殿之間用廊銜接。這種殿又稱工字殿。

群房:寺院內,天王殿、大雄寶殿等主要建築物皆建在中軸線上,僧人生活、工作用房則建在院子四周,或單座,或成排,這類房屋稱之為群房。群房主要用途是作客房,用來接待來訪者,此外也做辦公之用,充當會議廳之類。有的寺院還把群房作為法堂、念佛堂、寺院歷史文物陳列室。小型寺院還用來充當齋堂、僧捨等。

放生池

建在寺院山門前,池的大小視寺的規模而定。如福州湧泉寺山門前的放生池,大到要在周圍築上矮牆,防止游人掉入水中。放生池是天台宗智者大師所創立,由香客將購來的魚放入水中,以示佛家好生之德。唐代宗乾元二年(759),诏令天下寺院皆設放生池。放生池還能起到貯水作用,可用來救火。來源:丹河畔