陝西省千年文物唐陵石刻被“洗澡”的台前幕後

日期:2016/12/14 11:06:47 編輯:中國古代建築

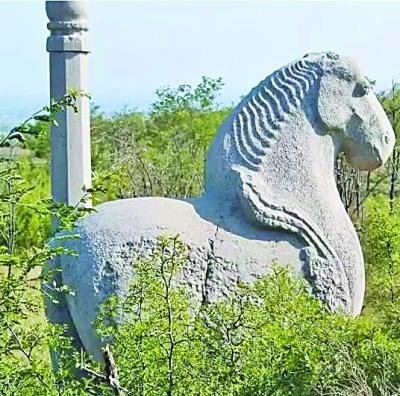

唐崇陵石馬 資料照片

近日,一篇題為《胡武功怒了唐陵石人石馬被“洗澡”》的文章,在許多網站和微信朋友圈傳播。

作為資深攝影家,胡武功在陝西傳媒界和攝影界具有較高影響力和知名度。他在文章中透露,“五一”游覽唐建陵和唐崇陵,發現“所有的石人石馬被清洗得干干淨淨”,發問為何“清除那千年包漿”,並對陝西文物部門提出了批評。

此事一經發布便引起熱議,許多關心文物保護工作的網友對陝西當地的文物保護工作提出強烈質疑。陝西省文物局經過核實後,迅速作出了回應,文物部門並未對相關石刻進行清洗。

在事實面前,謠傳如何被一擊即破?文保行動頻受爭議的背後,暴露出了哪些問題?

千年文物遭遇“被洗澡”烏龍事件

5月5日,“唐陵石刻被洗澡”的消息傳到了陝西省文物保護研究院研究員、原唐陵石刻保護項目負責人馬濤的耳朵裡。當晚,馬濤與鹹陽市文物局取得聯系,並派人到現場核實情況,發現帖子反映的情況不實,文物部門並未對相關石刻進行清洗。

於是,馬濤針對胡武功在文章裡反映的內容和照片,逐一進行了分析,詳盡地指出其不實之處:

一是文中舉例的清洗前圖片,胡武功用的是乾陵無字碑碑首、東4石人像,以及一個橋陵翼馬的原狀照片;而反映其所謂“洗澡”效果的照片,則分別是唐建陵和唐崇陵的照片,完全不能說明所謂唐十八陵石刻“洗澡”發白的破壞性影響,屬於張冠李戴,不符合實際情況。

二是文中展示的“被洗白”的唐建陵、唐崇陵的石刻照片上,可以明顯地看到局部有黑色地衣苔藓的生長痕跡,只是唐陵石刻表面的微生物生長情況與石刻所處的微環境也有很大關系,迎風面基本不生長地衣苔藓。反之,背風易積塵而生長較多,黑色的原因是微生物處於休眠期,雨水過後便會復活、變黃變綠;另外,隨著空氣污染、酸雨頻率的增加,石灰巖石刻的表面也出現了一定的淋溶現象,造成石刻表面泛白。所以從石刻地衣苔藓較少、本體發白不能說明是所謂對唐十八陵石刻“洗澡”的結果,而是一種戶外石刻保存的自然狀況。

三是關於文中質疑“清除石人石馬上那千年包漿”的問題,也是對專業名詞的誤解:石刻文物表層風化造成的風化層,並不等同於古玩的包漿,而是一種以有害微生物為主的、活動性的病害層。它們在石刻表面及裂隙繁衍生長,導致文物表面變色、表層風化,是僅次於裂隙的主要病害,對石刻風化層危害較大。針對這類病害問題,在對微生物種類、影響的程度和活動情況長期研究的基礎上,按照目前國際石質文物保護的理念、原則和程序,文物部門曾在唐乾陵(非唐建陵、崇陵)三件不同風化類型的石刻上開展了探索性的石刻保護清理研究工作,其中采用無損和安全的方法對表面風化物的清除,是為了解決生物風化的隱患,去掉的不是文物表面的包漿,也不是文物表面的氧化層,而是石刻本體表面的有害微生物(地衣)。經近十多年的觀察,已保護過的三件石刻目前保護效果良好。

事情隨即發生了反轉。

面對陝西省文物主管部門和文保專家的回應,5月7日,胡武功通過報紙發表致歉聲明,說:“我在微信中發的《‘洗澡’後的唐陵石人石馬以嶄新面貌迎客》,由於沒有去文物部門仔細求證,僅以數十年來所拍的照片中石人石馬的變化,就把自己的判斷發在微信中。”胡武功真誠地表達了自己的歉疚,“我缺乏文物常識,也不懂文物保護技術。但我十分關愛文物,從20世紀80年代就不斷地拍攝和推介過本省的文物遺存,實心實意希望大家都關心文物,保護文物。沒想到這次的草率,造成負面影響,實在非我所願,十分痛心。”

“最小干預”讓文物保存“真容”

唐代石刻是中國古代雕刻藝術的重要寶庫之一。而唐獻陵的石虎、石犀,昭陵的六駿,順陵的走獅、天鹿,乾陵的蹲獅、翼馬等,又是唐代石刻作品中被視作中國古典雕刻的典范,是中國陵墓石刻的一個高峰。作為“三百裡唐代石刻露天博物館”,唐十八陵石刻有著極高的歷史和考古價值。

據馬濤介紹,唐十八陵現存500多件大型石刻,石刻材質基本為陝西省出產的灰巖石材,其中主要成分是碳酸鈣,易受淋溶;而鹹陽地區降雨偏酸性。歷經1000多年,每座石刻都經歷了歷史的滄桑。

“文物都是不可再生的,文保工作者處理起來必須十分謹慎。唐陵石刻文物體量大,重則有十幾噸、二十噸,長期暴露在野外,由於自然因素(溫度、濕度、酸雨、生物等)和社會因素的影響,遭受著非常嚴重的自然風化和人為破壞。因此對石刻文物的保護工作非常重要,但是也很有難度。”馬濤說。

據悉,唐陵石刻遭受的主要病害有開裂及石刻表層病害。所謂“石刻表層病害”,主要是指在風化作用下,石材表層所發生的一切外觀、物理性狀、化學成分及內部結構變化現象的總稱。如表層的沖蝕淋溶、沉積結垢、地衣生長、甚至皲裂等現象。胡武功先生所指的“包漿”,其實就是石刻表層一種結構疏松的風化物,而非真的“包漿”。

馬濤介紹,針對唐陵石刻存在的病害,文保工作者一直遵循的是“最小干預”的原則,即已經被控制、不會再發展的病害保留原狀,但對於正在活動中的病害則采取有所干預的原則。乾陵石刻的清理即屬此類。

避免誤傳,科普不能缺位

盡管問題已水落石出,對文物保護工作的討論仍在發酵。有業內專家撰文提出,近年來,一些重要文物安全和保護工程越來越受到社會關注,有時甚至引起種種誤解和“诟病”,一方面表明公眾對國家珍貴文物資源的熱誠關心,對文物保護工程項目的積極監督;另一方面也暴露出諸多問題,如信息不對稱,既缺少文物保護知識,又倉促發聲、盲目跟風,誤導輿論。

反思這些現象一而再,再而三地發生,有不少經驗教訓應當總結和吸取。專家們不約而同地指出,當前文物保護知識普及度遠遠不夠。正是由於缺少對文物保護的基本常識,以致一些正常的文物保護工作被誤讀、誤解、誤傳,甚至被借題發揮、任意炒作。如果公眾知道,所謂“包漿”是古玩界對手串、核桃等手把件器物的把玩過程中所形成氧化層的俗稱,就不會將污垢認作“包漿”,媒體也不會將千年石刻表面的有害腐蝕層視為“歷史文化的‘包漿’”,對文物的科學保護也不會被調侃成“‘清潔工’們還是費了極大力氣‘除污去垢’”。如果觀眾明白了強烈的閃光燈對一些質地的文物會造成嚴重傷害,怎麼還會舉起相機,忍心對珍貴文物“勾魂攝魄”?專家建議,向大眾普及科學保護文物的技術措施、工作流程等,可以避免此類事件一再上演,加大文物保護科普力度刻不容緩。

(來源:光明日報)