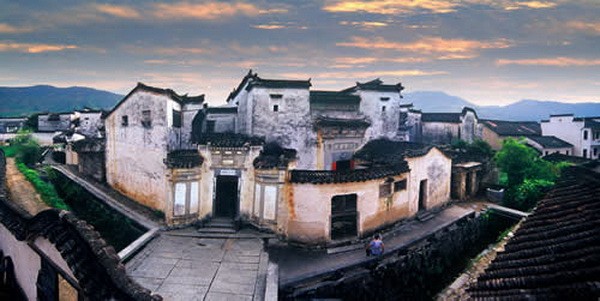

“西武雄關”——關麓古鎮

日期:2016/12/14 10:23:08 編輯:中國古代建築

關麓,又名“關路”,俗名“關路下”,因地處武亭山麓和被稱為“西武雄關”的西武嶺之東麓而得名,又因為過去黟縣通往祁門、安慶、江西等地主要官方驿道經過這裡,所以別名“官路”。

關麓村民半數以上都姓汪,聚居著唐朝名臣汪華的後裔,建村已有千年歷史,村莊現有140多戶人家,400多人。關麓村原本不過是一座極普通的鄉間村落,但因地理位置優越,在徽商外出經商的熱潮影響下,關麓村的村民不僅外出經商,而且在村裡開有各種店鋪上百家,這裡逐步成為了一個熱鬧繁華的古集市。

關麓最有特色的是設計精巧、保存完好的徽州古民居-“八大家”連體建築群“八大家”為關麓村核心建築,是同宗兄弟八人所建的八座豪華住宅,外觀上八座宅院自成單元,而實際上樓與樓之間相互溝通,如同連體,是宗族觀念和勢力的生動寫照。“八大家”的始祖、徽商汪昭孝,生有八子,即為今日的關麓“八大家”。昭孝公所生八子,初期均在祖屋“春滿庭”成婚居住,後大多外出經商,生意興隆,特別是在太平天國時期,“八家”子弟因販運了一批皮油(柏脂、制造蠟燭的原料)而發了大財,相繼在關麓故裡建築了大批精美的房捨,才有了今日“八大家”古民居建築奇觀。

關麓“八大家”建築群始建於清順治、康熙年間,竣工於鹹豐、同治年間,前後經歷了200多年,才形成了我們今天所見到的規模。“八大家”共有樓房16幢,四合屋2幢,學堂廳、書齋各1幢,占地約6000㎡。“八大家”不是“八大間”,它是一整套布局合理、設計靈巧、建築精美的典型徽州古民居系列建築,每單元各有風格不一的正屋、偏廳、廚房及庭院,自成一體。但各單元之間又相互聯通,樓上樓下均有門戶串結,從而使“八大家”形成一個整體,其結構的別致,在徽州古民居中也是十分罕見的。不說外人進“家”如入迷宮,就是在“家”中長大的人也很少有人確切了解其全部結構。這種兄弟一家,以血緣為紐帶的家族正是宗法社會的基本結構。

月塘

漫步走入關麓村,最先映入眼簾的是一個半月形的池塘,這是關麓村的風水塘,由村民人工挖掘而成,因其形似一輪彎月而得名為“月湖”,當地村民又把它稱為“月塘”。

月塘占地面積約3000㎡,當年湖的西岸是汪氏的宗祠、支祠及一所學校“問渠書屋”,湖邊周圍的雕欄玉砌,有24根花崗巖石柱,嵌著108塊長約2m、寬約80cm的“黟縣青”石雕板;東面湖堤上置有石桌、石凳;西面築有玲珑小亭,是當地村民傍晚休息賞花的最佳去處。現在祠堂、書屋及湖邊石欄雖已不復存在,但湖內荷花依然年年綻放,出淤泥而不染,與碧波粼粼的湖水、粉牆黛瓦的民居相映成趣,頗具詩情畫意。

跨過村中麻石小橋,沿武陵溪水跳石而行,便來到了關麓村最主要的建築群“八大家”前。

敦睦庭

“敦睦庭”是“八大家”中老六汪令鐘所建,始建於清同治年間,距今約140余年,整幢房子是前後兩進廊步三間結構,後面有偏廳、臨溪書屋,屋內雕梁畫棟,描金繪彩。

來到這一家,我主要為大家介紹關麓村的傳統工藝-米塑,又叫“米盆”、“祭盒”,顧名思義,是谷米塑成物形的“盆景”,為舊時祭祀用的供品,這種名不見經傳民間藝術僅流傳於黟縣關麓村。

“米塑”工藝源於何時,尚無可查考。相傳清朝中葉時,關麓村的汪氏家族外出經商發跡後,回到故鄉大興土木,建起了一幢幢精美豪華的住宅。他們認為,自己經商成功,完全是由於神靈的護佑,於是,別出心裁設制了一種不一般的祭祀禮品,以便能引起神靈的特別關注而倍加佑護汪氏。他們還訂下族規,這種祭品制作的程序與方法,只傳媳婦,不傳女兒,以免洩漏讓異姓仿效,致使菩薩不靈,而這也是“米塑”這門工藝一直難傳的根本原因。

制作“米塑”俗稱“裝米盆”,主要有選米、熬米膠和粘塑三道工序,所塑之物,玲珑剔透,獨具一格。其制作過程中所用的大米,須粒粒精選,大小均勻,色彩晶瑩,米粒較長。制作時,將米和稻子摻在一起,用手輕搓,利用摩擦除去米上的糠屑,使其成玉光色,再選出完整的米粒,用鑷子將米頭缺口處的糠屑挑去,此後用糯米熬成的膠水,將米粒按設計圖案,一粒一粒粘在塑模上,那米粒首尾相連,恰似配上榫頭一般。“米朔”通常只用於制作祭祀用禮品,諸如羅漢、花瓶、茶杯、果品等。

建國以後,隨著民間祭祀活動消失,這種工藝也不再流傳,瀕臨失傳,現今的關麓村僅有個別老人掌握這門工藝。我們今天來到這一戶人家的主人汪景恆可算得上是“米塑”工藝的最後傳人,這裡有他與其父最後一次制作“米塑”的照片,這大概是我們能見到的關於“米塑”工藝的唯一資料。

看過了米塑,由偏廳往左行,庭院中又出現一幢全木結構的兩層小樓,這是家中的私塾,當年各房的子弟在此處讀書,因門前有山溪蜿蜒而過,故取名為“臨溪書屋”,書屋面積10㎡左右,彩繪清新淡雅,廳中凹進去的一塊是當年老師授課的地方。

延禧庭

延禧庭由“八家”中老七汪令録建於清同治年間,距今約140余年的歷史,整幢房子為前後兩進,有廊步三間和有便廳的廊步三間各一幢,房子結構與“敦睦庭”相仿。我們現在進入其中的第三幢房子,房子面積較為狹小局促,但麻雀雖小,五髒俱全,與大部分的老房子一樣,這戶人家雖然是雕梁畫棟,但在文革中被破壞,木雕幾乎沒有一處完整。房前門罩上的磚雕立體感極強,雕有山水人物,但人物均已失去頭部,只有最下層的游龍掛絡,保持得較為完好,龍首怒目圓睜,龍身彎曲虬勁,在徽派門飾中卻也是極為難得。

轉過身來,院子的角落中,種有一叢天竺,卻是格外引人注目,果如烈焰,葉似翡翠,枝干密集挺拔,沿牆體而上,已探頭出了牆沿。大家到了黟縣,若是注意觀察的話,就會發現古老民居的牆院中,幾乎是家家必植天竺。天竺,別名“大樁”,為常綠植物,其生長速度緩慢,但壽命極長,易栽活,庭院中大家所見到的這株天竺,已有百歲的樹齡了。天竺乃“長壽”之木,常作為賀壽的祝詞,每逢親朋好友辦吉慶喜事送禮時,在禮品筐中,總少不了擺幾束天竺青葉,這表示祝福長輩“福如東海,壽比南山”,或保佑小輩“無病無災,長命百歲”。古徽州還有植天竺用以避火的民間習俗,因為徽派民居大多為磚木結構,且房子之間的間隔極小,所以火災乃徽州民居的最大隱患。於是,幾乎是家家戶戶的庭前院後都不乏天竺那婀娜的倩影,這恰表露了人們期盼太平,渴望消除火災隱患的心理。每年冬末春初,天竺枝頭掛滿一串串殷紅圓潤的果實,也給新春佳節倍添喜慶氣氛。

瑞霭庭

瑞霭庭始建於清同治年間,距今約140余年,廊步三間結構,六幢相連,樓上樓下都有門戶相通,藻井彩繪色彩鮮明,栩栩如生,家中設有供子女讀書的“雙桂書屋”,為八大家建築之最。

瑞霭庭大門朝東,進去是一長方形庭院,除正門外,還有兩扇邊門,右邊門洞上方書有門楣題額“紫氣延禧”,此門可通往屋後花園。漢代劉向的《劉仙傳》載“老子西游,關令平喜見有紫氣浮吳,而老子果乘青牛而過也”,後人便以紫氣象征祥瑞,想來“瑞霭庭”也是取意於此吧。左邊旁門上書有“松風”二字,通往家中大花園,兩字一為楷書,一為篆字,形成書法上一種獨特風格。

瑞霭庭正廳坐北朝南,正門建在大廳的左側。正屋三間兩樓,太師壁上掛有“松鶴延年”中堂軸畫,兩旁的楹聯為“幽徨迸 無余地,老木交陰不計年。”。

人們只要稍一注意,便會發現瑞霭庭正廳的廳堂通脊柱一反常規,不是垂直矗立,而是一律向上廳傾斜,給人有明顯的斜撐之感,這除了在建築上體現對稱變化和線條流動的美學特點外,也蘊含了儒家傳統道德思想的服正、尊上之意。

瑞霭庭正廳上面藻井的數十副彩繪圖令人稱絕。藻井是我國傳統建築中頂棚天花上的一種裝飾處理,徽州民居一般多以各種花紋及吉祥物裝飾,圖案也多為幾何圖形,而關麓村的藻井彩繪卻是根據建築物的功用及居住對象的不同繪以不同的彩畫,內容豐富多彩,規格多式多樣,色彩和諧鮮明,堪稱一絕。

瑞霭庭的藻井彩繪有寶鼎、鯉魚、葫蘆、彩蝶等不同的圖案,也有二十四孝中的故事,畫中人物神采飛揚,呼之欲出,忠孝禮義是我國古代儒家傳統的道德標准,其中雖有不少封建落後的思想,但重人性、重人情、重慈愛的傳統美德還是有教育意義的。有著“程朱阙裡,東南鄒魯”之稱的徽州地區,即裝飾美化了家居環境,又教育了子孫,確實花費了一番苦心。

雙桂書屋

“詩書持禮,清白傳家”是關麓村的世代家風,村中古民居中幾乎都建有不同規模的書屋、書齋,俗稱“學堂廳”。

桂花,因其艷麗的色彩和芬芳的馨香,一直深受人們的喜愛,而“蟾宮折桂”、“攀桂步蟾”都是指考中狀元,“桂林一枝”、“桂冠”則比作出類拔萃,取名“雙桂書屋”正體現了主人對子孫後代的厚望。

書屋結構呈長方形狀,分為大小廳兩個部分,均是作為讀書授課之用,建築至今保持完好,四周均以木板裝飾並油漆成紅色,即干爽防潮,又美觀隔音。

穿過書屋狹窄的過道,便來到了一間小廳,面積數十平方,左右各有對稱的兩間小臥房,廳中設有條案,八仙桌,太師椅。兩旁窗戶高且小,但頂篷設有亮瓦采光,使室內的光線十分充足,由於過道窄小,廳中的八仙桌等家具無法搬入,於是就地打制,這也可算是“雙桂書屋”中的一趣景。

大家若仔細觀察就會發現,廳中四周的牆壁為全木結構,但是又分有大小幾扇可開啟的門,因為雙桂書屋中的小廳靠天井采光,天井上雖蓋有明瓦,但是依然還是四水歸堂結構,排水用的水枧仍然從廳四周的牆壁下來,這種可開啟的小扇門,不僅方便了水枧的維修,而且也使得牆體更加美觀。

與其它地方重男輕女傳統習俗不同的是,關麓村不少人家都設有供小姐、女子讀書的書廳,這小廳便是其中之一。小廳藻井彩繪多以花草、美人為主,特別是數十只彩蝶,千姿百態,栩栩如生,雖經歷百余年時光,至今仍清晰可睹,與四壁懸掛的書畫楹聯相映襯,顯得格外優雅。說到這裡,大家大概也明白書廳為何要取名為“雙桂”了,這家的主人不僅希望家中的男孩能成為國家棟梁,希望女孩子們也能成為一個有知識的人,同治年間,在封建思想的重壓下,講求男女平等的思想的出現,可算是關麓汪家最值得記載下來的一件大事。

穿過又一條長長的過道,就來到了雙桂書屋的第二部分,此廳較前者寬敞,分上、下二廳,中間有四方“天井”采光,天井僅有三尺長、二尺寬,面積雖小,制造時的工序卻一道也不能馬虎,這也是大家到黟縣所能見的最小的微型天井了。

廳中地勢上高下低,並裝有太師壁,是先生講學授課之處,下廳裝有八扇蓮花門,可與天井分隔,右側一門通向偏廳及灶屋;左側兩門,一門通花園,供師生課余休息游覽,一門則通向“大夫第”的正屋及花園。

大夫第

“大夫第”也屬於老四家,是“瑞霭庭”的附屬建築之一,明清時期,徽州商人雖然把經商與讀書相提並論,認為“讀書好,營商好,效好便好”,但絕大部分的徽州人往往是先選擇讀書求功名,若不成功,再考慮棄文經商。徽州人在實踐過程中總結出來一個經驗:先讀書後經商,比不讀書後經商的成功率更大得多。而經商若沒有官府的依托,也是很難成為巨賈豪商的,於是徽州商人經商成功後一般都要不惜代價買下一官半職,僅關麓村有“大夫第”題額的人家就有四戶。

進入宅中,最顯眼的莫過於廳堂左側擺著的一張煙榻,煙榻長約2米、寬1米,距今已有一百多年的歷史了。據主人介紹,煙榻是用珍貴的“海底木”制成,因為使用的年代久遠,油漆的顏色已所剩無幾,剛好可以看出,木質極為細膩緊密,最難得的是,觸手之處,冰冰涼涼,酷暑盛夏,只要坐在煙榻上,頓時酷熱全消,通體生涼。

吾愛吾廬

這是一幢典型的書齋式建築,乃“八大家”中老大汪令銮於清鹹豐年間建造,迄今約150年歷史,其子德浩早年讀書於此。大門朝東北方向,兩側各有一個半人高的石鼓,黟縣青大理石門楣上刻著清代著名書法家趙之謙在光緒西亥年(1875)題寫的“吾愛吾廬”四字隸書,每字尺方大小,字體端莊大方,蒼勁有力。趙之謙,浙江紹興人,鹹豐舉人,曾任南城知縣,詩文書法篆刻卓越一時,大家現在所見的這塊題額便是不可多得的藝術珍品。

進入房裡,是一個正方形的庭院,約40㎡左右,中有石板甬道直通正廳,四周建有回廊,靠三面牆壁的14根主柱為空嵌暗柱,放眼望去,似懸空而立,這種頗似西北民居建築樣式,在徽派古民居中是不多見的。

回廊通往正廳兩側的儀門,右邊是柳葉形,左邊是畫簾形,行於其中,如同畫中人一般,庭院中設有石桌石幾,植有花草,極富情趣。

吾愛吾廬的正屋名“萱蔭庭”,二層三間,廊前裝有10扇蓮花門,以供采光和擋風。正廳兩面三側廂房,窗戶面朝庭院,一反古民居慣例,又寬又大,四面隔扇皆雕以花紋,使房內十分明亮。

廳堂中最值得欣賞的還是藻井彩繪,其圖案多為鯉魚,成群追逐嬉戲,大者盈米,小者盈尺,這象征鯉魚跳龍門,算是對此處求學的弟子們的勉勵。

據史書記載,孔夫子有一兒子叫孔鯉,有一天,他“趨而過庭”,孔子見了,問當天詩學了嗎?孔鯉答道,還沒有。孔子便開導他,不學詩,無以言。孔鯉便退而學詩。又有一天,孔鯉去大廳拜見父母大人。孔子問,學禮了嗎?,孔鯉答道,還沒有。孔子又開導他,不學禮,無以立。孔鯉便退下而學禮。詩書禮義是古人的道德標准,後人於是將承受父親教訓的地方稱為“鯉庭”,這“吾愛吾廬”書廳便是汪氏子孫受教育的地方。

九思庭

“九思庭”與它右邊並列的兩戶均為三間樓房,屋內也有邊門相通,屋外有一長方形大庭院,以花牆一隔為三,亦有門洞相通。“九思庭”的牆院門洞上方有大理石門楣題額“嘯月”二字。嘯者,狂傲、潇灑也,月者,清高、純潔也,“嘯月”是古代文人雅士所崇尚的道德及理想,也表明“九思庭”主人高雅的文化品味和生活情趣。

庭院右側靠牆有一長方形花台,花台植有一顆十分奇特的紫薇古樹。無風的時候,紫薇默默站立一動不動,但只要人在它的任何部位輕輕地抓搔,全樹的枝葉便會抖動。抓搔不停,抖動不止,就好比人體發癢一般,故這顆樹又名為“癢癢樹”。這株奇樹,樹皮平滑,入冬樹皮片狀脫落,逢春發芽時又長出新皮,光滑如初,樹干多扭曲,頗有風姿,花期7-9月,樹高3米多,恰好探過牆頭,乃是關麓及至古黟一獨特景觀。

正屋為三層樓房,大廳是左右對向“明三間”結構,光線明亮,空氣流通,地面用水磨磚鋪成,既可防潮,又十分整齊美觀。

大廳左邊有小門通向便廳,便廳四壁飾以木板,地面亦是以木板鋪成,這裡冬暖夏涼,是休閒度日的好去處。便廳有樓,樓上廂房分前後兩間,設計者將廂房內部的陳設與廂房的板壁連成一體。如前廂房的連壁床架的另一邊連著一木櫥,櫥子後面又連櫥,打開櫥門可放衣物,關櫥門又成了進房的過道壁,設計十分合理。不少游客看過都戲稱這是“古民居中的組合家具”。後廂房一側有一門洞,通入夾壁層,可藏物躲人,這正是當年房主人藏匿隱私之處。

從後廂房窗子望去,是“武亭山房”的舊址。“武亭山房”是清代著名書畫家汪曙的故居,其主體建築雖已拆除或改建,但從殘留的八字門樓牆及一畝方塘,不難想象其宏大的建築規模和周圍優美的環境。

“九思庭”在村莊的最南邊,現在我們由此而出,又要向北面回行,繞過幾條小巷,才能到達今天的最後一站“淡月山房”。

春滿庭

打開一扇扇的側門,繼續向前走,眼前又出現長約20米的窄巷,走到盡頭,眼前又一亮,來到一個極為寬敞的庭院之中,整個院落呈彎月型,院中麻石鋪地,院牆四周,正屋前左右兩側全部有長石幾,石幾上擺滿花草盆景,花香撲鼻,庭院裡大多種植的是四季常綠植物,置身院中,春意撲面而來,這就是“春滿庭”。

“春滿庭”為“八大家”中最早的民居建築,是八大家的祖屋,由徽商汪昭孝建於 清乾隆年間,距今約240余年,最初他八個兒子均住在這裡,後來是最小的老八汪令锽及其後裔居住之所,也是黟縣中共黨組織的創建者、烈士汪希植的故居,屋內為回廊大型四合屋,描金繪彩,四周蓮花門上刻有精美木雕,因建屋時期較早,故木雕都較為古拙、粗犷。

現在,這家的後代大多已不再住在祖屋裡,但一直遵循祖訓,在家中精心種植常綠植物,所以家中依然是春滿庭院。

汪德沅宅

由七家的八字門樓出來,沿溪行,前方豁然開朗,眼前出現的一房屋,是“八大家”中規模最大,保護最完整的一片民居,由“八家”中老四汪令钰於清同治年間所建。

我們由西邊第一家開始參觀。

沿麻石鋪地的窄長小巷而入,所見到這一幢四合屋是汪令钰之子汪德沅於民國初年所建,屬於老四家中的附屬建築。未過其門,就發現這戶人家的門罩極具特色。

整個門罩所嵌均為磚雕,共分七層。第一層由南瓜與蝴蝶組成,這叫做“瓜瓞綿綿”,民間有多子多福的舊觀念,而瓜瓞綿綿是子孫繁茂的“八家”建築中最為常用的雕刻作品;第二層為暗八仙圖案,代表著家族中的第子在所從事的各行業中各顯神通,創得一番事業;第三層為流蘇;第四層為富貴牡丹,顯示出他們事業的成就;第五層由蝙蝠與“福”字組成;第六層為有插有三戟的小瓶,喻示“平升三級”,並有人物圖像。第七層以龍頭掛絡作為結尾。

在門樓的磚雕中,以第二層的作品最為精美,整幅磚雕寬二尺、高一尺見方,內有亭台樓閣,花草人物,雖然是在一個平面上雕琢而成,卻是層次分明,立體感極強,這幅磚雕名曰“小康世家”。

“天下為家”是小康社會的特征,一個講禮制、有秩序,生活富足的社會,既符合統治者的需要,也符合黎民百姓的願望。這幅作品中刻畫了理想中小康社會裡普通人生活的方方面面。圖中有白發蒼蒼的八旬老翁,活潑可愛的垂鬓幼童,意氣風發的文官武將,悠然自得的耕田老者,埋首苦讀的孜孜學子,還有閒庭信步的文人秀才,不同階級的人和睦相處,生動地描繪了小康之家的生活圖景。

進入屋內,房子為四合屋,中間設有一方天井,上下兩個廳堂呈對稱結構。整幢房子結構嚴謹,雕梁畫棟,雖然沒有描金繪彩,但木雕卻極為精致細膩。

天井四周的雀替有“蟾宮折桂”及“合和二仙圖”。蟾宮,指月宮,傳說月中蟾蜍與桂樹,因此月宮為蟾宮,古時稱登科中狀元為蟾宮折桂,這種木雕在徽派建築中大量使用,可見徽州人對教育的重視程度。和合二仙,原為兩個僧人,名寒山與拾得,後演變為掌管婚姻和合美滿的喜神,拾得持荷花,寒山持盒,取其諧音“荷(和諧)、盒(合好)”之意。

這戶人家的木雕集中在窗子的護欄及廂房的蓮花門上,窗護欄上是《三國演義》中的戰爭故事。清中葉以後,徽州地區的徽劇極為盛行,後來隨著徽班進京,使其流傳更廣,發展為中國的國粹劇種——京戲。古徽州地區的木雕多以徽劇的戲文故事為主,且多為戰爭場面,徽商們也無時不在提醒自己:商場如戰場,也只有時刻保持清醒的頭腦,才能在險惡的商場爭戰中脫穎而出,成為富甲天下的成功者。可是在文革期間這些精美的藝術品多成為“破四舊”的對象,這戶人家的木雕作品也大多遭受破壞,非常可惜。

因為廳堂極為窄小,為了節約空間,所以家中廂房的蓮花間都只有一扇,顯得非常局促,同時又不便於搬放大件物品,當時就巧妙的在過廂上又開有兩扇門,平常不用時,看上去是一堵木牆,推開後,又方便搬運東西,極為便利,由此能看出當時工匠設計房屋時的匠心獨具。

四扇蓮花門上雕刻的是一個古老的故事“九世同堂”圖,“九”在中國習俗中是數字的極限,九世同堂也就是世世代代同住的意思,“八大家”民居建築形成群體的目的也在於此,所以這幅圖也可算得上是“八大家”建築的靈魂所在,這種木雕在“八大家”中的出現頻率也是極高的。

關麓村充分體現徽商“賈而好儒、亦商亦儒”特色的建築比比皆是。走進村中,簡直就像進入了一個“中國古代私塾文化博物館”,僅“八大家”中就有六處的宅名與書學相關,如“安雅書屋”、“臨溪書屋”、“問渠書屋”、“雙桂書屋”、“學堂廳”、“小書齋”等。正因如此,關麓村造就了清代著名書畫家汪曙、汪烈,創立了古徽州地區第一所西醫醫院“漢美醫院”的汪壽椿;汪希直烈士成為黟縣最早的共產黨員之一,也是黟縣地下黨組織的創始人。古人尊師重教、尊老愛幼的傳統尤其值得我們學習。

- 上一頁:綠色婺源 美在鄉間

- 下一頁:唐家灣古鎮將打造出珠海的"硅谷"

熱門文章

熱門圖文