峄山殿堂、廟宇、亭閣

日期:2016/12/14 10:20:40 編輯:中國古代建築

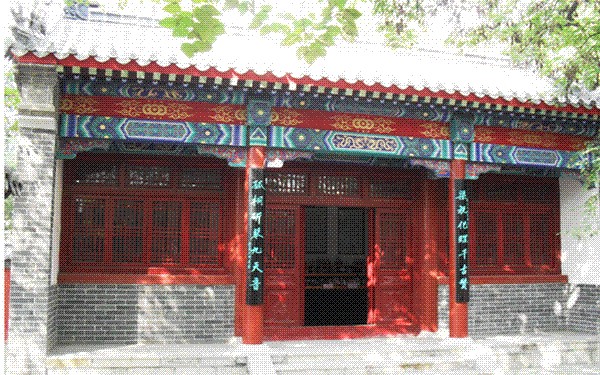

1、天王殿

史載:天王殿始建於唐朝玄宗皇帝開元十二年(公元725年)。該殿位於白雲宮前院通明天宮的西側,八卦石的後面,有院落一處。天王殿三間乃歇山建築,飛檐斗拱,僅前有回廊,屋面鋪設黑色布瓦,雕梁畫棟,極為壯觀。東西廂房各三間,大門三間,均為懸山結構,廂房僅前有回廊,四周設有圍牆。殿內的中間靠後牆處,塑托塔李天王李靜塑像。其塑像身材魁悟、神采奕奕、身披金甲、右手持戟、左手擎塔、兩邊塑有托塔天王的三個兒子,金吒、木吒、哪吒,站立左右。四面八方的香客,如潮水一般紛紛來峄山天王殿給天王燒香跪拜,祈求天王驅邪魔、保平安。

2、關公廟

關公廟位於子母石的西北方向,大約一百五十米左右,高門台,院落一處。其中大門一間,正房三間、四周圍牆。關公廟始建於明朝洪武二十三年(公元1390年)明萬歷三十年,清康熙四十一年等,相繼多次維修。

關公廟為磚木結構,共三間,前有走廊,大門一間,均為大式硬山做法。關公廟的正中央塑關公像,其像身材魁梧,神采奕奕,丹鳳眼,臥蠶眉,胡須飄於胸前,威風凜凜,右邊站立關平,左邊站立周侖,手扶青龍偃月大刀,站立左右,形象必真,顯得粗犷矯健,彪悍勇猛。

關公廟的內牆壁為粉白色,兩山的牆壁上畫有關羽桃園結拜、三英戰呂布、鎮守荊州、義釋曹操、單刀赴會、馳援當陽、水淹七軍、刮骨療毒、斬顏良、殊文丑、父子忠魂等巨幅壁畫,再現了關雲長忠、義、仁、勇的高大英雄之形象。全國各地,為對關公的尊崇和敬仰,到處營建關公廟,

關公廟的門額上方有明嘉靖皇帝御賜“豪然正氣”匾額;廟內有清康熙御賜“威震華夏”匾額一塊懸掛於廟內正中央的上方。柱楹聯題寫:

上聯:紅面綠袍,浩氣悠悠照日月。

下聯:丹心赤膽,精忠耿耿感青天。

3、送子娘娘

送子娘娘廟,位於子母石的北面(今山門的裡面往上)大約五十米處路的西側,有院落一處,正殿三間,磚木懸山結構,雕梁畫棟,金壁輝煌。前有紅漆大門一間,四周圍牆,娘娘廟始建無考,據傳:建於北周末年,由歷代相繼維修,直至清末道光年間失修倒塌後,再也無人修復。

送子娘娘在眾神中,掌管生子的神,據說是“注生娘娘”又稱“送子娘娘”。殿中塑送子娘娘神像,其神像安祥、端莊懷抱娃娃。在古代民間中,人過半百膝下無子,婚後久而不育。在中國古代封建的民族傳統中:

一、受儒家“不孝有三,無後為大”的思想影響,認為婚後無子斷絕煙火是對祖宗最大的不孝。

二、受封建理論“多子多福”的思想影響,認為子孫滿堂,煙火旺盛是最大的福氣,使之新夫婦祈求生兒育女的重要神靈。

三、受中國傳統母以子貴的思想影響,認為養兒可以養老,沒有兒女,老了就沒有依靠,兒子生官發財,父母能富貴、享福,使之成為天下母親祈求保佑生貴子的主要神靈。

為此,各州府縣都紛紛來峄山送子娘娘殿內燒香叩拜祈禱,求送子娘娘施神靈賜子並許下諾言,直至第二年懷孕後生子,再來送子娘娘神像面前還願,擺上供品燒香叩謝。如:《異像記》中也有類似的記載;南朝宋代,有個名叫卞悅之的居士,濟陰人,行年五十有之,沒有兒女,取妾幾十年,也沒有懷孕,並向送子娘娘(觀音)祈求繼嗣,從此天天念經,將念經滿千遍時,妾已懷孕不久便生下一子。 這就是普天下人們信仰送子娘娘之神靈,每逢初一、十五都來峄山送子娘娘神像面前求子、還願。

4、觀景亭

觀景亭位於峄山通明天宮的東鄰三十米處懸崖之上,建有雙層檐的六角亭。該亭始建於唐代和東山鳳鳴軒同時所建。

觀景亭在盛夏時,非常的涼爽。坐立於亭內,將其峄山腳下的美景盡收眼底,尤其是山下的河流、道路象一條條蜿蜒,在陽光照射下閃閃發光。

該亭除基礎磚石結構外,以上部分均為大木作結構,大紅柱子、上施油漆、彩畫、周圍設美人靠。歷代帝王、將相、才子佳人,都來此亭涼爽、觀此山美景。相傳:蘇東坡、李白、杜甫、李陽冰等人都於亭內吟詩、作畫。

5、觀音閣

觀音閣位於東宮西面,冠子峰的下面,往白雲宮方向去的路北,與鳳鳴軒列為東西。觀音閣為前後兩進院落,前院為觀音閣;後院正房三間為大式硬山,東西廂房各三間為小式硬山直棂窗,為道家弟子生活住處;前有大門間三間為歇山建築,四周圍牆。

觀音閣為雙層檐長方形歇山建築,雕梁畫棟、金壁輝煌、上施綠色琉璃瓦、極為壯觀,則為峄山東半部分的一大景觀。

據傳:觀音閣與山下面的送子娘娘廟宇同一時期所建,山下建有送子娘娘廟,山上建有觀音閣。根據考察,冠子峰東面的懸崖處,有一洞,裡面也供奉觀音;半山腰鈉雲庵也有一處觀音閣。

觀音閣內塑有觀音神像,其神像端莊、慈祥。深受世人的愛戴和敬仰, 在人們的心目中,觀音菩薩大慈、大悲,普渡眾生。從古到今,在人們的現實生活中,只要有觀音的地方,人們不論是求學、升官上任、求財、求子、求醫、出行、求平安等,都去觀音菩薩的神像面前祈禱,求觀音顯靈保佑。然而各地都來峄山燒香跪拜觀音。隨之時間的推移,千年來的興戰動亂,觀音閣屢建屢毀,到了清道光年間,只余殘垣斷壁,已蕩然無存。

6、財神廟

財神廟位於山下面據子母石以南路東約八十米左右,(現在峄山管理處的院子的西南角)。該廟,始建於隋朝開皇十六年(公元597年)。

財神廟,院落一處,正房兩楹三間,大式硬山僅前有回廊,屋面鋪設黑色布瓦,東西配房各三間,前有大門一間,四周圍牆高約二點五米有之。屋的中間塑財神塑像,前有供桌,高約一米左右。該廟隨之歷史的歲月,千年朝代的動亂,將財神廟於明末天啟年間毀之一旦,此後再也無人修復,至目前為止,已有390年矣。

相傳,在中國民間每逢每年農歷的正月初五至七月二十二日為祭祀財神的節日。財神節的習俗起源於山東沿海一帶。明初寧波知府王琎《琅琊金石輯注》記載:“財神者”,姓趙名朗字公明,琅琊古來有之。帝命羿射九日,其八墜海為仙,海上八仙是也。余一隕於天台,其身為石,太陽石也,其精為人,趙公明是也。既長成至峨眉山修煉,得神仙之術。商周交兵,遂受聞太師之邀下山助商,矢利為太公所殺。太公岐山封神,朗受封“玄壇真君”,日精再歸天台,遂真陽附石,神體合一。

另一傳送說,根據《封神榜》所載:財神趙公明,他原在峨眉山羅浮洞修道,因攻打武王,死後被封為“金龍正一龍虎玄壇真君之神”、並統領“招寶天尊”、“納珍天尊”、“招財使者”、“利市仙官”四個部下,他們的職責都與財有關。道教供奉的財神,也是趙公明。

根據道教傳說,趙公明本為終南山人,自秦時隱居深山,精修自道,功成之後,玉皇大帝封他為“正一玄壇元帥”,簡稱趙玄壇。舊時財神廟和各家各戶所共財神,其尊容頗凶,烏面濃須,怒睜圓眼,頭戴鐵冠,一手執鋼鞭,一手捧元寶,身下還跨有黑虎,故有“黑虎玄壇”之稱。傳說,這位趙公元帥,職掌除溫、驅病禳災,凡有冤抑難伸,他會主持公道。人們買賣求財,他可以使人獲利,別無他人代替,民間便把他看為財神啦。然而,各州府縣,四外八鄉,紛紛來峄山燒香磕頭求財。

7、穆公養心宮

穆公養心宮,位於山門往東北方向大約五百米處,盤龍洞往東桃花洞東鄰,該地段寬敞平坦,在山前的懷抱之中。相傳大約公元前(650年)邾穆公在峄山前營造養心宮,亦稱養心殿。養心殿規模之大,宏偉,壯觀,甚為氣派,前後二進院落,進去大門兩側單面長廊,有正殿五間、四周回廊,高台階,用於召集文武官員議事,亦用於吹奏、彈唱、起舞、慶典娛樂之場所。第二進院落正殿五間(無回廊)該殿為穆公的寢殿。東西庑各三間,用於灶房、御廚、勤雜。護衛等人員之住所。

該宮殿的建造形式為漢代建築,一進院落的主殿,為庑殿式大屋頂建築,後院正殿為大屋頂無梁殿建築,冬暖夏涼。邾穆公養心殿,主要是盛夏避暑、休閒的靜地。亦是登峄山東下路的第一大景點。據傳,孔子、秦始皇、漢劉邦,曹操等人,來鄒登峄山時,都曾相繼在此宮殿居住數日。

據傳,該宮殿為峄山上的大型民族建築,歷代地方政府相繼多次維修。到了東漢時期,漢獻帝.建安年間,曹操駐扎徐州,後又發兵取兖州路徑峄山時,將這一大型而壯觀的宮殿毀於戰亂之中,甚為歎息,此後,曹操得知此事後,將首領進行嚴刑懲罰。此後,又由西晉太康九年重新修復,直至宋代徽宗年間,金兀術犯中原二次南侵,又將該宮殿毀於戰火之中,迄今只能看到的則一片之空地。

8、鳳鳴軒

位於東宮以西,鳌字正下方,往西白雲宮方向去的路北,此地較為平坦。該軒亭始建於唐朝貞觀年間,為唐王李世民來峄山觀光所建。該建築為長方形的軒亭,建造形式為歇山飛檐建築,四周外圍設圍台石欄,柱與柱之間設美人靠坐凳。台高二尺五寸,長為八尺,寬六尺五寸,四周各三尺平台,甚為氣派而之壯觀。該軒亭四面來風,八面玲珑。

相傳,七仙女駕祥雲來軒亭之內,移步散舞,談笑風聲,喜悅攬勝峄山美景。此時飛來一只鳳凰,圍繞此軒亭在展翅飛翔,不一會,這只鳳凰落在該軒亭的圍台石欄之上,向眾仙女在點頭致意!不一會,這只美麗的鳳凰朝仙女們叫了三聲,往五華峰飛去,在民間留下了一段佳話尚傳至今,故名曰:“鳳鳴軒”。不幾年後,李白、杜甫亦來此軒,將此軒視為空中亭台。在軒亭的中央,設有一石桌、四個石鼓,用來游人們休閒、觀景、歇息之坐凳,吟詩作畫之桌。相傳,趙匡胤也來此軒觀峄山美景。

9、白雲宮:

白雲宮,始建年限無考,相傳:始建於秦朝末期,漢朝劉邦等歷代帝王來峄山時,皆於玉皇殿前設香案、擺供品,祈求上蒼,國泰民安、風衣足食。白雲宮為峄山景點之首,民主建築群之冠,樓台殿閣、涼亭、軒、廊。雕梁畫棟、金碧輝煌。白雲宮包括有:三清殿、泰山行宮、三宮廟、五聖堂、無帝殿、奎星閣、直符廟、五老棚、來鶴庵、三宮廟、四角亭、凌雲坊、通明天宮等,甚為壯觀。宮後有玉皇河,洞內泉水四季流淌清澈如鏡,到夏季梅雨季節時雲層較低,與洞內的朝濕融合在一齊,形成蒙蒙霧團,朦胧山頂形成朵朵白雲。似若峄山峰頂出雲。被人們一致認為峄山乃有靈氣的象征。

白雲宮由於遭受歷代戰亂之破壞,屢建屢修,於五十年代初,一場政治風雲,將峄山之上的白雲宮建築群,盡皆毀壞一空僅存遺跡。自八十年代後陸續維修,到目前為止,已基本恢復。

10、金仙庵:

金仙庵又名金線庵。該庵位於峄山西峰。史載:唐代文明684年,西城二公主自願峄山自願作道姑,為其金仙宮,玉真觀而得名“金仙庵”。清雍正五年(1727年)鄒縣(鄒城)縣令,王爾鑒登峄山偶見金仙庵石壁石花縷縷,猶金絲銀線,夕陽之時猶為壯觀,隨命名金線庵。

11、半山亭:

半山亭位於回馬嶺正南方向的下面約一華裡處。半山亭始建年代,因記載不祥無法確定,史載清初葉康熙年間重建。乾隆二十七年(1726年)重修,此後由於失修將毀於一旦,於一九八六年又重新恢復單檐寶頂四角方亭。從元明路、雲層路登臨峄山至頂峰行至半程的中間處而得名。該亭為南北方向,亭北乃一片較為開闊的平坦地,上下山的眾游客可在此逗留休息片刻。明代大書法家董其昌、關寬、清代鄭板橋、唐傳輶、孟慶桐題詩曰:“石蹬懸、舒目四望青。五華峰漸近,不敢危亭。”

峄山原古建築中曾有三十一亭,半山亭為佼佼者。該亭原為四方重檐寶頂。四柱楹聯,上書“孔孔洞洞山、玲玲珑珑竅、蜿蜿蜒蜒、晶晶鈴鈴泉。”據傳楊州八怪中的三位文人學士曾在此大顯伸手,留有詩篇和繪畫。亭周圍名勝古跡頗多,亭東路側,原有明代“半山茶社”和“香火紙箔店”另有亭碑,進香碑等大、小九通碑碣,現有一通,字跡殘缺,尚不完整。古代文人登至半山亭,四處瞭望,丈高石壁陡立半空,奇石怪異遍及滿山,松柏蒼盛,綠草茵茵,奇花異草,香氣濃郁,風景宜人,贊不絕口,激起了文人的詩性大發。題詩書寫楹聯贊峄山四季美景:“春盈桃花百鳥鳴,夏時消暑處處勝。秋露一滴人心醉,。冬雪巧積離奇景”。

12、孤桐書院:

孤桐書院即孤桐觀,該書院位於峄山前面的半山腰。史載該書院始建於明朝正德九年,(1515年)孤桐書院建有前、後兩進院落。前院有大廳三間,磚木結構,為懸山做法。東、西配房各三間,後院為孤桐書院,磚木結構,均為大式硬山做法。寺內供奉真武大帝塑像。書院的西側鄰峰陽觀,觀下有甘泉洞,書院的四角建有煙雲亭、鳴鳳亭、昔淚亭、悲書亭。該書院因其兵火戰亂,孤桐書院,於明末清初,毀之一空,尚僅存殘缺遺跡。

孤桐書院因峄陽孤桐而得名。相傳伏羲乃第一用其峄陽桐樹制作琴者,琴者清翠,優美動聽,聞名天下。大禹治水,造福於民,山下百姓,以此桐木制琴,作珍貴貢品,敬獻禹王。

戰國時期,吳國公子季札使邾,考察峄陽孤桐。歷代文人墨客,贊頌峄陽孤桐的詩繁多。有李白題書《琴贊》王安石以《孤桐》借題發揮。趙子昂《舟中望澤—峄山長聯二十句》中雲:“吾聞峄陽有孤桐,鳳凰鳴處朝陽紅。安得斫為寶琴獻,天子解恆歌南鳳。”明萬歷三十九年,鄒縣縣令胡繼先《峄山眺望》亦有“斷史豐苔迷小篆層巖浴霧鎖孤桐”的詩句。清代鄒縣縣令王爾鑒、將孤桐書院列為峄山二十四景之中,並為之題詩:孤桐經秦火,荒院空煙霧。欲留焦尾音,灑以桃花雨。另外古籍《詩經》、《書經》、《史記》、《驺山記》、《太平御覽》等,峄陽孤桐均有記載。峄陽孤桐木,以制作琴瑟乃為尚好之良木而聞名於世,而可歎的是秦始皇東巡峄山之後,峄山卻發生了一場大火,孤桐慘遭劫難,就整個書院,隨之大火燃燒化為灰盡。

李白題詩:琴贊

峄陽孤桐,高聳天骨。根老冰泉,葉苦霜月。

斫為緣倚,微聲粲發。秋風入松,萬古奇絕。

王安石題詩:“孤桐”

天質自森森,孤高幾百尋。凌霄不屈己,得地木心虛。

歲老根彌壯,驕陽葉更陰。明時斯解恆,原斷五弦琴。

13、來鶴庵

來鶴庵位於五華鋒之陽,居龍洞南往下百步余處,有一石棚巨石形狀,石下成洞,洞口向南,洞口刻有“來鶴庵”,明萬歷年間,鄒縣縣令王自謹書。清代鄒縣縣令王爾鑒又為之題詩:“雲中有白鶴,皎皎自潇灑。何時來此庵,風松明月下”。來鶴庵俗稱“母子洞”周圍有五個子洞,命曰:飛雲洞、鴿子洞、煙火洞等,通謂“母子聯洞”。

相傳:來鶴庵內原有供奉的“掏心女”塑像。掏心女是一位英俊潇灑的美女。關於掏心女變成白鶴的這一神話傳說,尚流傳民間一段感人動聽的故事傳之至今。

在古代,峄山遭到連年干旱,顆粒不收,百姓貧困無靠,苦不堪言。山下有一老農,名掏境,聰明睿智,很有遠見,他率起眾百姓找水源,開溝、穿井、立誓戰勝旱魔。奪來青山綠水米糧川。旱魔窮凶惡極,變成大蚊蟲叮老農,老農全身起毒瘡,臨終前,老農囑咐眾鄉親和他的子女們,這只大蚊蟲就是這旱魔的化身,你們要鼓足勇氣,立志戰勝旱魔!老農的子女們,精神不懈的繼承父親的意願,依然率起眾鄉親堅定不移地開溝、穿井,大找水源。這旱魔又變成毒蛇咬死老農的兩個兒子,老農的女兒掏心女,手持寶刀找毒蛇討回血債,立誓跳下百丈深淵尋找旱魔。此時,掏心女受了何仙姑的指點,手捧花瓣、頭戴仙人帽,美姿煥發,大戰旱魔。掏心女不畏艱險,捨生忘死,捧寶進淵,淵內頓時濃香充灌,妖鬼個個傾倒,化成泥爛,旱魔王癱軟在地,掏心女見仇人分外眼紅,抽出寶刀,對准旱魔王劈了過去,將旱魔王一劈兩半,掏出黑心,剎時間,旱魔王變成了癞皮囊。掏心女又揮手中的寶刀將小妖魔一個個殺死在地,累的掏心女筋疲力盡,頭暈目眩,站立不穩。這時剩下的一只小妖張牙舞爪的向掏心女撲將過來,在這危險之際,只聽半空中厲聲喝道,“變”小妖即跪在地上化為灰燼,此時掏心女變成了一只美麗的仙鶴,展翅翱翔,飛向五華峰。峄山人穿、挖的井、溝全都湧出了泉水,解決了干旱,眾百姓歡呼跳躍,豐衣足食。為了紀念掏心女,人們把她住過的洞,進行打掃修整,將此洞稱之為“來鶴庵”,在洞中給掏心女塑造英姿俊俏、潇灑、美麗的塑像,逢年過節來此庵中給掏心女焚香、叩拜,從此在民間,傳為歷史佳話。

14、太平興國寺:

太平興國寺,位於御路嶺西北側,太平興國寺始建於宋代,大中祥符元年(1008年)。崇宇四年(1105年)徽宗皇帝賜匾額“靈見光”。元代延佑元年(1314年)“轉官致祭、命工壟石刻靈沿侯”三字,於山陽長春宮之左,碑陰有裡人劉之美記。明代又兩次重修(有記載)。“峄山神池,在興國寺之左側,每年十月十五日,縣正官率僚屬——祀之。”

太平興國寺,是一處完整而規模龐大的群體民族建築。寺院前有山門、天王殿、大雄寶殿、藏經閣,前後呈一條軸線;鐘鼓樓、東西庑排列兩邊。該寺院乃為佛教之聖地。太平興國寺中的天王殿,為三間單檐歇山建築,飛檐斗拱,四周無回廊;大雄寶殿,為七間歇山重檐建築(包括兩端回廊),下檐施五踩飛檐斗拱、上檐施七踩飛檐斗拱,屋面鋪設綠色琉璃瓦,雕梁畫棟’金壁輝煌,雄偉壯觀,殿中央塑釋迦摩尼佛像。藏經閣為兩層懸山結構;東西庑均為懸山結構;鐘鼓樓為四方寶頂結構形式;四周高大圍牆。

15、通明天空:

通明天宮即峄山戲樓,該戲樓建於通明天宮石門洞之上該門洞為方正石砌壘,其宮門與後面的白雲宮成一條軸線,前後呼應,宮門上方匾額石刻“通明天宮”四個字。

通明天宮之上面的戲樓為三間全木結構的歇山建築,五踩飛檐斗拱,雕梁畫棟極為莊嚴。該戲樓面朝正北,下面是一大院落甚為寬闊,能容上千余人。每逢每年的二月初二日為龍抬頭,從初二至初四這三天,是歷史悠久的民間古會,亦是盛大的物資交流會。各州府縣的游客,披星帶月、不持勞苦,紛紛來峄山觀光,登臨山上,在此樓下聽戲,給峄山古會,增添生機熱鬧非凡。

戲樓的東側,現立有兩塊元代石碑,有趙大林記《五華白雲宮碑》合連國觀記《創建三清殿碑》。碑刻尚保留基本完好。

史載:通明天宮始建於清雍正三年,戲樓建後,盛況空前。通明天宮戲樓,歷盡滄桑歲月,風雨剝蝕,面目全非,引起政府的重視,於一九八七年,又重新修復,使之原貌煥然一新。

16、碧桃庵:

峄山東部的半山腰中,徐八寨東約二百米處,

原有碧桃庵,該庵乃為一座歷史悠久的古建築。碧桃庵院落一處,正房三間,磚木結構大式硬山做法;東西配方為磚木小式直棂窗做法;大門楹聯:“窮窮相通如張樂洞庭魚龍百戲,異形華俏如瓊林武庫萬寶俱陳”。橫額:“繹山”。於慎行題於明代萬歷庚寅(1590年)冬。如今遺址尚可探析,大唐石為碧桃庵的標記,石西北面,客有“碧桃庵三官祠。”白龍洞為碧桃庵的象征,洞口大書“白龍洞”,明代王自謹題。清代鄒邑人陳雲琴留《詠白龍洞》七言詩兩首。

“昔將龍洞作龍泉,無怪數旬不見山。”

此去草溝傘五裡,牧童說乃是真緣。

白龍米顛題五頁,空藏靈境在人間。

據說,碧桃庵乃碧桃仙女居住之所,為紀念白衣女除妖救國而建。相傳,峄山狼洞中有一花面狐修煉成精,變為美女,被邾國曹姓皇帝選進宮中作了娘娘。此後生了一皇子,取名大果。大果粗暴成性,一日誤入白龍洞,巧遇白衣女,白衣女美如天仙,舉世無雙,大果為之傾倒。白衣女極力躲避,不便進前,直呼:“腥臊爛臭,害苦我啦!”大果聞聽大怒,揮劍刺去。此時,這美貌的白衣女,閃身微微笑道,憑你這能力,爾等非我對手也。轉身而去,大果拼命追趕,白衣女轉身甩手,將寒光逼人的銀針飛了過去,正中大果腦門,大果疼痛難忍跪在地上苦苦哀求,白衣女言道,你想活命並也不難,但你要答應我提的條件:“一、你的生身母親是花面狐狸精,你的父皇馬上就要被她纏死,她還用污穢之物引誘文武群臣吃喝玩樂不理朝政,禍國殃民,眼看邾國毀於一旦,你要立即殺死你的母親。二、你殺死你母親之後,你必須去仙泉湖中徹底清洗脫胎換骨,從新做人,沖刷你靈魂深處的臊臭……。”霎時間話音未落,一團烈火將白衣女團團圍住,大果疾追縱火者,用盡平生力氣和本領,揮舞手中寶劍,將縱火者劈將過去,火逐之漸漸消失。這時白衣女不見啦,由白衣女的父親雪翁出現眼前,告訴大果,縱火者乃是你的母親也!這時花面狐獻身原形,眼中流淚道,從此隱居山中,再不出來滯事危害他人。白衣女為國除去一大禍害。大果方醒,深受白衣女的教導,逐去仙泉湖,三年後,步入正道,此後,由邾國皇帝將大果封為護國大將軍。

17、邾文公祠

邾文公祠與峄陽書院一牆之隔,東為書院,西為文公祠。文公祠正堂三間,東西配房各三間,大門一間,正堂為懸山建築結構,配房、大門均為大式硬山結構。正堂的中間,有邾文公的塑像,供台桌上供奉邾文公的牌位,兩邊有邾文公婦人牌位及後代按順序排列。明代王命新書《邾文公祠碑》立於正堂前左側。邾文公祠外前、後、左、右還有附屬建築。例如:輯翠亭、凌高亭、桐葉亭等。歷經風雨歲月,邾文公祠,遭受破壞現僅存遺址,尚能考探確認。

邾文公乃一代好明君,他施行德:仁、政愛民如子深得百姓贊揚和愛戴。後人為對邾文公念念不忘,故在峄山之陽營建邾文公祠,塑其像,每逢佳節,百姓來祠堂焚香.祭祀.叩拜。古人為對邾文公的尊崇,贊邾文公的詩句美不勝收,傳為千古美談。

18、鈉雲庵

雲庵位於孤桐寺西約五百米許,史載:先有無名氏題詩石壁,題曰:“千盤鶴嚏雙峰月,一 僧歸半嶺雲”明代天啟二年(1622年)始任鄒縣縣令的黃應祥深愛之,故而築庵,取名“ 運庵”,庵中主持塞姑。北壁石上 “接引”兩大字。庵上下分別建有觀音閣,觀鳳亭,仰止亭。東有妙光洞,葉桐洞。由庵庵而上有一巨石,甚為單方正,稱淨石巖,洞中即靜室庵,為道家門徒之住處。由此庵再往下,二百余米處即彌陀庵。

史載:宋代與蘇轼齊名的山谷道人黃庭堅,曾任鄒縣縣令。後人在峄山建鄒縣名宸祠,供列第一位為西晉太尉郗鑒,位居第二位即黃庭堅。於明代時,有人在淨石巖的陽面上發現了不知乃何人題寫的打油詩一首贊黃庭堅,詩雲:“山谷道人姓黃,蘇門學士名響。鄒峄山不落款,氣沖斗牛屈量。性毫魯直情爽,上上下下窩囊。天大朝廷無席,愈貶名聲愈揚。”三十年代時,日軍侵犯,土匪盤踞峄山, 雲庵及其上下左右的建築慘遭破壞,蕩然無存,但諸名洞自然風光依然宜人。

19、峄陽書院

峄陽書院位於邾文公祠東,由孤桐觀南下面,此勢寬闊而非常平整,其面積約為七千平方米。該地古木昌盛,奇石錯落,風景自然,其院後的的路旁,有多塊深黑褐色帶有蜂窩而堅硬的花崗巖石。

峄陽書院始建於清乾隆十一年(1746年)鄒縣縣令方鳴球所建。為“興一代文明之治,”振興文化教育事業,縣衙之內參加投資達七十余人。該院正房三間,東西配房各三間,院內存有“峄陽書院”石碑。正房匾額寫:“尼山一脈”為方鳴球所題。正房北東、西三壁間嵌有《峄陽書院弓》、《峄陽書院記》、《峄陽書院勸學篇》石碑,俱為方鳴球撰文。

所謂勸學之說,是鼓勵人們勤學習,“舉善而教不能則勸《論語》。”敬教、勸學、授方、任能,古往今來,逐成傳統《峄陽書院勸學篇》全文四張(六十五句、五言)首張言史當建學,為朝廷儲林。次章言士當學,以備齊治之理。三章言士當貞,務有好學之心,末章勸其來學也。只可惜,這些文史資料於清嘉慶年間被人盜取,隨之將該書院被饑民盡皆拆毀,於二0一二年前將此書院又重新恢復完善——完整的峄陽書院。

由峄陽書院上行,上方有棲桐榭建築遺址,現存有一石碑,刻有《詠棲桐射》五言古風:“ 氣接鴻蒙, 列星墜。橫空千余丈,飛虹散彩翠,迸石噴明流,歸崖表靈異。含谷非一狀,林巒書幽邃。窮飄五岳,攀石足吾意。”另外,原有明代無名氏題《游峰陽書院萬峰月》詩和《詠棲桐榭》詞並立。其文曰:“閒來穿峰經,紅日已西斜,吊孤桐,棲寒鴉,搔首欲吟興,共笑語。徘徊僧榻,文穆余風掛晚霞,古今何在,惜哉訪賢蹤已賒,設座待高人,敬奉四季桃花。”

《游峰陽孤桐萬峰月》詩和《詠棲桐榭》詞,後經清代人陳森庵考察證實,系明初漸江清田名士劉伯溫游峰峄山題書。

20、碧雲庵

碧雲庵位於南華觀西南方大約五百米處,小天河之水穿流庵下入翁石洞匯成七巧垂釣湖。東有盤龍道,海豹石、邾國古城牆、臥龍道、西有七巧台、美發池、南寨門。後有古鯨巖。庵上下二層,有石屋、石碑,石屋前,大殿朝陽,兩進院落,東西廂房各三間。有人言道,“雕梁畫棟隱於綠樹灌木林中,天河之水滋潤心田,居此者,心曠神怡,凡夫俗子亦能成仙。”

碧雲庵,亦稱“皇姑庵”,俗稱“皇姑院”。據傳邾君之女擇婚,因百官子弟皆不中意,賭氣出家為尼在此修道居住。年方二十歲的公主尚無名字,有人問及,她以“碰巧碰不巧”敷衍。日久天長,她竟然迷戀上樵哥王不敢。王不敢的祖父是邾國的大臣,因反對戰爭,得罪了主戰派,全家遭害。當時的幼兒王不敢,被聰明的家犬偷偷地刁進洞中,由開山鐵翁收養。鐵翁常言說:“天下如此之大,伙計如此之多,只要勤奮,憑自己的雙手焉能沒飯吃的道理,何必爭名奪利乎!”在老人的影響下,王不敢不僅勤勞儉樸,而且他中篇一付天生的好嗓子,經常唱山歌,嗓音洪亮,歌聲優美,婉轉動聽,打動了公主的心緒。此時,公主見王不敢一表人才,相貌堂堂,一見鐘情,傾吐肺腑略表衷腸。而王不敢一貧如洗,隨義父鐵翁相依為命,王不敢豈敢動紅顏之念,有鐵翁牽紅線,以誠勸說,成全其美,使這一對郎才女貌的年輕人終成眷屬,從此傳為佳話。後人為紀念這位睿智、賢惠的皇姑,將碧雲庵,該稱為“皇姑庵”。後人贊詩曰:“古來一片清淨地,血淚拌摻說不齊。何日盼有花果香,親親笑語春意濃。”

史載:天王殿始建於唐朝玄宗皇帝開元十二年(公元725年)。該殿位於白雲宮前院通明天宮的西側,八卦石的後面,有院落一處。天王殿三間乃歇山建築,飛檐斗拱,僅前有回廊,屋面鋪設黑色布瓦,雕梁畫棟,極為壯觀。東西廂房各三間,大門三間,均為懸山結構,廂房僅前有回廊,四周設有圍牆。殿內的中間靠後牆處,塑托塔李天王李靜塑像。其塑像身材魁悟、神采奕奕、身披金甲、右手持戟、左手擎塔、兩邊塑有托塔天王的三個兒子,金吒、木吒、哪吒,站立左右。四面八方的香客,如潮水一般紛紛來峄山天王殿給天王燒香跪拜,祈求天王驅邪魔、保平安。

2、關公廟

關公廟位於子母石的西北方向,大約一百五十米左右,高門台,院落一處。其中大門一間,正房三間、四周圍牆。關公廟始建於明朝洪武二十三年(公元1390年)明萬歷三十年,清康熙四十一年等,相繼多次維修。

關公廟為磚木結構,共三間,前有走廊,大門一間,均為大式硬山做法。關公廟的正中央塑關公像,其像身材魁梧,神采奕奕,丹鳳眼,臥蠶眉,胡須飄於胸前,威風凜凜,右邊站立關平,左邊站立周侖,手扶青龍偃月大刀,站立左右,形象必真,顯得粗犷矯健,彪悍勇猛。

關公廟的內牆壁為粉白色,兩山的牆壁上畫有關羽桃園結拜、三英戰呂布、鎮守荊州、義釋曹操、單刀赴會、馳援當陽、水淹七軍、刮骨療毒、斬顏良、殊文丑、父子忠魂等巨幅壁畫,再現了關雲長忠、義、仁、勇的高大英雄之形象。全國各地,為對關公的尊崇和敬仰,到處營建關公廟,

關公廟的門額上方有明嘉靖皇帝御賜“豪然正氣”匾額;廟內有清康熙御賜“威震華夏”匾額一塊懸掛於廟內正中央的上方。柱楹聯題寫:

上聯:紅面綠袍,浩氣悠悠照日月。

下聯:丹心赤膽,精忠耿耿感青天。

3、送子娘娘

送子娘娘廟,位於子母石的北面(今山門的裡面往上)大約五十米處路的西側,有院落一處,正殿三間,磚木懸山結構,雕梁畫棟,金壁輝煌。前有紅漆大門一間,四周圍牆,娘娘廟始建無考,據傳:建於北周末年,由歷代相繼維修,直至清末道光年間失修倒塌後,再也無人修復。

送子娘娘在眾神中,掌管生子的神,據說是“注生娘娘”又稱“送子娘娘”。殿中塑送子娘娘神像,其神像安祥、端莊懷抱娃娃。在古代民間中,人過半百膝下無子,婚後久而不育。在中國古代封建的民族傳統中:

一、受儒家“不孝有三,無後為大”的思想影響,認為婚後無子斷絕煙火是對祖宗最大的不孝。

二、受封建理論“多子多福”的思想影響,認為子孫滿堂,煙火旺盛是最大的福氣,使之新夫婦祈求生兒育女的重要神靈。

三、受中國傳統母以子貴的思想影響,認為養兒可以養老,沒有兒女,老了就沒有依靠,兒子生官發財,父母能富貴、享福,使之成為天下母親祈求保佑生貴子的主要神靈。

為此,各州府縣都紛紛來峄山送子娘娘殿內燒香叩拜祈禱,求送子娘娘施神靈賜子並許下諾言,直至第二年懷孕後生子,再來送子娘娘神像面前還願,擺上供品燒香叩謝。如:《異像記》中也有類似的記載;南朝宋代,有個名叫卞悅之的居士,濟陰人,行年五十有之,沒有兒女,取妾幾十年,也沒有懷孕,並向送子娘娘(觀音)祈求繼嗣,從此天天念經,將念經滿千遍時,妾已懷孕不久便生下一子。 這就是普天下人們信仰送子娘娘之神靈,每逢初一、十五都來峄山送子娘娘神像面前求子、還願。

4、觀景亭

觀景亭位於峄山通明天宮的東鄰三十米處懸崖之上,建有雙層檐的六角亭。該亭始建於唐代和東山鳳鳴軒同時所建。

觀景亭在盛夏時,非常的涼爽。坐立於亭內,將其峄山腳下的美景盡收眼底,尤其是山下的河流、道路象一條條蜿蜒,在陽光照射下閃閃發光。

該亭除基礎磚石結構外,以上部分均為大木作結構,大紅柱子、上施油漆、彩畫、周圍設美人靠。歷代帝王、將相、才子佳人,都來此亭涼爽、觀此山美景。相傳:蘇東坡、李白、杜甫、李陽冰等人都於亭內吟詩、作畫。

5、觀音閣

觀音閣位於東宮西面,冠子峰的下面,往白雲宮方向去的路北,與鳳鳴軒列為東西。觀音閣為前後兩進院落,前院為觀音閣;後院正房三間為大式硬山,東西廂房各三間為小式硬山直棂窗,為道家弟子生活住處;前有大門間三間為歇山建築,四周圍牆。

觀音閣為雙層檐長方形歇山建築,雕梁畫棟、金壁輝煌、上施綠色琉璃瓦、極為壯觀,則為峄山東半部分的一大景觀。

據傳:觀音閣與山下面的送子娘娘廟宇同一時期所建,山下建有送子娘娘廟,山上建有觀音閣。根據考察,冠子峰東面的懸崖處,有一洞,裡面也供奉觀音;半山腰鈉雲庵也有一處觀音閣。

觀音閣內塑有觀音神像,其神像端莊、慈祥。深受世人的愛戴和敬仰, 在人們的心目中,觀音菩薩大慈、大悲,普渡眾生。從古到今,在人們的現實生活中,只要有觀音的地方,人們不論是求學、升官上任、求財、求子、求醫、出行、求平安等,都去觀音菩薩的神像面前祈禱,求觀音顯靈保佑。然而各地都來峄山燒香跪拜觀音。隨之時間的推移,千年來的興戰動亂,觀音閣屢建屢毀,到了清道光年間,只余殘垣斷壁,已蕩然無存。

6、財神廟

財神廟位於山下面據子母石以南路東約八十米左右,(現在峄山管理處的院子的西南角)。該廟,始建於隋朝開皇十六年(公元597年)。

財神廟,院落一處,正房兩楹三間,大式硬山僅前有回廊,屋面鋪設黑色布瓦,東西配房各三間,前有大門一間,四周圍牆高約二點五米有之。屋的中間塑財神塑像,前有供桌,高約一米左右。該廟隨之歷史的歲月,千年朝代的動亂,將財神廟於明末天啟年間毀之一旦,此後再也無人修復,至目前為止,已有390年矣。

相傳,在中國民間每逢每年農歷的正月初五至七月二十二日為祭祀財神的節日。財神節的習俗起源於山東沿海一帶。明初寧波知府王琎《琅琊金石輯注》記載:“財神者”,姓趙名朗字公明,琅琊古來有之。帝命羿射九日,其八墜海為仙,海上八仙是也。余一隕於天台,其身為石,太陽石也,其精為人,趙公明是也。既長成至峨眉山修煉,得神仙之術。商周交兵,遂受聞太師之邀下山助商,矢利為太公所殺。太公岐山封神,朗受封“玄壇真君”,日精再歸天台,遂真陽附石,神體合一。

另一傳送說,根據《封神榜》所載:財神趙公明,他原在峨眉山羅浮洞修道,因攻打武王,死後被封為“金龍正一龍虎玄壇真君之神”、並統領“招寶天尊”、“納珍天尊”、“招財使者”、“利市仙官”四個部下,他們的職責都與財有關。道教供奉的財神,也是趙公明。

根據道教傳說,趙公明本為終南山人,自秦時隱居深山,精修自道,功成之後,玉皇大帝封他為“正一玄壇元帥”,簡稱趙玄壇。舊時財神廟和各家各戶所共財神,其尊容頗凶,烏面濃須,怒睜圓眼,頭戴鐵冠,一手執鋼鞭,一手捧元寶,身下還跨有黑虎,故有“黑虎玄壇”之稱。傳說,這位趙公元帥,職掌除溫、驅病禳災,凡有冤抑難伸,他會主持公道。人們買賣求財,他可以使人獲利,別無他人代替,民間便把他看為財神啦。然而,各州府縣,四外八鄉,紛紛來峄山燒香磕頭求財。

7、穆公養心宮

穆公養心宮,位於山門往東北方向大約五百米處,盤龍洞往東桃花洞東鄰,該地段寬敞平坦,在山前的懷抱之中。相傳大約公元前(650年)邾穆公在峄山前營造養心宮,亦稱養心殿。養心殿規模之大,宏偉,壯觀,甚為氣派,前後二進院落,進去大門兩側單面長廊,有正殿五間、四周回廊,高台階,用於召集文武官員議事,亦用於吹奏、彈唱、起舞、慶典娛樂之場所。第二進院落正殿五間(無回廊)該殿為穆公的寢殿。東西庑各三間,用於灶房、御廚、勤雜。護衛等人員之住所。

該宮殿的建造形式為漢代建築,一進院落的主殿,為庑殿式大屋頂建築,後院正殿為大屋頂無梁殿建築,冬暖夏涼。邾穆公養心殿,主要是盛夏避暑、休閒的靜地。亦是登峄山東下路的第一大景點。據傳,孔子、秦始皇、漢劉邦,曹操等人,來鄒登峄山時,都曾相繼在此宮殿居住數日。

據傳,該宮殿為峄山上的大型民族建築,歷代地方政府相繼多次維修。到了東漢時期,漢獻帝.建安年間,曹操駐扎徐州,後又發兵取兖州路徑峄山時,將這一大型而壯觀的宮殿毀於戰亂之中,甚為歎息,此後,曹操得知此事後,將首領進行嚴刑懲罰。此後,又由西晉太康九年重新修復,直至宋代徽宗年間,金兀術犯中原二次南侵,又將該宮殿毀於戰火之中,迄今只能看到的則一片之空地。

8、鳳鳴軒

位於東宮以西,鳌字正下方,往西白雲宮方向去的路北,此地較為平坦。該軒亭始建於唐朝貞觀年間,為唐王李世民來峄山觀光所建。該建築為長方形的軒亭,建造形式為歇山飛檐建築,四周外圍設圍台石欄,柱與柱之間設美人靠坐凳。台高二尺五寸,長為八尺,寬六尺五寸,四周各三尺平台,甚為氣派而之壯觀。該軒亭四面來風,八面玲珑。

相傳,七仙女駕祥雲來軒亭之內,移步散舞,談笑風聲,喜悅攬勝峄山美景。此時飛來一只鳳凰,圍繞此軒亭在展翅飛翔,不一會,這只鳳凰落在該軒亭的圍台石欄之上,向眾仙女在點頭致意!不一會,這只美麗的鳳凰朝仙女們叫了三聲,往五華峰飛去,在民間留下了一段佳話尚傳至今,故名曰:“鳳鳴軒”。不幾年後,李白、杜甫亦來此軒,將此軒視為空中亭台。在軒亭的中央,設有一石桌、四個石鼓,用來游人們休閒、觀景、歇息之坐凳,吟詩作畫之桌。相傳,趙匡胤也來此軒觀峄山美景。

9、白雲宮:

白雲宮,始建年限無考,相傳:始建於秦朝末期,漢朝劉邦等歷代帝王來峄山時,皆於玉皇殿前設香案、擺供品,祈求上蒼,國泰民安、風衣足食。白雲宮為峄山景點之首,民主建築群之冠,樓台殿閣、涼亭、軒、廊。雕梁畫棟、金碧輝煌。白雲宮包括有:三清殿、泰山行宮、三宮廟、五聖堂、無帝殿、奎星閣、直符廟、五老棚、來鶴庵、三宮廟、四角亭、凌雲坊、通明天宮等,甚為壯觀。宮後有玉皇河,洞內泉水四季流淌清澈如鏡,到夏季梅雨季節時雲層較低,與洞內的朝濕融合在一齊,形成蒙蒙霧團,朦胧山頂形成朵朵白雲。似若峄山峰頂出雲。被人們一致認為峄山乃有靈氣的象征。

白雲宮由於遭受歷代戰亂之破壞,屢建屢修,於五十年代初,一場政治風雲,將峄山之上的白雲宮建築群,盡皆毀壞一空僅存遺跡。自八十年代後陸續維修,到目前為止,已基本恢復。

10、金仙庵:

金仙庵又名金線庵。該庵位於峄山西峰。史載:唐代文明684年,西城二公主自願峄山自願作道姑,為其金仙宮,玉真觀而得名“金仙庵”。清雍正五年(1727年)鄒縣(鄒城)縣令,王爾鑒登峄山偶見金仙庵石壁石花縷縷,猶金絲銀線,夕陽之時猶為壯觀,隨命名金線庵。

11、半山亭:

半山亭位於回馬嶺正南方向的下面約一華裡處。半山亭始建年代,因記載不祥無法確定,史載清初葉康熙年間重建。乾隆二十七年(1726年)重修,此後由於失修將毀於一旦,於一九八六年又重新恢復單檐寶頂四角方亭。從元明路、雲層路登臨峄山至頂峰行至半程的中間處而得名。該亭為南北方向,亭北乃一片較為開闊的平坦地,上下山的眾游客可在此逗留休息片刻。明代大書法家董其昌、關寬、清代鄭板橋、唐傳輶、孟慶桐題詩曰:“石蹬懸、舒目四望青。五華峰漸近,不敢危亭。”

峄山原古建築中曾有三十一亭,半山亭為佼佼者。該亭原為四方重檐寶頂。四柱楹聯,上書“孔孔洞洞山、玲玲珑珑竅、蜿蜿蜒蜒、晶晶鈴鈴泉。”據傳楊州八怪中的三位文人學士曾在此大顯伸手,留有詩篇和繪畫。亭周圍名勝古跡頗多,亭東路側,原有明代“半山茶社”和“香火紙箔店”另有亭碑,進香碑等大、小九通碑碣,現有一通,字跡殘缺,尚不完整。古代文人登至半山亭,四處瞭望,丈高石壁陡立半空,奇石怪異遍及滿山,松柏蒼盛,綠草茵茵,奇花異草,香氣濃郁,風景宜人,贊不絕口,激起了文人的詩性大發。題詩書寫楹聯贊峄山四季美景:“春盈桃花百鳥鳴,夏時消暑處處勝。秋露一滴人心醉,。冬雪巧積離奇景”。

12、孤桐書院:

孤桐書院即孤桐觀,該書院位於峄山前面的半山腰。史載該書院始建於明朝正德九年,(1515年)孤桐書院建有前、後兩進院落。前院有大廳三間,磚木結構,為懸山做法。東、西配房各三間,後院為孤桐書院,磚木結構,均為大式硬山做法。寺內供奉真武大帝塑像。書院的西側鄰峰陽觀,觀下有甘泉洞,書院的四角建有煙雲亭、鳴鳳亭、昔淚亭、悲書亭。該書院因其兵火戰亂,孤桐書院,於明末清初,毀之一空,尚僅存殘缺遺跡。

孤桐書院因峄陽孤桐而得名。相傳伏羲乃第一用其峄陽桐樹制作琴者,琴者清翠,優美動聽,聞名天下。大禹治水,造福於民,山下百姓,以此桐木制琴,作珍貴貢品,敬獻禹王。

戰國時期,吳國公子季札使邾,考察峄陽孤桐。歷代文人墨客,贊頌峄陽孤桐的詩繁多。有李白題書《琴贊》王安石以《孤桐》借題發揮。趙子昂《舟中望澤—峄山長聯二十句》中雲:“吾聞峄陽有孤桐,鳳凰鳴處朝陽紅。安得斫為寶琴獻,天子解恆歌南鳳。”明萬歷三十九年,鄒縣縣令胡繼先《峄山眺望》亦有“斷史豐苔迷小篆層巖浴霧鎖孤桐”的詩句。清代鄒縣縣令王爾鑒、將孤桐書院列為峄山二十四景之中,並為之題詩:孤桐經秦火,荒院空煙霧。欲留焦尾音,灑以桃花雨。另外古籍《詩經》、《書經》、《史記》、《驺山記》、《太平御覽》等,峄陽孤桐均有記載。峄陽孤桐木,以制作琴瑟乃為尚好之良木而聞名於世,而可歎的是秦始皇東巡峄山之後,峄山卻發生了一場大火,孤桐慘遭劫難,就整個書院,隨之大火燃燒化為灰盡。

李白題詩:琴贊

峄陽孤桐,高聳天骨。根老冰泉,葉苦霜月。

斫為緣倚,微聲粲發。秋風入松,萬古奇絕。

王安石題詩:“孤桐”

天質自森森,孤高幾百尋。凌霄不屈己,得地木心虛。

歲老根彌壯,驕陽葉更陰。明時斯解恆,原斷五弦琴。

13、來鶴庵

來鶴庵位於五華鋒之陽,居龍洞南往下百步余處,有一石棚巨石形狀,石下成洞,洞口向南,洞口刻有“來鶴庵”,明萬歷年間,鄒縣縣令王自謹書。清代鄒縣縣令王爾鑒又為之題詩:“雲中有白鶴,皎皎自潇灑。何時來此庵,風松明月下”。來鶴庵俗稱“母子洞”周圍有五個子洞,命曰:飛雲洞、鴿子洞、煙火洞等,通謂“母子聯洞”。

相傳:來鶴庵內原有供奉的“掏心女”塑像。掏心女是一位英俊潇灑的美女。關於掏心女變成白鶴的這一神話傳說,尚流傳民間一段感人動聽的故事傳之至今。

在古代,峄山遭到連年干旱,顆粒不收,百姓貧困無靠,苦不堪言。山下有一老農,名掏境,聰明睿智,很有遠見,他率起眾百姓找水源,開溝、穿井、立誓戰勝旱魔。奪來青山綠水米糧川。旱魔窮凶惡極,變成大蚊蟲叮老農,老農全身起毒瘡,臨終前,老農囑咐眾鄉親和他的子女們,這只大蚊蟲就是這旱魔的化身,你們要鼓足勇氣,立志戰勝旱魔!老農的子女們,精神不懈的繼承父親的意願,依然率起眾鄉親堅定不移地開溝、穿井,大找水源。這旱魔又變成毒蛇咬死老農的兩個兒子,老農的女兒掏心女,手持寶刀找毒蛇討回血債,立誓跳下百丈深淵尋找旱魔。此時,掏心女受了何仙姑的指點,手捧花瓣、頭戴仙人帽,美姿煥發,大戰旱魔。掏心女不畏艱險,捨生忘死,捧寶進淵,淵內頓時濃香充灌,妖鬼個個傾倒,化成泥爛,旱魔王癱軟在地,掏心女見仇人分外眼紅,抽出寶刀,對准旱魔王劈了過去,將旱魔王一劈兩半,掏出黑心,剎時間,旱魔王變成了癞皮囊。掏心女又揮手中的寶刀將小妖魔一個個殺死在地,累的掏心女筋疲力盡,頭暈目眩,站立不穩。這時剩下的一只小妖張牙舞爪的向掏心女撲將過來,在這危險之際,只聽半空中厲聲喝道,“變”小妖即跪在地上化為灰燼,此時掏心女變成了一只美麗的仙鶴,展翅翱翔,飛向五華峰。峄山人穿、挖的井、溝全都湧出了泉水,解決了干旱,眾百姓歡呼跳躍,豐衣足食。為了紀念掏心女,人們把她住過的洞,進行打掃修整,將此洞稱之為“來鶴庵”,在洞中給掏心女塑造英姿俊俏、潇灑、美麗的塑像,逢年過節來此庵中給掏心女焚香、叩拜,從此在民間,傳為歷史佳話。

14、太平興國寺:

太平興國寺,位於御路嶺西北側,太平興國寺始建於宋代,大中祥符元年(1008年)。崇宇四年(1105年)徽宗皇帝賜匾額“靈見光”。元代延佑元年(1314年)“轉官致祭、命工壟石刻靈沿侯”三字,於山陽長春宮之左,碑陰有裡人劉之美記。明代又兩次重修(有記載)。“峄山神池,在興國寺之左側,每年十月十五日,縣正官率僚屬——祀之。”

太平興國寺,是一處完整而規模龐大的群體民族建築。寺院前有山門、天王殿、大雄寶殿、藏經閣,前後呈一條軸線;鐘鼓樓、東西庑排列兩邊。該寺院乃為佛教之聖地。太平興國寺中的天王殿,為三間單檐歇山建築,飛檐斗拱,四周無回廊;大雄寶殿,為七間歇山重檐建築(包括兩端回廊),下檐施五踩飛檐斗拱、上檐施七踩飛檐斗拱,屋面鋪設綠色琉璃瓦,雕梁畫棟’金壁輝煌,雄偉壯觀,殿中央塑釋迦摩尼佛像。藏經閣為兩層懸山結構;東西庑均為懸山結構;鐘鼓樓為四方寶頂結構形式;四周高大圍牆。

15、通明天空:

通明天宮即峄山戲樓,該戲樓建於通明天宮石門洞之上該門洞為方正石砌壘,其宮門與後面的白雲宮成一條軸線,前後呼應,宮門上方匾額石刻“通明天宮”四個字。

通明天宮之上面的戲樓為三間全木結構的歇山建築,五踩飛檐斗拱,雕梁畫棟極為莊嚴。該戲樓面朝正北,下面是一大院落甚為寬闊,能容上千余人。每逢每年的二月初二日為龍抬頭,從初二至初四這三天,是歷史悠久的民間古會,亦是盛大的物資交流會。各州府縣的游客,披星帶月、不持勞苦,紛紛來峄山觀光,登臨山上,在此樓下聽戲,給峄山古會,增添生機熱鬧非凡。

戲樓的東側,現立有兩塊元代石碑,有趙大林記《五華白雲宮碑》合連國觀記《創建三清殿碑》。碑刻尚保留基本完好。

史載:通明天宮始建於清雍正三年,戲樓建後,盛況空前。通明天宮戲樓,歷盡滄桑歲月,風雨剝蝕,面目全非,引起政府的重視,於一九八七年,又重新修復,使之原貌煥然一新。

16、碧桃庵:

峄山東部的半山腰中,徐八寨東約二百米處,

原有碧桃庵,該庵乃為一座歷史悠久的古建築。碧桃庵院落一處,正房三間,磚木結構大式硬山做法;東西配方為磚木小式直棂窗做法;大門楹聯:“窮窮相通如張樂洞庭魚龍百戲,異形華俏如瓊林武庫萬寶俱陳”。橫額:“繹山”。於慎行題於明代萬歷庚寅(1590年)冬。如今遺址尚可探析,大唐石為碧桃庵的標記,石西北面,客有“碧桃庵三官祠。”白龍洞為碧桃庵的象征,洞口大書“白龍洞”,明代王自謹題。清代鄒邑人陳雲琴留《詠白龍洞》七言詩兩首。

“昔將龍洞作龍泉,無怪數旬不見山。”

此去草溝傘五裡,牧童說乃是真緣。

白龍米顛題五頁,空藏靈境在人間。

據說,碧桃庵乃碧桃仙女居住之所,為紀念白衣女除妖救國而建。相傳,峄山狼洞中有一花面狐修煉成精,變為美女,被邾國曹姓皇帝選進宮中作了娘娘。此後生了一皇子,取名大果。大果粗暴成性,一日誤入白龍洞,巧遇白衣女,白衣女美如天仙,舉世無雙,大果為之傾倒。白衣女極力躲避,不便進前,直呼:“腥臊爛臭,害苦我啦!”大果聞聽大怒,揮劍刺去。此時,這美貌的白衣女,閃身微微笑道,憑你這能力,爾等非我對手也。轉身而去,大果拼命追趕,白衣女轉身甩手,將寒光逼人的銀針飛了過去,正中大果腦門,大果疼痛難忍跪在地上苦苦哀求,白衣女言道,你想活命並也不難,但你要答應我提的條件:“一、你的生身母親是花面狐狸精,你的父皇馬上就要被她纏死,她還用污穢之物引誘文武群臣吃喝玩樂不理朝政,禍國殃民,眼看邾國毀於一旦,你要立即殺死你的母親。二、你殺死你母親之後,你必須去仙泉湖中徹底清洗脫胎換骨,從新做人,沖刷你靈魂深處的臊臭……。”霎時間話音未落,一團烈火將白衣女團團圍住,大果疾追縱火者,用盡平生力氣和本領,揮舞手中寶劍,將縱火者劈將過去,火逐之漸漸消失。這時白衣女不見啦,由白衣女的父親雪翁出現眼前,告訴大果,縱火者乃是你的母親也!這時花面狐獻身原形,眼中流淚道,從此隱居山中,再不出來滯事危害他人。白衣女為國除去一大禍害。大果方醒,深受白衣女的教導,逐去仙泉湖,三年後,步入正道,此後,由邾國皇帝將大果封為護國大將軍。

17、邾文公祠

邾文公祠與峄陽書院一牆之隔,東為書院,西為文公祠。文公祠正堂三間,東西配房各三間,大門一間,正堂為懸山建築結構,配房、大門均為大式硬山結構。正堂的中間,有邾文公的塑像,供台桌上供奉邾文公的牌位,兩邊有邾文公婦人牌位及後代按順序排列。明代王命新書《邾文公祠碑》立於正堂前左側。邾文公祠外前、後、左、右還有附屬建築。例如:輯翠亭、凌高亭、桐葉亭等。歷經風雨歲月,邾文公祠,遭受破壞現僅存遺址,尚能考探確認。

邾文公乃一代好明君,他施行德:仁、政愛民如子深得百姓贊揚和愛戴。後人為對邾文公念念不忘,故在峄山之陽營建邾文公祠,塑其像,每逢佳節,百姓來祠堂焚香.祭祀.叩拜。古人為對邾文公的尊崇,贊邾文公的詩句美不勝收,傳為千古美談。

18、鈉雲庵

雲庵位於孤桐寺西約五百米許,史載:先有無名氏題詩石壁,題曰:“千盤鶴嚏雙峰月,一 僧歸半嶺雲”明代天啟二年(1622年)始任鄒縣縣令的黃應祥深愛之,故而築庵,取名“ 運庵”,庵中主持塞姑。北壁石上 “接引”兩大字。庵上下分別建有觀音閣,觀鳳亭,仰止亭。東有妙光洞,葉桐洞。由庵庵而上有一巨石,甚為單方正,稱淨石巖,洞中即靜室庵,為道家門徒之住處。由此庵再往下,二百余米處即彌陀庵。

史載:宋代與蘇轼齊名的山谷道人黃庭堅,曾任鄒縣縣令。後人在峄山建鄒縣名宸祠,供列第一位為西晉太尉郗鑒,位居第二位即黃庭堅。於明代時,有人在淨石巖的陽面上發現了不知乃何人題寫的打油詩一首贊黃庭堅,詩雲:“山谷道人姓黃,蘇門學士名響。鄒峄山不落款,氣沖斗牛屈量。性毫魯直情爽,上上下下窩囊。天大朝廷無席,愈貶名聲愈揚。”三十年代時,日軍侵犯,土匪盤踞峄山, 雲庵及其上下左右的建築慘遭破壞,蕩然無存,但諸名洞自然風光依然宜人。

19、峄陽書院

峄陽書院位於邾文公祠東,由孤桐觀南下面,此勢寬闊而非常平整,其面積約為七千平方米。該地古木昌盛,奇石錯落,風景自然,其院後的的路旁,有多塊深黑褐色帶有蜂窩而堅硬的花崗巖石。

峄陽書院始建於清乾隆十一年(1746年)鄒縣縣令方鳴球所建。為“興一代文明之治,”振興文化教育事業,縣衙之內參加投資達七十余人。該院正房三間,東西配房各三間,院內存有“峄陽書院”石碑。正房匾額寫:“尼山一脈”為方鳴球所題。正房北東、西三壁間嵌有《峄陽書院弓》、《峄陽書院記》、《峄陽書院勸學篇》石碑,俱為方鳴球撰文。

所謂勸學之說,是鼓勵人們勤學習,“舉善而教不能則勸《論語》。”敬教、勸學、授方、任能,古往今來,逐成傳統《峄陽書院勸學篇》全文四張(六十五句、五言)首張言史當建學,為朝廷儲林。次章言士當學,以備齊治之理。三章言士當貞,務有好學之心,末章勸其來學也。只可惜,這些文史資料於清嘉慶年間被人盜取,隨之將該書院被饑民盡皆拆毀,於二0一二年前將此書院又重新恢復完善——完整的峄陽書院。

由峄陽書院上行,上方有棲桐榭建築遺址,現存有一石碑,刻有《詠棲桐射》五言古風:“ 氣接鴻蒙, 列星墜。橫空千余丈,飛虹散彩翠,迸石噴明流,歸崖表靈異。含谷非一狀,林巒書幽邃。窮飄五岳,攀石足吾意。”另外,原有明代無名氏題《游峰陽書院萬峰月》詩和《詠棲桐榭》詞並立。其文曰:“閒來穿峰經,紅日已西斜,吊孤桐,棲寒鴉,搔首欲吟興,共笑語。徘徊僧榻,文穆余風掛晚霞,古今何在,惜哉訪賢蹤已賒,設座待高人,敬奉四季桃花。”

《游峰陽孤桐萬峰月》詩和《詠棲桐榭》詞,後經清代人陳森庵考察證實,系明初漸江清田名士劉伯溫游峰峄山題書。

20、碧雲庵

碧雲庵位於南華觀西南方大約五百米處,小天河之水穿流庵下入翁石洞匯成七巧垂釣湖。東有盤龍道,海豹石、邾國古城牆、臥龍道、西有七巧台、美發池、南寨門。後有古鯨巖。庵上下二層,有石屋、石碑,石屋前,大殿朝陽,兩進院落,東西廂房各三間。有人言道,“雕梁畫棟隱於綠樹灌木林中,天河之水滋潤心田,居此者,心曠神怡,凡夫俗子亦能成仙。”

碧雲庵,亦稱“皇姑庵”,俗稱“皇姑院”。據傳邾君之女擇婚,因百官子弟皆不中意,賭氣出家為尼在此修道居住。年方二十歲的公主尚無名字,有人問及,她以“碰巧碰不巧”敷衍。日久天長,她竟然迷戀上樵哥王不敢。王不敢的祖父是邾國的大臣,因反對戰爭,得罪了主戰派,全家遭害。當時的幼兒王不敢,被聰明的家犬偷偷地刁進洞中,由開山鐵翁收養。鐵翁常言說:“天下如此之大,伙計如此之多,只要勤奮,憑自己的雙手焉能沒飯吃的道理,何必爭名奪利乎!”在老人的影響下,王不敢不僅勤勞儉樸,而且他中篇一付天生的好嗓子,經常唱山歌,嗓音洪亮,歌聲優美,婉轉動聽,打動了公主的心緒。此時,公主見王不敢一表人才,相貌堂堂,一見鐘情,傾吐肺腑略表衷腸。而王不敢一貧如洗,隨義父鐵翁相依為命,王不敢豈敢動紅顏之念,有鐵翁牽紅線,以誠勸說,成全其美,使這一對郎才女貌的年輕人終成眷屬,從此傳為佳話。後人為紀念這位睿智、賢惠的皇姑,將碧雲庵,該稱為“皇姑庵”。後人贊詩曰:“古來一片清淨地,血淚拌摻說不齊。何日盼有花果香,親親笑語春意濃。”

- 上一頁:大美衡山 山清水秀好風光

- 下一頁:峄山略探

熱門文章

熱門圖文