峄山略探

日期:2016/12/14 10:20:41 編輯:中國古代建築

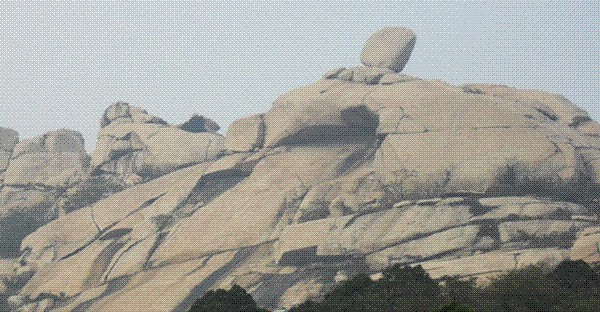

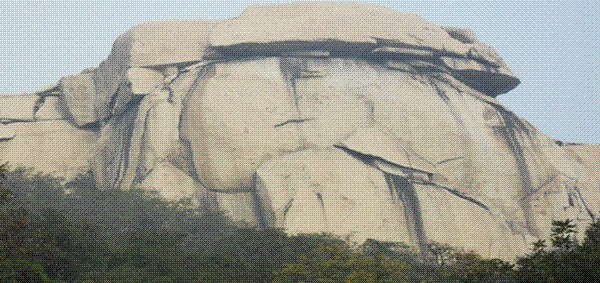

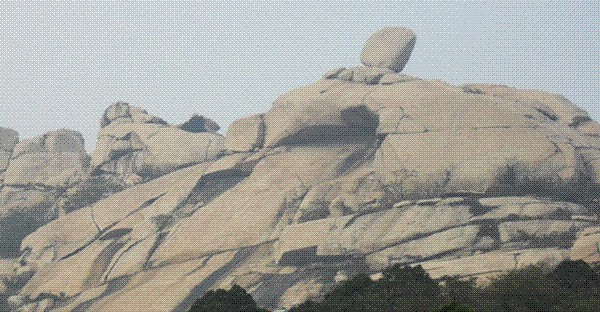

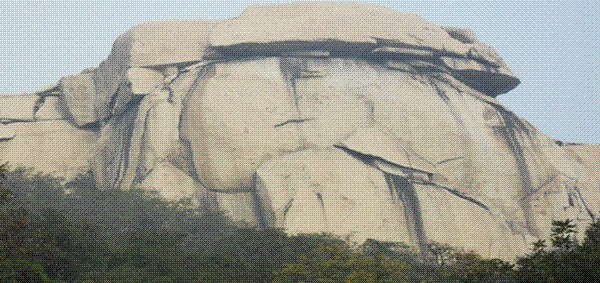

峄山是一座獨立的花崗石山。該山奇石怪異、層層疊疊,陡立百丈,懸崖峭壁、千姿百態、洞穴玲珑剔透,山峰清秀,美麗自然。

山雖小而不高,但氣勢磅礡,有雄偉之風。山不大。占有陡、險、懸、奇、峻、秀六字。所謂的六字,峄山素有泰山之雄偉,華山之峻險、恆山之陡峭、南岳之秀麗、中岳之雄險。

該山上的石頭獨特、象不同大小而無稜角的堆積卵石,使之山體結構空虛,形成繁多的洞穴,洞洞相連、穴穴相通,獨具一格,實屬罕見,被譽為“天下第一奇山”。

峄山風景宜人,景點繁多數不勝數。該山有殿堂、廟宇、亭閣、美景、名石、名洞,文人墨客、贖詩篇章、石碑刻等等,不僅如此,峄山之上還有多種不同石質的石頭,從整體上講,該山乃為灰白色的花崗巖石,而且,從峄陽書院至隱仙洞,這一路的路旁,斷斷續續的出現不少的深黑褐色鐵礦石類而帶有峰窩比較堅硬的花崗石。亦有淺紅色花崗石和硬度較強的白雲石等,視為太空“飛來石”。

峄山乃中國歷史九大名山之一,峄山景觀宜人,尤其是盛夏梅雨季節時,該山頂峰雲霧缭繞,如插入九霄雲天,立足頂峰之上,猶如腳踏祥雲,則為飄逸天宮之感覺,大好河山盡在腳下,好似一幅如此美麗自然之畫卷,不亞於五大名山之風光。歷代帝王、公卿、王侯、才子、和近代國家領導人來峄觀光,提詩作畫,留下了珍貴的書法篇章、刻石墨寶。該山被命名為省級風景名勝,是甲類對外開放的旅游區,是省級重點保護的森林公園,自開放以來,深受游客極高的評價,被人們贊為“泰山雄、衡山秀”、比不上峄山的大石頭。

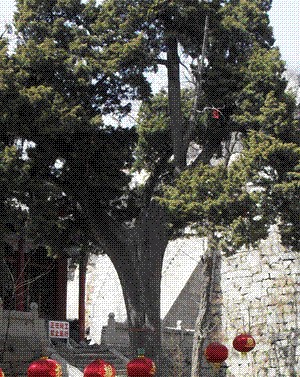

峄山人文、景觀十分豐富,史書記載:峄山從上古曾先後建有廟宇、寺院等二百八十八座,歷經數月保存尚不完善,到目前為止,經初步調查據不完全統計,現僅遺留有七十余座,比原有廟宇總數失去了三分之二之多,真乃是令人不可思議,慘不可忍,這也充分證明了峄山乃道、儒、佛教的文化聖地,可想而知,峄山文化如此淵博之深。在這些七十多座的廟宇中,目前尚能看到及考察的,白雲宮、老君洞、聖母閣、八仙洞、碧桃庵、山神廟、關公廟、邾穆公養心殿、峄陽書院、孤桐書院、觀景亭、鳳鳴軒、太平興國寺等等。

早在2500多年前,孔子率其眾多弟子來峄山講學。相傳:梁山伯、祝英台、萬章等人來峄山讀書修煉。歷代帝王、將相、文人墨客、來峄游覽、題詩作畫、給峄山增添生機,!使這顆燦爛明珠,在邾國大地上大放光彩!

峄山上的殿堂、廟宇、樓台、亭閣等這些歷史悠久而古老的民族建築,由歷代戰火及人為的破壞,有的僅留有遺址,有的卻無蹤跡。目前,在考察中,尚能確認該各建築物的位置及其建築結構之特征,和各時期不同朝代的建築藝術風格,亦充分顯示了地方的民族建築風格及地方之特色。

自八十年代後,隨之社會的推動和發展,全國各地城市建設日新月異,當地政府對風景旅游事業的發展極為重視,對峄山進行開發和完善的管理。近幾年來,將毀掉的廟宇、景點逐步進行恢復。到目前為止,現已恢復完整的有白雲宮四合院和峄陽書院。

白雲宮四合院,正殿五間為玉皇殿,僅前、兩山有回廊,建造形式為歇山單檐建築,五踩飛檐斗拱,屋面鋪設黃色琉璃瓦,雕梁畫棟、金壁輝煌、閃閃發光,殿內的中央供奉玉皇大帝神像。

東、西庑各三間,均為懸山結構,僅前有回廊,屋面鋪設黑色布瓦,雕梁畫棟、東庑中央供奉關公塑像,左邊為壽星,右邊為福星。西庑中央供奉文昌帝君,左邊為送子娘娘,右邊為文財神比干。

大門三間,懸山結構,屋面鋪設布瓦,該院的四角處,設有四角方亭,寶頂式黑色布瓦,前兩四角亭內設有鐘鼓。出去院門往下為長方型的院落一處,院落中有西廂房三間,懸山結構,屋面黑色布瓦,僅前面有回廊,東面為平台。

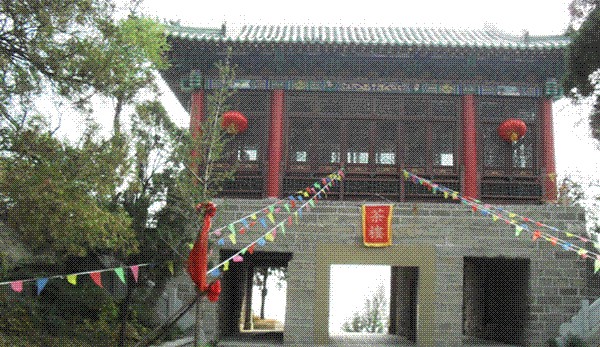

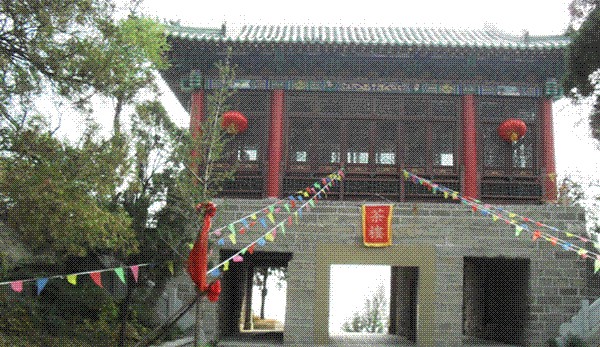

再往前為通明天宮,為白雲宮的前正門。門的上部,乃歷史悠久的民族建築——戲樓,該戲樓為三間歇山建築,施五踩飛檐斗拱,屋面鋪設綠色琉璃瓦,上面為蘇式油漆彩畫,於每年農歷的二月初二日峄山古會時,在此戲樓演唱大戲,給峄山古會增添氣氛,熱鬧非凡。

峄陽書院乃一處四合院,正房三間,東、西廂房各三間,各僅有前廊,正房、東、西廂房均為大式硬山做法,油漆彩畫,煥然一新。正房的中央供奉孟子塑像。前有大門一間,門外高門台,大門裡兩側,設有走廊,油漆蘇式彩畫。而且將上山的盤山路,現已修建基本完善,還增加了索道,給游客提供了攀登的良好條件.

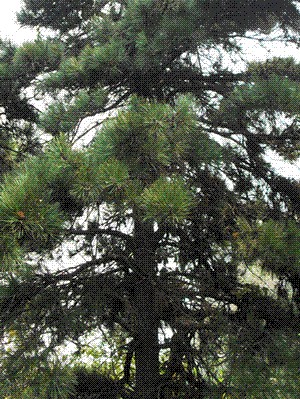

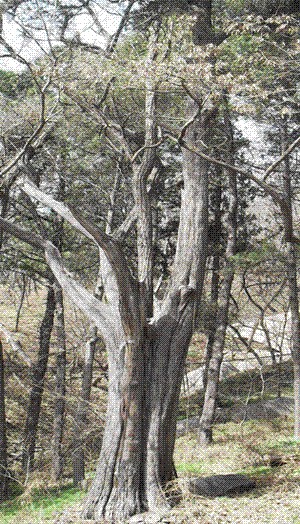

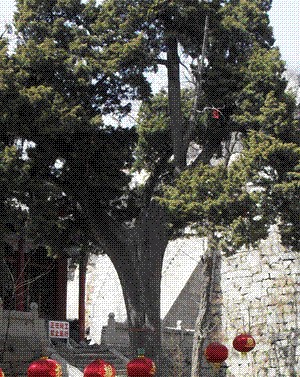

峄山之上的生態較為良好,樹的種類繁多。主要是松、柏和其它多種喬木遍及滿山,四季常青,長勢甚為茂盛。尤其是峄山的東半部分,各種樹木高大、筆直、拔地參天、青翠翁郁、森然茂盛。不僅如此,峄山上還有宋柏,相傳:宋代皇帝趙匡胤來峄山祭天、封禅,見峄山光禿荒涼樹木稀少,

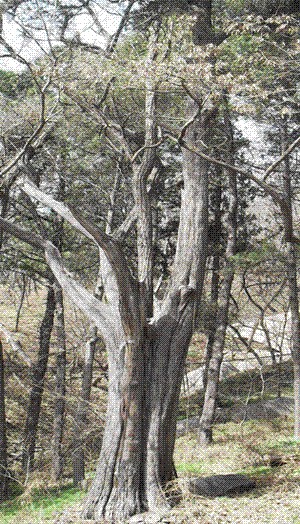

此後,隨即下诏書,讓地方官員,在峄山之上植樹造林,栽植了大面積的常綠松、柏和其他多種喬木。從宋初葉到目前為止,已有一千余年的歷史。歷經歲月,由於管理不善,再加上歷代戰亂的毀壞等,將山上的古樹毀壞慘不可言。現峄山之上,現已幸存下來的有宋柏和清柏數棵,各分別在:白雲宮下面的院內、爺娘洞口的西側十五米處、東宮東面的大花園、五華峰西側的後面等。

這幾棵古柏,在慢長千年的歲月之中,抗干旱、不懼嚴寒、而長在光禿、堅硬的砂礫堅土之中,卻一然枝葉茂盛。到目前,峄山之上除少量的幾棵古柏外,大部分的松柏、喬灌木,均為民國初期(1920年)內閣總理靳雲鵬(鄒城市(縣)峄山鎮苗莊村人)所植。

山上洞穴繁多,如盤龍洞、狐仙洞、隱仙洞、銀錢洞、八仙洞、老君洞等)大小一百四十有之。有名的就有四十六處,大的洞穴能容納三千人有余,小的不下七、八人。這些洞穴是天然形成,前面已描寫到峄山乃為堆積的卵石,所以山體結構空虛不實,而形成洞洞相連,穴穴相通,這就是所謂的峄山與其它山則不同之特點。 為此,將該山稱為天下唯獨之奇山,名揚中外。

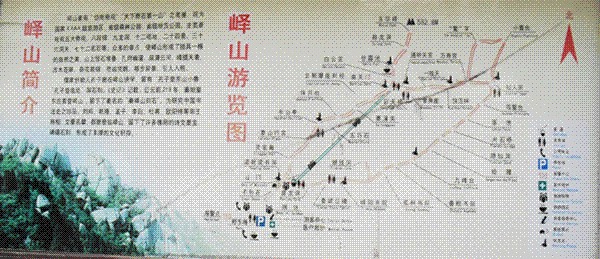

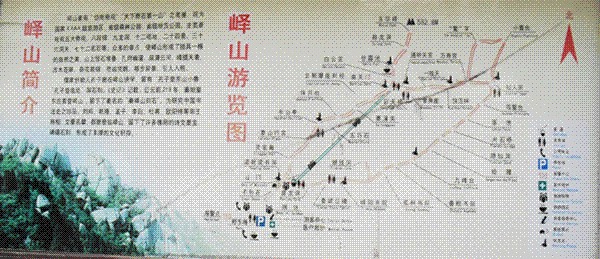

盤山路:峄山現有三條盤山路,彎彎曲曲高高低低而非常陡峭,部分路段不宜行走。總的來看,東路較為平坦,景點繁多,路線之長,亦稱下路。

南天門往下為中路,往下在不遠偏西南方向的特大面積的石崖之上鑿成踏步,乃為上、下山攀登的畢竟之道,此路段非常陡峭而峻險則不易行走,讓人有懸念、膽怯、恐懼之感覺。為加強安全防護措施,故特設索鏈,讓游客大膽而放心的從此路段上、下安全暢通。

該盤山路,各分別為:東、中、西三條道。東道:進去山門,由此向東方向,路經:盤龍洞、桃花洞、峄陽書院、狐桐書院、春秋書院、九峰台、險腰、蓮花池、觀峰台、東宮、八仙洞。由八仙洞往西至萬壽宮、快活林、一線天、白雲宮、通明天宮。由白雲宮往上、甘露池、老君洞、五華峰(峄山極頂、海拔582.8m)由通明天宮往下至南天門。由南天門往西分為中、西兩路,西路路經回馬嶺,至半山亭,中路路經:天梯、北朝摩崖石刻、雲砌橋、賽潼關、伴月亭、半山亭、泰山行宮、靈宮殿、山門、子孫石、牌坊。

山雖小而不高,但氣勢磅礡,有雄偉之風。山不大。占有陡、險、懸、奇、峻、秀六字。所謂的六字,峄山素有泰山之雄偉,華山之峻險、恆山之陡峭、南岳之秀麗、中岳之雄險。

該山上的石頭獨特、象不同大小而無稜角的堆積卵石,使之山體結構空虛,形成繁多的洞穴,洞洞相連、穴穴相通,獨具一格,實屬罕見,被譽為“天下第一奇山”。

峄山風景宜人,景點繁多數不勝數。該山有殿堂、廟宇、亭閣、美景、名石、名洞,文人墨客、贖詩篇章、石碑刻等等,不僅如此,峄山之上還有多種不同石質的石頭,從整體上講,該山乃為灰白色的花崗巖石,而且,從峄陽書院至隱仙洞,這一路的路旁,斷斷續續的出現不少的深黑褐色鐵礦石類而帶有峰窩比較堅硬的花崗石。亦有淺紅色花崗石和硬度較強的白雲石等,視為太空“飛來石”。

峄山乃中國歷史九大名山之一,峄山景觀宜人,尤其是盛夏梅雨季節時,該山頂峰雲霧缭繞,如插入九霄雲天,立足頂峰之上,猶如腳踏祥雲,則為飄逸天宮之感覺,大好河山盡在腳下,好似一幅如此美麗自然之畫卷,不亞於五大名山之風光。歷代帝王、公卿、王侯、才子、和近代國家領導人來峄觀光,提詩作畫,留下了珍貴的書法篇章、刻石墨寶。該山被命名為省級風景名勝,是甲類對外開放的旅游區,是省級重點保護的森林公園,自開放以來,深受游客極高的評價,被人們贊為“泰山雄、衡山秀”、比不上峄山的大石頭。

峄山人文、景觀十分豐富,史書記載:峄山從上古曾先後建有廟宇、寺院等二百八十八座,歷經數月保存尚不完善,到目前為止,經初步調查據不完全統計,現僅遺留有七十余座,比原有廟宇總數失去了三分之二之多,真乃是令人不可思議,慘不可忍,這也充分證明了峄山乃道、儒、佛教的文化聖地,可想而知,峄山文化如此淵博之深。在這些七十多座的廟宇中,目前尚能看到及考察的,白雲宮、老君洞、聖母閣、八仙洞、碧桃庵、山神廟、關公廟、邾穆公養心殿、峄陽書院、孤桐書院、觀景亭、鳳鳴軒、太平興國寺等等。

早在2500多年前,孔子率其眾多弟子來峄山講學。相傳:梁山伯、祝英台、萬章等人來峄山讀書修煉。歷代帝王、將相、文人墨客、來峄游覽、題詩作畫、給峄山增添生機,!使這顆燦爛明珠,在邾國大地上大放光彩!

峄山上的殿堂、廟宇、樓台、亭閣等這些歷史悠久而古老的民族建築,由歷代戰火及人為的破壞,有的僅留有遺址,有的卻無蹤跡。目前,在考察中,尚能確認該各建築物的位置及其建築結構之特征,和各時期不同朝代的建築藝術風格,亦充分顯示了地方的民族建築風格及地方之特色。

自八十年代後,隨之社會的推動和發展,全國各地城市建設日新月異,當地政府對風景旅游事業的發展極為重視,對峄山進行開發和完善的管理。近幾年來,將毀掉的廟宇、景點逐步進行恢復。到目前為止,現已恢復完整的有白雲宮四合院和峄陽書院。

白雲宮四合院,正殿五間為玉皇殿,僅前、兩山有回廊,建造形式為歇山單檐建築,五踩飛檐斗拱,屋面鋪設黃色琉璃瓦,雕梁畫棟、金壁輝煌、閃閃發光,殿內的中央供奉玉皇大帝神像。

東、西庑各三間,均為懸山結構,僅前有回廊,屋面鋪設黑色布瓦,雕梁畫棟、東庑中央供奉關公塑像,左邊為壽星,右邊為福星。西庑中央供奉文昌帝君,左邊為送子娘娘,右邊為文財神比干。

大門三間,懸山結構,屋面鋪設布瓦,該院的四角處,設有四角方亭,寶頂式黑色布瓦,前兩四角亭內設有鐘鼓。出去院門往下為長方型的院落一處,院落中有西廂房三間,懸山結構,屋面黑色布瓦,僅前面有回廊,東面為平台。

再往前為通明天宮,為白雲宮的前正門。門的上部,乃歷史悠久的民族建築——戲樓,該戲樓為三間歇山建築,施五踩飛檐斗拱,屋面鋪設綠色琉璃瓦,上面為蘇式油漆彩畫,於每年農歷的二月初二日峄山古會時,在此戲樓演唱大戲,給峄山古會增添氣氛,熱鬧非凡。

峄陽書院乃一處四合院,正房三間,東、西廂房各三間,各僅有前廊,正房、東、西廂房均為大式硬山做法,油漆彩畫,煥然一新。正房的中央供奉孟子塑像。前有大門一間,門外高門台,大門裡兩側,設有走廊,油漆蘇式彩畫。而且將上山的盤山路,現已修建基本完善,還增加了索道,給游客提供了攀登的良好條件.

峄山之上的生態較為良好,樹的種類繁多。主要是松、柏和其它多種喬木遍及滿山,四季常青,長勢甚為茂盛。尤其是峄山的東半部分,各種樹木高大、筆直、拔地參天、青翠翁郁、森然茂盛。不僅如此,峄山上還有宋柏,相傳:宋代皇帝趙匡胤來峄山祭天、封禅,見峄山光禿荒涼樹木稀少,

此後,隨即下诏書,讓地方官員,在峄山之上植樹造林,栽植了大面積的常綠松、柏和其他多種喬木。從宋初葉到目前為止,已有一千余年的歷史。歷經歲月,由於管理不善,再加上歷代戰亂的毀壞等,將山上的古樹毀壞慘不可言。現峄山之上,現已幸存下來的有宋柏和清柏數棵,各分別在:白雲宮下面的院內、爺娘洞口的西側十五米處、東宮東面的大花園、五華峰西側的後面等。

這幾棵古柏,在慢長千年的歲月之中,抗干旱、不懼嚴寒、而長在光禿、堅硬的砂礫堅土之中,卻一然枝葉茂盛。到目前,峄山之上除少量的幾棵古柏外,大部分的松柏、喬灌木,均為民國初期(1920年)內閣總理靳雲鵬(鄒城市(縣)峄山鎮苗莊村人)所植。

山上洞穴繁多,如盤龍洞、狐仙洞、隱仙洞、銀錢洞、八仙洞、老君洞等)大小一百四十有之。有名的就有四十六處,大的洞穴能容納三千人有余,小的不下七、八人。這些洞穴是天然形成,前面已描寫到峄山乃為堆積的卵石,所以山體結構空虛不實,而形成洞洞相連,穴穴相通,這就是所謂的峄山與其它山則不同之特點。 為此,將該山稱為天下唯獨之奇山,名揚中外。

盤山路:峄山現有三條盤山路,彎彎曲曲高高低低而非常陡峭,部分路段不宜行走。總的來看,東路較為平坦,景點繁多,路線之長,亦稱下路。

南天門往下為中路,往下在不遠偏西南方向的特大面積的石崖之上鑿成踏步,乃為上、下山攀登的畢竟之道,此路段非常陡峭而峻險則不易行走,讓人有懸念、膽怯、恐懼之感覺。為加強安全防護措施,故特設索鏈,讓游客大膽而放心的從此路段上、下安全暢通。

該盤山路,各分別為:東、中、西三條道。東道:進去山門,由此向東方向,路經:盤龍洞、桃花洞、峄陽書院、狐桐書院、春秋書院、九峰台、險腰、蓮花池、觀峰台、東宮、八仙洞。由八仙洞往西至萬壽宮、快活林、一線天、白雲宮、通明天宮。由白雲宮往上、甘露池、老君洞、五華峰(峄山極頂、海拔582.8m)由通明天宮往下至南天門。由南天門往西分為中、西兩路,西路路經回馬嶺,至半山亭,中路路經:天梯、北朝摩崖石刻、雲砌橋、賽潼關、伴月亭、半山亭、泰山行宮、靈宮殿、山門、子孫石、牌坊。

- 上一頁:峄山殿堂、廟宇、亭閣

- 下一頁:天下第一奇山——峄山

熱門文章

熱門圖文