未入選“世遺”的福建土樓誰來保護?

日期:2016/12/15 0:48:01 編輯:中國古代建築

未被破壞前的诏安縣秀篆鎮大坪村半月樓。

如今的半月樓,樓內空地上和樓牆外,已崛起了一座座紅磚白瓷的新建築,周圍的不少樹木也遭到砍伐。

■ 據不完全統計,現存福建土樓的數量超過3000座,而入選“世遺”的土樓共計46座,僅占現存土樓的1.5%。

■ 或年久失修、或人去樓空、或面目全非,非“世遺”土樓似乎難逃無人關注、漸至消亡的命運。

■ 村民應是土樓最基層的保護者,如何調動保護者的積極性,發揮最基層保護者的作用,目前還少有人研究。

1988年10月,土樓專家、福建省建築設計研究院總建築師黃漢民,台灣《漢聲》雜志發行人黃永松等一行4人最早對福建土樓進行全面考察,並完成了72座土樓的測繪。土樓居民“日出而作、日入而息”的生活場景給他們留下了深刻印象。那時,他們誰也沒想到:20年後,福建土樓能成功跻身世界遺產行列。

轉眼間土樓入選“世遺”已3年,那些曾經隱於深山之中的土樓也早已失去了往日的寧靜。黃漢民悉心研究福建土樓30年,見證了這些年土樓內外發生的變化。他在書中寫道:“近年來,招商用土樓去引資、影視選土樓做場景、小說取土樓為題材、媒體借土樓來炒作、旅游以土樓為中心,土樓的保護和旅游的開發受到更廣泛的重視。”與此同時,他也在密切關注“申遺”之後的土樓保護現狀。

近日,筆者在福州的辦公室裡采訪了黃漢民。我們的訪談直奔主題:“後申遺”時代的福建土樓面臨哪些新問題?大量未入選“世遺”的土樓該何去何從?在各種利益群體之間,土樓開發如何實現可持續發展?經過專家指點,筆者來到南靖、平和、華安等地,對部分土樓的保護、開發現狀進行了實地調查。

未入選“世遺”就該被遺忘?同為土樓 命途迥異

據土樓專家不完全統計,現存福建土樓的數量超過3000座,而入選“世遺”的福建土樓名錄只包括了福建龍巖、漳州所屬的永定、南靖、華安三縣的“六群四樓”,共計46座。這意味著,只有約1.5%的土樓進入了“世遺”保護名錄。“世遺”的標簽,像是一座門檻,將門內門外的土樓隔成了兩重天……

位於福建省漳州市南靖縣書洋鎮的田螺坑土樓群,建築年代並不算久遠,但由於其建築形式巧奪天工,遂成為福建土樓的“世遺”標志。被當地人稱為“四菜一湯”的田螺坑是土樓之游的必到景點。站在高處俯瞰,五座土樓巧妙地組合在一起,像一朵梅花盛開於山谷之中。據了解,當地超過半數的住戶仍居住在土樓中,“土樓生意”已成為他們主要的經濟來源。成為“世遺”後,縣政府專門在附近修建了旅游集散中心,隨時有旅游大巴發往土樓景區;南靖汽車客運站的土樓旅游專線,每天也有10多趟班車。

與南靖同屬漳州的平和縣也擁有相當數量的土樓,並且在建築形制上更具多樣性。當鄰縣的田螺坑、河坑土樓群等多座土樓為入選“世遺”而歡呼時,平和縣的土樓遺憾地缺席了“世遺”。從漳州出發去平和縣的班車途經南靖。從旅游宣傳到樓盤廣告,從飯店名稱到公交站牌,路人在南靖隨時可以感受“世遺”效應;但進入平和縣境內,卻看不到任何與土樓有關的宣傳。

在黃漢民的統計中,各個形制中規模最大的3座土樓雲巷齋、莊上城、淮陽樓均位於平和縣。只是因為缺席“世遺”,該縣多數土樓處於默默無聞的狀態中——即便是繩武樓這樣的國保文物單位。從南靖縣田螺坑景區到繩武樓所在的霞寨鎮,20分鐘車程內便可讓人感受“冰火兩重天”的境地。當記者走進繩武樓時,多數房間屋門緊鎖,只有兩三戶人家在樓中生活。采訪中得知,這裡的所有住戶均姓葉,一年下來也沒有多少位訪客。多數房間由於很久沒有住人,屋內落滿灰塵,屋頂生起野草。

黃漢民在《福建土樓:中國傳統民居的瑰寶》一書中將繩武樓稱為“單元式土樓中最華麗的一座”,它於清嘉慶年間由葉氏先人葉處候始建,從奠基到完工歷時100多年。該樓共有24個開間,處處可見石雕、木雕、泥塑、壁畫等,被專家稱為“木雕博物館”。爬上木梯走到土樓二層,一處畫工精美的窗戶上方的牆體已經部分坍塌,室內白色牆壁也被塗抹得失去了本來面目。

按照該文物單位的保護要求,樓外檐滴水區100米以內為環境保護范圍,但緊靠樓檐周圍不到20米處已建起了兩座水泥壁磚砌小樓。漳州作家何葆國在作品中寫道:“我希望有關部門行動起來,爭取把繩武樓列入世遺的擴展項目。不然,繩武樓這座閩南民間藝術寶庫、木雕博物館就注定要永遠寂寞下去了。”

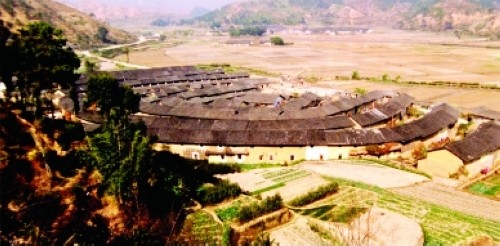

采訪中,黃漢民向記者展示了一張土樓復原圖,圖上的西爽樓是一座典型的單元式方樓,樓內6間祠堂並排,邊長90米,外圍有護城河。坐落於平和縣霞寨鎮西安村的西爽樓始建於康熙十八年,原有住戶93家,520多人。那時,婦女在前院晾曬稻谷,老人在井邊洗刷衣物,壯漢在巷中穿梭忙碌。遺憾的是,這些充滿閩南農家生活氣息的景象已不復存在,西爽樓的全貌也永久停留在圖紙上。2009年拍攝的一張照片上,西爽樓已經部分垮塌。筆者來到此地時,西爽樓只剩下了一面牆體,曾經宏偉的單元式方樓命懸一線。

平和縣南部的九峰鎮現在有土樓51座,鎮邊的黃田村就集中了8座。除了土樓,九峰境內還保存著許多明清時期的寺院、宗祠、家廟、牌坊等,也因此於2003年成為國家級歷史文化名鎮。黃田村最大的土樓是龍見樓,樓牆厚度近兩米,有一個大門進出。據九峰鎮老年協會主席曾慶興介紹,這裡曾歷經三次劫難,最近一次是在大積肥運動中,全鎮人來此樓取土,用做肥料,大樓竟然沒有倒塌。曾慶興說,寬闊的院內原本鋪滿了鵝卵石,現在為了晾曬稻谷全部被改建為水泥地。

村中的另一座土樓——詠春樓前方後圓,造型獨特。筆者看到,土樓門口的荷塘邊上搭著一座豬圈,由於經常被污水滲入地下,樓基不斷下沉,牆體早已發生嚴重傾斜。據記載,原樓主曾萼於乾隆年間中進士,解甲歸田後建起了這座樓,題寫樓名者是當時的福建按察使譚尚忠。譚尚忠是清代文學家,官至吏部左侍郎,入仕前和曾萼是同窗。他們一定不會想到,這座規模宏大的土樓在240多年後竟落得如此境地。位於閩粵交界地帶的九峰鎮是座人口密集的工業鎮,一排排旅店和餐館將土樓的生存空間擠得越來越窄。黃田村的8座土樓本可組成一道別致的風景,但大片的磚瓦建築已將土樓分割開來。

或年久失修、或人去樓空、或面目全非,非“世遺”土樓似乎難逃無人問津的命運。“更大范圍的福建土樓保護問題應該提上工作日程了。對於那些獨具特色但不是‘世遺’的土樓,應該有計劃地妥為保護,千萬不能只盯著已列入‘世遺’的土樓,而讓同樣寶貴的資源消失。”黃漢民指出。

漳州市華安縣齊雲樓是目前發現的現存最古老的土樓。居民已經全部遷出,采取了“凍結式”保護方式。

建設性破壞與凍結式保護——土樓活態保護面臨誤區

早在2008年,黃漢民就提出過:要警惕土樓旅游中的開發性破壞。為了便於收門票,土樓門口搭建了三輥閘檢票機;土樓附近建設大面積的停車場,其代價為侵占稻田、砍伐樹木;居民則將門板卸下來用作擺地攤的工具……他將這些土樓形容為“大超市”“娛樂場”。

“我相信,游客到土樓來,是為了感受這裡的鄉土氣息和民俗文化,而不是為了到這裡尋找商業氣味。”黃漢民說。

盡管對土樓的過度開發感到不滿,但他仍然認為,旅游發展可以提升人們的思想觀念,逐步地把土樓保護推向更高層次。“只要‘真古董’保住了,假古董容易拆除。隨著人們覺悟的提高,這些開發性破壞和商業化包裝問題還有挽回余地,比如不銹鋼旗桿可以拆除,過多的停車場也可以整改。”在他看來,已列入了“世遺”的土樓至少沒有被毀滅的危險。“最讓人擔心的恰恰是,很多有自身建築、文化特色,但沒有列入‘世遺’的土樓,基本處於無人過問狀態,繼續被毀。”

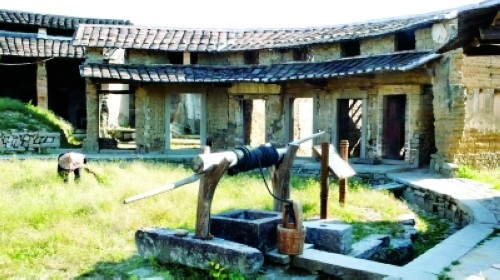

在土樓保護和開發中,還有這樣一種情況:將樓內居民全部遷出,然後像保護寺廟等建築一樣,將土樓封存起來。黃漢民將這種方式稱為“凍結式保護”。他指出,盡管土樓屬於生態型的生土建築,但樓內條件絕非十全十美,比如內院養牲畜極不衛生、樓內不設廁所,這影響了現代居民的正常生活。“土樓既然是活的,就應該允許進行一定程度的改造。由於保護意識不夠,曾有居民在改造中將原有建築改造得面目全非,文物保護部門因此便采取了一刀切的做法。”

位於漳州市華安縣沙建鎮上坪村的齊雲樓,是目前所知的現存最古老圓形土樓,它有准確的紀年,是我國古建築文化和民俗研究的重要實物資料。雖然華安的大地土樓群被列入“世遺”,但齊雲樓並未入選。如今,居民已經全部遷走,古老的夯土建築變成了一座空樓。“與宮殿、佛塔等文物建築不同,土樓是一種活化的遺產,它必須和人結合起來,才能做到可持續的保護和傳承。凍結式保護無法形成可持續發展,讓當地居民自覺參與才是未來發展之道。而地方政府部門還沒有達到這種認識高度。”黃漢民分析說。

民居開發豈能繞開居民——土樓開發模式尚需探索

近日,筆者來到著名的田螺坑景區。3年前,這裡曾發生過一起糾紛:有村民因不滿政府的旅游收入分紅方式,揚言要燒毀已經建好的觀景台,並對進村的旅游車進行打砸。據媒體報道,當時為了制止村民鬧事,警方抓捕了18名村民。

80歲的老文物工作者、漳州市文化局文物科原科長曾五岳對筆者表示,眼看著政府和旅行社都賺到了錢,土樓裡的居民卻沒得到實惠,他們肯定覺得這樣非常不公平。“這給土樓開發提出了警示,政府開發旅游,一定不能忽視居民的實際利益!”

不久後,有人將此事反映至福建省政府的“省長信箱”,並提出建議:世界文化遺產應重在保護,不應過度開發;門票的管理,應由當地村民參與;村民應是土樓最基層的保護者,希望政府調動保護者的積極性,發揮最基層保護者的作用。近日,一位自稱是“南靖土樓拆遷戶”的網友,在人民網“地方領導留言板”留言說,縣政府對老百姓的補貼一人一年只有20元。“為什麼我們南靖土樓成為世遺點後就不被重視呢?”看來,3年前的問題到現在仍有後遺症。

在南靖縣的另一處土樓景區,土樓原住居民成為旅游開發的主體。離田螺坑只有幾公裡的書洋鎮塔下村是漳州著名的僑鄉,這裡的土樓沿河而建,並均勻地分布在兩岸。周圍的溪水、綠樹和建築融為一體。盡管不是“世遺”成員,但這裡的人氣卻十分旺盛。相比團隊游客為主的“世遺”景區,這裡更受自駕游客青睐。

據黃漢民介紹,塔下村的年輕人過去多在外地打工,見過一定的世面,他們回家後,逐漸將土樓辟為旅館、搞農家樂,這是一種可喜的自覺行為。居民們逐漸認識到,自己所在的土樓是有價值和魅力的,就不會去故意破壞原有的環境,而是選擇自覺維護原汁原味的生態環境。在塔下村,景區主要靠村民自己投資、自我管理、自己受益,政府只起引導作用。

“遺憾的是,這些好的苗頭並不是主流。如何培養土樓居民的參與意識?如何對這些好的做法進行推廣?現在很少有人去專門研究這些。”黃漢民有些無奈地說。

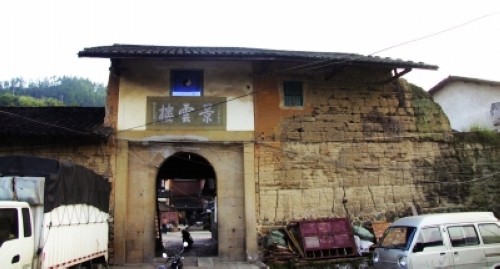

位於平和縣九峰鎮黃田村的景雲樓,正門的土牆已經部分倒塌。

土樓與吃飯的關系

在平和采訪期間,聽一位老人講過這樣一件事。當南靖等縣為“申遺”而忙碌時,平和某領導大致說了一句“土樓又不能當飯吃”!據說,那時有不少土樓被推倒夷平,然後種上了“可以當飯吃”的香蕉、蜜柚。幾年後,福建土樓“申遺”成功,眼看著別人把土樓旅游搞了起來,後幾任領導終於坐不住了,紛紛抱怨前任的不作為。以至於後來聽說有房地產商來投資清溪樓,縣裡更像是抓住了一根“救命稻草”。

前兩年還看不上土樓的平和縣,為何態度突然180度大轉彎?或許是因為縣領導發現,原來土樓是可以當飯吃的,而且投資前景比種香蕉更可觀。從投資商考察到制定出一系列開發計劃,不到5個月時間,不可謂不神速。接下來,為了促成這筆投資,縣鎮兩級領導簡直把遠道而來的商人當神供著。在他們眼中,“推銷平和”遠重於修好一座土樓,為迎合投資商馬先生的需求,任由施工方對土樓構件進行拆卸。

面對投資一方,平和縣上下唯“馬”首是瞻,對於村民一方,政府卻一直試圖采取回避做法。首先,政府與投資商的協議內容,村民事先並不知曉,而閉門施工似乎更加說明,他們在向村民隱瞞一些信息;其次,他們前面說土樓構件“毫無歷史價值”,後卻說要在上海展示“土樓文化”,前後充滿矛盾;另外,政府有關官員熱衷招商原本無可厚非,但作為文物管理者,一直強調“帶動一方經濟發展”,將文物保護置於次要地位,恐怕有些說不過去,將帶動經濟發展重任寄托在一座土樓身上,也未免有些一廂情願。

對於投資本身,村民起初是贊成的,不然他們也不會以低價將房屋出讓。或許其中還有我們不知道的更多信息,但可以肯定的是:村民們的質疑和阻撓,均是在信息不透明的前提下做出的。如果說村民是“狹隘的小農思想在作怪”,那麼政府的行為也同樣十分小家子氣。其實,如果雙方一開始就注重溝通,結果或許不會太壞。

據可靠消息,在平和投資受挫的馬先生已轉戰安徽蚌埠,並在今年敲定了新投資項目:4年內在當地建一座“中華古民居文化公園”,總投資是110億元!此時,平和縣領導大概只能羨慕嫉妒恨了。看來,想吃土樓這碗飯並不太容易。

個案分析

清溪樓:各方博弈的試驗品

近日,筆者來到福建省漳州市平和縣霞寨鎮村東村,探訪一座叫做“清溪樓”的圓形土樓。

當南靖、永定、華安聯合申報世界遺產時,平和縣上下對此毫無准備,近幾年才開始考慮借“世遺”東風,伺機宣傳本地的土樓。

2009年8月,由漳州市文管辦主任楊麗華牽線搭橋,來自上海一家企業的老總與當地政府達成了合作意向,欲對清溪樓進行維修、開發。“選擇不是文保單位的清溪樓,比較有開發空間。”楊麗華稱,開發土樓絕不僅僅是修復那麼簡單,至少要能帶動一方經濟的發展。

聽說有人投資修樓,清溪樓的36位業主在第一時間感到高興。按照投資計劃,所有住戶搬離了土樓,以每年1200元/間(土樓共36間)低價將樓出租給鎮政府30年,由上海企業負責出資對土樓進行修復。

2010年1月,來自上海的建築工人進駐清溪樓,此後土樓常常大門緊閉,村民無法得知院內情況。不久有村民發現,維修工人從樓中卸下一些屏風、門窗、石板、石門框等構件,欲將其裝車運走。霞寨鎮黨委宣委陳振平接受媒體采訪時稱,這些構件要運往上海,並證實“要在上海的星級酒店裡仿造一座土樓”。平和縣則提出,希望仿建的土樓能命名為“清溪樓”,並提供空間展銷平和土特產,以進一步擴大平和的知名度。

村民卻不干了,對此進行阻撓,理由是:“祖宗遺留下的東西絕不允許他人以任何名義破壞。”陳振平則稱:“此次拆下來的都是一些破舊構件,並沒什麼歷史價值。”有人又以村民名義在網上發帖稱:那些物件很多都相當完好,只是看上去較舊而已。曾在現場采訪的福建媒體同行對筆者說:“在城市打過工的村民見過一定世面,對文物保護有一定的了解,在網上發出呼吁的人也以他們為主。”兩個多月後,夾在村民、投資方與政府三方中間的清溪樓只修葺了一半,工程就停滯了。

據了解,投資方先期投資了300萬元,修復土樓後將由當地政府開發清溪樓周圍區域,建成“閩南文化生態博覽園”。按楊麗華的想法,平和縣的清溪樓、繩武樓可跟周邊的南靖土樓、永定土樓連成一片,為今後沖刺“世遺”擴展項目打基礎。而投資人也正是看中了這一前景。在村民的阻止下,維修工作暫停。即便後來鎮政府去做村民工作,也無濟於事,一個看起來很宏偉的計劃最終夭折。

當地一位黃姓村民對本報記者稱,上海的投資人馬某是房地產商,當時還打算把周圍的一些耕地租下,在對面的一座山上開辟觀景台;清溪樓維修後要改建成酒店,裡邊還要設立一座土樓研究中心。當然,這些都是沖突發生後才聽說的。

當地專家曾表示,清溪樓能否順利進行開發,將為平和縣今後開發土樓經濟提供經驗和教訓,沒想到首次引資開發土樓即宣告失敗。整個過程中,政府、投資商、村民一直在為各自利益進行博弈,清溪樓充當了試驗品的角色。清溪樓通過此次維修得以完整保存,但不幸的是,此次試探之後,很難再有人青睐它,這座“不是文保單位”的土樓或許注定要繼續被冷落。

- 上一頁:海口中山紀念堂三問

- 下一頁:開封老宅與中國傳統文化