徽州古宅

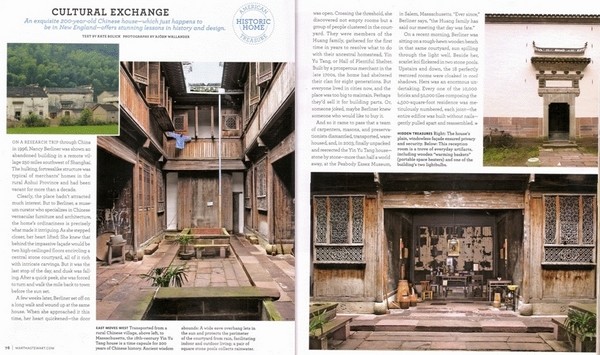

日期:2016/12/15 0:41:24 編輯:中國古代建築一座有200年歷史的徽派古院落,費時六年,從安徽黃村遠隔重洋一磚一瓦入駐美國海邊小城塞萊姆,它原本即將凋萎的生命重新張揚了起來。透過這條“時光隧道”,人們看到了當年的格子花窗、雕花大床、麻將和家譜,走近了一個中國家族在歷史長河中留下的印跡。

皖南地區以徽派古建築而聞名,有數不盡的老街、老宅、書院、宗祠、古塔、牌坊群、名人故居。位於安徽最南端的休寧,有個偏遠村莊叫黃村,風景秀麗,徽派建築錯落有致,但與已成為世界文化遺產的宏村、西遞比起來,名頭並不響亮。

距離黃村1萬多公裡,美國馬薩諸塞州,波士頓東北部,有個海邊小城叫塞萊姆(Salem),是一座有370年歷史的名城,也是著名的皮博迪·埃塞克斯博物館(PeabodyEssexMuseum)的所在地。這座博物館建於1799年,是美國連續開放時間最久的博物館(紐約大都會博物館也不過初建於1870年),以館藏豐富的國際性藝術品、特別是亞洲藝術品而著稱。這間博物館裡珍藏了一座被視為地標的“中國房子”——建於清朝中期的徽派建築蔭馀堂,是從休寧的黃村整體搬來、異地重建的,前後一共花費了6年時間,投入的人力、物力均難以想象。

一個是中國鄉村的清代老宅,一個是美國港口城市古老的博物館,兩處地方為何會發生聯系?相隔千山萬水,又如何搬遷?

前世

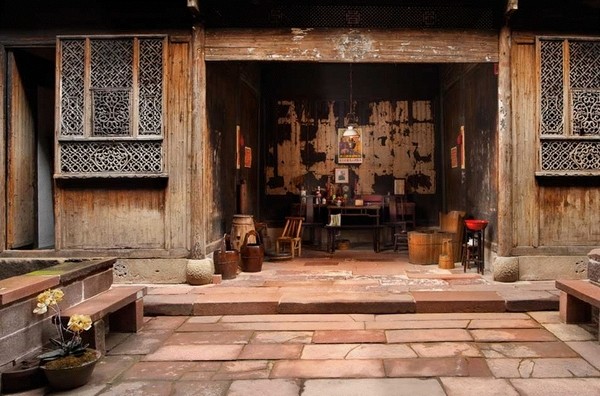

休寧的黃村住的多是黃氏家族,他們於1210年到達此地,繁衍生息,1400年,第七代黃氏後人黃岳齊(諧音)開始編纂家譜,這成為後來文物及歷史學家們研究這座宅院及黃氏家族史的重要依據。東印度航海協會(EastIndiaMarineSociety)1799年創建皮博迪博物館時,黃氏家族第28代和第29代後人也在建設蔭馀堂。當時,他們在漢口、上海經商賺了錢,決定回鄉修建這座有著16間臥室、四合五開間,符合傳統習俗及風水的跑馬樓。他們希望積累的這份家業能蔭及後世子孫,因此取名“蔭馀堂”。

黃家在蔭馀堂聚居了約200年,這座老宅目睹了整整八代人的生老病死,也幸運地挺過了各種戰爭及運動。它經歷了清朝的衰亡、民國的建立和新中國的解放,1951年,部分房間被沒收,後來廚房又塌了。不管怎樣,它堅持到了20世紀,但又趕上了經濟大潮的沖擊。

20世紀80年代,黃家人已散居各處。就像許多鄉村一樣,青壯年勞動力前往外地打工,蔭馀堂中住的多是孩子與老人。1982年,隨著最後一代黃錫麒的遷出,這座熱鬧了200年的老宅院不再有人居住,年久失修,狀態不佳。1996年,家族成員齊聚蔭馀堂,用投票的方式決定是否賣掉這座房子。這也是鄉下老屋的普遍命運。

一個外國人的出現,改變了蔭馀堂的命運。

1996年,獨立學者南希·柏林納(NancyBerliner)正好在中國旅行。南希是哈佛大學藝術及建築史專業的博士,早在1980年就到過中國,在北京的中央美術學院學習過中國藝術史,能講一口流利的漢語。南希被徽派古村落的粉牆黛瓦所打動,她曾經到過蔭馀堂,當時房子是空的。在黃氏家族投票決定蔭馀堂命運的節骨眼兒上,南希正好重訪黃村。這一次,裡面有人,門也開著,於是她徑直走了進去。黃家人告訴她,他們剛剛決定把它賣掉,“你想不想要?”後來對《紐約時報》的記者談起這件往事時,南希說:“我想,這真是一個合作的完美機會。”

對於南希來說,“工作中最激動人心的部分就是在那些意想不到的地方發現美麗和獨特的事物,然後與大眾分享。”作為一名波士頓人,她很有興趣把這棟讓她著迷的徽州老屋搬到同樣古老的塞萊姆市。黃氏後人認為,已顯破敗的祖屋若能在美國得到重建和永久保存,是這座老宅最好的結局。黃村的文化保護單位當時正好在尋求美國機構的幫助,以提高該地區傳統建築的知名度和保護力度。皮博迪館方則認為,塞萊姆市作為19世紀最重要的美國東部與中國貿易的港口,早就有收藏中國文物和藝術品的傳統,而且有保護歷史遺跡的傳統,他們自然支持蔭馀堂搬遷到美國。在南希女士的推動下,經過中國政府的遷移批准,借助波士頓Fidelity投資公司及其基金會的財力支持,蔭馀堂作為中美文化交流計劃的一個項目,以及第一座被整體購買並遷移到美國復建的中國房屋,准備漂洋過海了。

1997年盛夏,在蔭馀堂被拆除之前,黃家第35代後人鄭重地向祖屋作了最後的告別。

變身

1997年,一個大膽的搬遷計劃從構想進入了實施階段,蔭馀堂開始進行解體調查,工程師繪圖、拍照,工匠們則給各個部件做上記號。

異地重建是一個浩大繁瑣的過程,光是拆除工作就整整進行了四個月,所有原始信息都需要保存下來,進行編號,記錄原有的結構、安放方式,美方建築師把所有數據輸入電腦,為每個部件建立永久標簽。拆下來的部件包括2735個木構件、972塊石片和當時屋內擺放的生活、裝飾用品,甚至連同魚池、天井、院牆、地基、門口鋪設的石路板和小院子也拆了下來,將原封不動搬到美國。

1997年底,這座建築面積400多平方米的徽派磚木老房子,裝滿了19個國際集裝箱。從上海出發,經巴拿馬運河運抵紐約港,然後於1998年2月用卡車運到馬薩諸塞州的倉庫。

隨後幾年,中美兩國的文物專家與特意從安徽當地聘請的多批專業木匠,對蔭馀堂各個部件進行測量、稱重、分析及修復,並將損壞腐爛的木質部件按原樣重新打造。畢竟中美的建築法則不同,復建時,美方建築師遇到不少挑戰。比如蔭馀堂不是根據現代的建築安全規范建立的,內部也沒有電源;屋頂瓷磚沒有上釉,難以適應新英格蘭地區冬天的嚴寒。經過中美專業人員的合作,最後不僅按照原貌復原了蔭馀堂,同時也使其符合了現代的建築規范。

當蔭馀堂的木頭框架第一次豎立在皮博迪博物館中時,已是2000年9月。2000年11月,中國古建築專家、曾師從建築大師梁思成的羅哲文先生親自到波士頓,加入蔭馀堂的備展工作。

在中國,蔭馀堂只是眾多傳統建築中的一座,根據當時的標准,甚至無法擠進文物保護的行列;而在美國,它是獨一無二的,像藝術品一樣得到精心修護。2003年6月,蔭馀堂終於加入到皮博迪博物館已收藏的23棟歷史建築的行列,正式向公眾開放。據說第一天排隊參觀的人數就超過一萬。

重生

塞萊姆位於波士頓東北一個狹長的半島上,是美國最古老的小城之一,18世紀時是一個繁忙港口。籍由貿易港的地利之便,當地商人從世界各地收集精品,也非常支持自然、文化與藝術的研究,於是皮博迪博物館應運而生。

博物館最大的捐助者喬治·皮博迪(GeorgePeabody)通常被認為是現代慈善機構的創建者。他幼年只接受過4年學校教育,一生中捐助了22所教育機構。其捐贈包括倫敦的皮博迪基金會、哈佛大學的皮博迪考古與人類學博物館、耶魯大學的皮博迪自然科學博物館等。如今,塞萊姆的皮博迪博物館已收藏藝術品近200萬件,擁有兩座藏書超過40萬冊的圖書館和24棟歷史建築。

在皮博迪的所有收藏中,最引人注目、也最令博物館自豪的,就是搬遷自安徽黃村的蔭馀堂,它是美國本土上唯一的一棟清代建築。

因為此宅來之不易,博物館對它的管理與保護也相當特別。博物館門票15美元,參觀蔭馀堂要另外再買一張5美元的門票,參觀人數有限制,參觀時間僅限半小時,且必須跟隨導覽按批進入,不允許帶背包,嚴禁攝影……就好像朝聖一般。很多美國人參觀時臉上都露出一副好奇而興奮的表情,而當我看到那高高的馬頭牆時,則像是老友重逢。

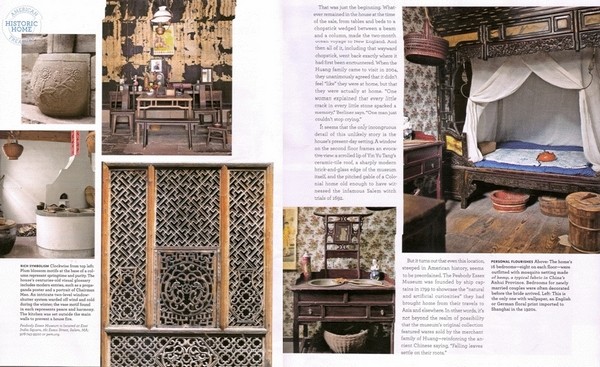

蔭馀堂開間並不大,單層只有200多平方米,建築結構非常緊湊。游客們可以來回走動。在國外的博物館裡,人們通常看到的總是中國的帝王建築或是文物珍品,是精心選擇的一個文化切片;而通過蔭馀堂,沒有到過中國的外國人第一次有機會看到中國平凡人家真實的生活狀態。蔭馀堂的每處設計、布置、陳列都打下了深深的時代烙印,從中可以窺見中國的建築藝術、民俗文化和中國人的價值觀。它不僅保留了建築與文物,也保留了幾代中國人的生活痕跡。所以羅哲文先生說,蔭馀堂在民俗研究上的重大意義,不亞於這棟房子本身的價值。

漂洋過海的蔭馀堂保護之完好,也令黃氏家族第36代後人黃秋華驚訝。他曾受館方邀請專程赴美參觀,看到曾經住過的老屋和熟悉的生活用具,他說:“當時就覺得我們已經穿越時空了,因為我們的房子在我的記憶當中已經被拆掉了,這時候突然展示在我面前,我覺得非常激動。”

當我看到蔭馀堂完全保持原貌的家具、家譜、祖先畫像、老月份牌,看到老式的雕花大床、陳舊而滿是油跡的床單、女人的發簪、家人的信件,看到精致的格子花窗和中國人熟悉的暖瓶、臉盆、算盤、麻將、墨斗、燭台,看到重建時繪制的足有數百頁厚的施工圖紙和黃家人的賬本印章……內心的感動也無以言表。

離開蔭馀堂時,我忍不住對一位工作人員說:“我是從中國來的,我去過徽州。”於是我們聊了起來。這是一名高大的黑人,他告訴我,他曾經在越南服役,打過一年仗;後來到了博物館工作,主要負責蔭馀堂,他很開心,因為來的人都很享受參觀的過程。他自己也覺得蔭馀堂非常棒,“簡直是個時空隧道”,他說,“這裡完全是另一個世界,和美國不一樣。”

在蔭馀堂公開展覽的那一年,南希出版了一本書,叫做《蔭馀堂:中國房屋的建築與日常生活》(YinYuTang:TheArchitectureandDailyLifeofaChineseHouse),詳細記錄了關於蔭馀堂的一切。為了方便無法前往博物館參觀的人們,皮博迪博物館為蔭馀堂做了一個十分精美的三維網站,介紹了老宅的簡史、建築裝飾特色、搬遷保護過程和黃家的家譜世系、來往書信等,通過照片、視頻、3D透視圖、Flash動畫,全方位再現了蔭馀堂。

雖然嚴格限制人數,但是從2003年至今,也已經有約50萬人參觀過蔭馀堂。一位參觀者說:“去中國旅行超過了我的預算,所以這是一個非常棒的機會,讓我得以了解中國的歷史文化。”這也是我最後想說的話:如果你有機會到美國旅行,恰好到了波士頓,別忘了抽出半天時間去塞萊姆看一看蔭馀堂。這座普通的中國傳統宅院,不僅加深了美國人對中國的理解,也加深了我們對自身的理解。這座建築是有生命的,它是關於中國人的一段鮮活的歷史。

- 上一頁:千年常道觀:傳說魯班一夜建成

- 下一頁:廣州:清代18座城門今何在?