鄉村之美,且行且留住_中國文物網-文博收藏藝術專業門戶網站

日期:2016/12/14 21:33:03 編輯:中國古代建築

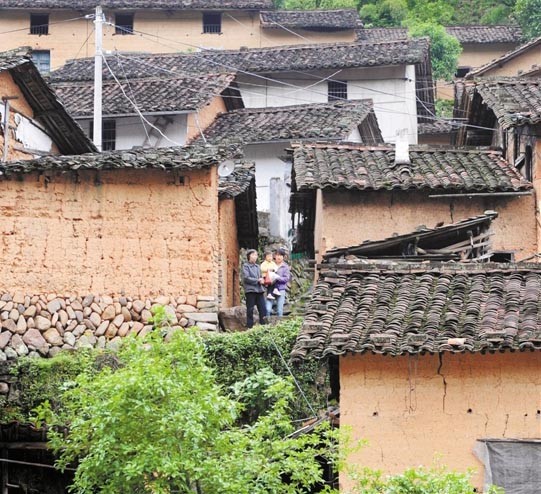

在翁源村,黃泥牆與黑磚瓦的搭配,生動簡約。

89歲的翁清蓮瞧見建築師王澍經過家門口時,覺得他蠻面善。

老太太沒事喜歡倚門而坐,凝望一成不變的風景。大部分時間,過路的,是她熟悉的鄰居,很少看到陌生人。

印象中,這位身材微胖、戴著眼鏡,笑起來挺和藹的中年人,已經來過咱們村子幾次了吧。

衢江區舉村鄉翁源村位於烏溪江庫區,是整個衢江區最偏遠的小山村,坐汽車出村子,光盤山公路就得走上一個多小時,翁清蓮幾乎沒有踏足過村子以外的地兒。

翁清蓮不知道,她覺得有點面善的中年人,是普利茲克建築獎獲得者王澍,而且這已經是他第三次來到此地。

美,更要有人氣

翁源村的歷史可溯至宋朝。《翁氏家譜》載:宋淳熙甲午年,翁氏的先人翁甲公從福建興化府莆田縣遷移來此,選中這三面環山、林泉豐美的地方定居下來,又因為村系一坑之源,故名翁源。

千百年來,日出而作、日落而息的村民仿佛沒有覺察到歲月流逝,保持著傳統而自足的生活方式。他們友善淳樸,對陌生人無戒備之心。民居常常是大門通敞,經過一戶人家,如果主人家恰好倚在門前,他會熱情邀請你進去坐坐,喝杯清茶。

王澍與他的團隊不想破壞這樣的生活形態。“這裡,有一種鄉愁的韻味。我們的規劃,要吸引城市人來,但不能打擾村民的生活。”團隊成員、中國美術學院博士生楊骞說。

你想尋找的是什麼?這兒沒有喧囂,但也不寂寥,似乎能抓住鄉愁的一點點影子,但是不細細體味的話,轉瞬即逝。

按照王澍團隊的設想,翁源古村落在保護中提升,提供一定數量的民宿,但不接受蜂擁的游客,只能接待預訂的客人,游客來鄉村休閒體驗建議三至五天。

試想一下,清晨,和步履蹒跚的村中老人一起,放慢節奏,在外來的“流動菜場”購上一把新鮮蔬菜,回去過水一撈,下碗小面。午間,到曬谷場上和村人一起翻翻稻谷,看溪水裡魚兒自在嬉戲。晚間,享受大山裡的沉靜,當然還有蟲鳴聲聲伴入眠。

“吸引游客進來的業態,也是希望村民能得到一些收入,這樣有利於他們保持不變的生活方式。”楊骞說,村裡留守的老人越來越多,如果放手不管,幾十年後,古村就會消逝在記憶中,“如果年輕人全離開了,遺忘是不可避免的。我們要尋找的方式,就是讓他們在村裡也能取得不錯的收入,這樣古村的人群才不會流失。”

老,但不過時

當王澍一行人走進鋪子裡時,鐵匠張金水有點不知所措。一直都是附近村民光顧他的鐵匠鋪,他一時沒明白這麼一群人會給他帶來多少生意。

在王澍眼中,這些純手工打造的鐵質農具,就像在碰觸另一種生活。“你就是將來我們創新中心的鐵匠師傅。”王澍拉著“打鐵大師”合影一張,留下一句邀請。

張金水70歲,是村裡唯一的鐵匠師傅,他說,自己的手藝後繼無人。69歲的篾匠師傅黃久林,也遭遇和張金水一樣的窘境。

黃久林的手藝傳承自父親。老父親雖然大字不識,手卻特別巧,他編的席子、籮筐、篩子、簸箕不但牢固結實,而且精美,十分受村裡人歡迎。“我的手藝就是父親教的,因為我手藝好,大家都喊我來編,以前一年到頭幾乎沒有閒的時候。”黃久林說。

從15歲給父親當學徒到53歲決定放下手藝活。黃久林38年的篾匠經歷也見證了這個古老行業的逐漸沒落。隨著塑料制品的大量出現,篾制品在農村生活中的作用逐漸被取代了。

“篾匠都是手藝活,特別費工時,編上一張席子就要5個小時。”老伴夏石蓮每回看到黃久林弓著身子編竹篾,都感到特別心疼。因為做篾匠辛苦,大多數年輕人對此並不感興趣。黃久林也曾收過幾個徒弟,但沒幾天就跑了,一個也沒出師。

10多年前摔傷腿後,黃久林便放下了這門老手藝。如今,和他同一輩學藝的老匠人都已基本故去,村裡再也找不到年輕的篾匠。

在王澍團隊的方案裡,要為這些即將消逝的手藝找到傳承的途徑。翁源村裡,會建一個創新中心,張金水、黃久林這樣的手藝人可以在此展示技藝,效果好的話,他們都能收到新徒弟。

歸,向鄉村學習

吸引建築大師的,自然是建築。

重重青山的隔阻,讓這個偏遠的小山村得以保存原始風貌。夯土混磚,以明代古建築為主的民居古建築群完好林立。外觀是不起眼的黃泥牆,但觸在指尖的斑駁感透出歷史的厚重。細看,黃泥牆與黑磚瓦的搭配,生動簡約。

沿著長長的石子路,王澍很興奮,但沒有過多言語表達自己的感受。

楊骞用了“震撼”一詞來形容翁源村的建築整體。其實,他不是第一次到翁源,但每一次來,都能汲取一些新的靈感。

“這裡的建築保存相當完好,極富時間感,江浙一帶已經很難看到這樣的夯土建築群了。”楊骞比劃著說,“這裡的建築有一種特別的歷史的時間感,能看到建築講述著許多村裡的故事 。”外行的我們,似乎也看到了古建築上躍動的音符。

在翁源,大小宗祠氣勢莊嚴。翁氏宗祠始建於明代中期,清末時期重修,用材粗大,規模宏偉。屋頂硬山造三級馬頭牆,小青瓦陰陽蓋法,八字門樓,重檐,施望板,門廳明間有戲台,次間是天花望板。翁氏小宗祠是分祠,呈四合院式,雙天井,也有600多年歷史。縱然是匆匆一瞥,縫隙繁密的木質門板、鱗次栉比的花鳥透雕,都令人不禁對前人的手藝心生崇敬。

王澍曾在訪談中說:“我事實上是在把很多中國鄉村的元素挪到城市裡,一系列作品可以說都是在學習鄉村。因為它,尤其是在這種更自然的狀態的生活,它肯定是你的老師。”

登上制高點,歷史與現實的色彩沉澱在鄉村古建築群中,展示著藝術的、沉靜的久遠之美。

離開翁源古村前,王澍說,以後,他也想在翁源打打鐵、種種菜,這樣的生活,真不錯。