杭州成功釋讀鳳凰寺古墓碑銘 譯稿將是一部巨著

日期:2016/12/14 20:18:56 編輯:古代建築史

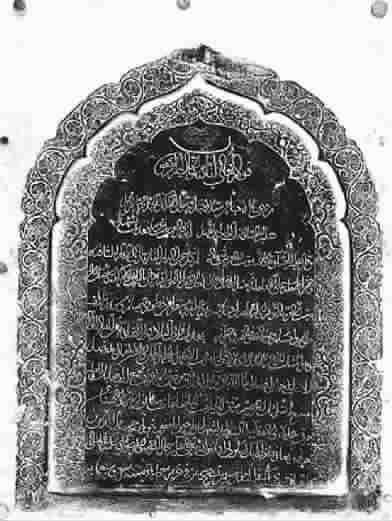

一批沉睡了700年的元代古碑,由於上面銘文是古阿拉伯語,無人看得懂。最近,筆者從杭州文史研究會召開的杭州鳳凰寺藏阿拉伯文和波斯文古碑釋讀評審會上了解到:墓碑銘文已由世界頂尖專家初步轉譯釋讀出,從銘文看到,早在700年前,杭州已是一座具有高度國際化的大都市。

古碑最初在柳浪聞莺

這批古碑並非一開始就珍藏在鳳凰寺。杭州文史研究會副秘書長吳志堅說,它們最先是在聚景園的墓地裡,也就是今天的柳浪聞莺公園處,算是舊時杭州穆斯林墓地。後來收藏在重建於元代的伊斯蘭教清真寺——杭州鳳凰寺中。

早在上世紀,這批碑銘,就一直被國際學界所關注,不過一直未能成功釋讀。難題在於,碑銘上所使用的是特殊的碑銘體,並非掌握一般阿拉伯文和波斯文語言知識就可以釋讀,需要艱深的專業技能。而現今國際學界有能力釋讀這種古阿拉伯文和古波斯文碑銘體文字的學者,屈指可數。

直到2008年,英國倫敦大學亞非學院伊朗學系莫爾頓講師(A.H.Morton)和蘭天德博士(Gorge.Lane)與杭州文史研究會合作,著手釋讀這些碑銘。

古碑的主人是誰?

南京大學歷史系教授劉迎勝說,根據銘文顯示,在這些墓主中,有波斯人、阿拉伯人、突厥人;其職業,有商人、行省高官、軍事官員。他們多從陸路而來,有一位甚至就來自汗八裡,即大都,也就是今天的北京。當然,也有個別人士是通過海路而來。墓碑雕刻精美,也充分顯示了墓主人社會地位普遍較高。

劉迎勝說,古碑形制為穆斯林式,使用語言為阿拉伯語和波斯語,但許多刻紋卻是明顯的漢式。這個特征反映,當時的穆斯林在頑強保持自己宗教文化傳統的同時,也開始受漢文化影響。比如,他們用波斯語作詩,在西子湖邊低吟淺唱。

“此一濁世,沉浮多少君王與天子的頭顱;此世的塵埃,與散發著樟腦與龍涎香氣味的秀發與紅顏相混。”第14號碑上,這句詩歌的風格意境,竟與我國唐代李長吉的某些詩篇相像。

古代杭州高度國際化

杭州文史研究會副會長、中國人民大學歷史學院教授包偉民說,元代杭州穆斯林與之前來華的穆斯林相比,出現了前所未有的新特征。唐、宋時的穆斯林聚居於“蕃坊”,多為阿拉伯或波斯商人,沿著海上絲綢之路而來。而到了元代,其族源的多元性、社會地位、聚居區繁華程度,都遠遠高於以往。比如,他們大多從陸路而來,政治地位較高,經濟上也比較富裕,且人口富庶,大商富賈眾多。

聚居區面積廣大,擁有數座清真寺。最古老的一座,就是今天的鳳凰寺。最重要的是,元代杭州的穆斯林聚居區並不是封閉的,它巨大、繁榮,構成了杭州市井生活的重要部分。這也反映了占人口絕大部分的漢人的包容心態。

“這一批墓碑是中國文化、宗教發展史中留下的重要物證,更是古代杭州國際化程度較高的最好證明。它證明在古代相當長的一段時間裡,杭州是非常國際化的,其國際化程度與現代相比甚至有過之而無不及。”包偉民說。

譯稿將是一部巨著

2011年,莫爾頓不幸因病逝世,但他已完成了將碑銘釋成英文的大部分工作。

此後,杭州文史研究會延請伊朗德黑蘭大學碑銘學專家烏蘇吉教授以及國內一流學者通力協作,對照莫爾頓英文原稿,並參校碑銘原文,初步完成碑銘的中譯。

目前,這項工作已完成釋讀的初稿。這次評審會後,譯者將進一步完善譯作,爭取盡早完稿,目前預計最終的譯稿,將是一部包含碑銘圖版、波斯語與阿拉伯語原文譯文、英文譯文以及中文譯文合編的學術巨著。

熱門文章

熱門圖文