誰遺棄了河南伊川書院?廊間瓦礫堆積 石碑曝曬

日期:2016/12/14 18:49:10 編輯:古代建築史

北宋神宗元豐五年(公元1082年),著名理學家程頤在此建立伊皋書院(元朝改名伊川書院)。據相關資料記載,當時的伊皋書院正房5間為講堂;東西廂房各3間,為弟子居所;書院內有稽古閣,作貯書之用;大門上懸“伊皋書院”匾,為程頤所題。

此後20年間,程頤長期在書院講學,其思想體系和著述傳道活動大多在此間完成。那時,四方學子紛至沓來,“講易學、授理學,求教者日夕盈門”,“學者出其門最多,淵源所漸,皆為名士”。程颢、程頤二兄弟的弟子中較有名的有80多人,其中,最為著名的,是呂大臨、楊時、謝良佐、游酢等人。廣為人知的“程門立雪”的故事即發生於此地。

程頤所傳之道,就是對後世產生深刻影響的“洛學”,它對宋代理學思想體系的建立具有開創之功。也正是在這個意義上,有學者評價,“伊川書院是理學的策源地之一”。應該說,在皇皇中國書院史和思想文化史上,伊川書院有著特殊重要的歷史地位。

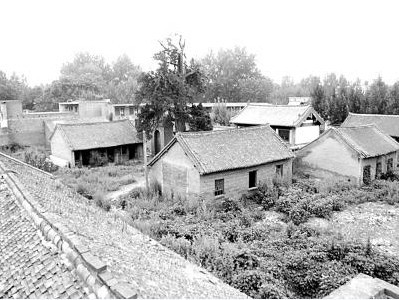

由村民引領,記者穿過一戶人家的廳堂,走下幾級石階,便站在書院開闊的土地上。記者看到,書院圍牆呈簸箕形——村民們新建的樓房從三面將書院包圍起來,而其中一面牆體便是書院原來正門位置。現在,書院唯一入口便是這戶人家的後院。

放眼望去,沒膝的蒿草中點綴著幾座破敗的磚瓦房。房屋黃泥裸露,門窗洞開,籐葛肆無忌憚地爬上窗棂。院子裡,村民們見縫插針地種上玉米、辣椒等農作物,一幅殘破凋零景象。有村民向記者回憶,幾年前這裡來了批工人,對書院正殿進行危房加固。除此以外,這裡一直處於無人看管、自生自滅的狀態。

在蔓草的牽絆中,記者來到書院腹地曾被修繕過的正殿前。記者看到,绛紅色木門已在風雨侵蝕中褪色發白;門窗貼紙已經無存,門框上隱約可見粉筆刻畫的痕跡;透過門窗格子的孔隙,記者看到殿內空空如也。

推薦閱讀:

安徽阜城古建築因資金匮乏面臨保護困局

珠海宋皇裔宗祠動工按“修舊如舊”原則重修

河北武安南關街關帝廟古壁畫“面世”

嘉興蝥賊偷了1.5噸的百年老橋

正殿一側,是一排沒有窗戶的毛坯磚房,廊間瓦礫堆積,屋內空空蕩蕩。

院內,數通石碑暴露在日曬雨淋中,有的被叢叢玉米遮擋。記者屏息湊近一通石碑,就著暮色依稀辨識出額首上的文字“敕賜伊川書院之碑”。此碑為元代所立,碑文由楷書四大家之一的趙孟頫書寫,可而今,碑體上的大片文字已經漫漶莫識。而其余大部分石碑,上面的文字經風雨剝蝕,也已模糊不清,有些甚至變成無字碑。很多碑體上,粗劣的水泥拼接痕跡讓人觸目驚心。

院子南側,一排拆除門窗的平房,與書院正殿遙遙相對。村民介紹,這裡曾是第四高中的學生食堂。隔著書院的另一側,是原第四高中教學樓。學生就餐必須往來穿梭於書院腹地。據知情人介紹,新中國成立後,在伊川書院舊址上擴建伊川縣第二中學,後改為伊川縣第四高中。2004年,伊川四高遷出舊址。記者在現場看到,破敗的教學樓依然在書院舊址上頹然而立。

“伊川者,萬世之伊川;書院者,天下之書院。程氏不得而私之,其子孫又烏得聞之!”伊川書院石碑上的文字讓觀者感慨萬端。

院內殿前,一株古柏參天。細細的紅線在樹干上匝匝纏繞。相傳,這株古柏是程頤親手所植。村民告訴記者,柏樹歷經千年,冬夏常青,樹根鋪滿了整個院子。偶爾有村民帶著幼童,來這兒拜古柏做“干爹”。逢年過節,他們也會在這焚香、叩拜、放鞭,熱鬧一陣。可是,在鞭炮短暫的脆響過後,這裡又將復歸長久的清冷和寂靜。

記者在河南省文物管理局網站上了解到,伊川書院於2008年被列入河南省第五批文物保護單位。可是從記者實地走訪掌握的情況看,這已是形同虛設。

清“伊川書院二程祠記”碑雲:“興學育才之地,榱壞垣崩,草菜榛莽,至久廢不舉者,雖曰物力而人心居半焉。”——歷史上曾幾修幾廢、命途多舛的伊川書院,如今又在被誰遺棄?

推薦閱讀:

安徽阜城古建築因資金匮乏面臨保護困局

珠海宋皇裔宗祠動工按“修舊如舊”原則重修

河北武安南關街關帝廟古壁畫“面世”

嘉興蝥賊偷了1.5噸的百年老橋