梁思成的建築手繪養成記

日期:2016/12/14 10:50:00 編輯:古建築紀錄梁思成先生是中國著名的建築大師,他對建築的執著與深情從他的《圖像中國建築史》的手繪圖中可見一斑。

一九四六年,先生在四川省南溪縣李莊完成了《圖像中國建築史》一書。這是一部向西方人介紹中國古代建築史的學術專著,雖然由於種種歷史原因,直到將近四十年後(即一九八四年)才得以在美國正式出版,但依然因其傑出的學術貢獻而獲得當年“全美最優秀出版物”的榮譽。

該書的最主要特色,是通過精心繪制的建築圖紙和建築實景照片,以及十分扼要的文字,給予西方讀者一個關於中國古代建築歷史發展的簡潔明晰的概括性認識,因此從某種程度上說,書中插圖的作用甚至比文字還要重要。

問題是:這樣的成就和殊榮,梁思成先生是如何做到的呢?

1.興趣是最好的老師

早在二十世紀二十年代赴美留學攻讀建築學專業期間,梁思成就對建築歷史學科產生了濃厚興趣。那時的他常常在賓夕法尼亞大學建築系的圖書館中飽覽西方建築史的經典著作,掩卷沉思之余,發思古之幽情。與此同時,年輕的梁思成也深為一個文明古國竟然沒有一部由中國人自己撰寫的建築史專著而感到惋惜,由此立下畢生最為重要的一個志向:寫一部中國人自己的《中國建築史》。

2.有一個靠譜的組織

從一九三一年起,梁思成加入了中國第一個專門研究中國古建築的學術機構——“中國營造學社”。在社長朱啟钤的領導和大力支持下,梁思成與學社同仁開始對中國古建築展開系統的考察與研究。經過長達十多年的田野考察,梁思成和學社同仁共計考察了全中國二百多個市、縣數以千計的古建築,並且對其中大多數建築進行了精細測繪。經他們考察測繪的古建築,囊括了由漢至清的許多重要遺存,梁思成得以在此基礎上大致廓清了中國古代建築的發展脈絡。

尤為可貴的是,在抗日戰爭時期顛沛流離、貧病交加的生活條件下,梁思成帶領學社成員在中國西南部繼續堅持著古建築考察與學術研究,並最終於一九四四年抗戰勝利前夕,在李莊這個小村裡,完成了他平生第一部《中國建築史》的書稿;兩年後,又完成了英文版的《圖像中國建築史》書稿,為的是能更方便地向西方世界介紹中國古代建築的歷史發展與輝煌成就。

3.有本好教材

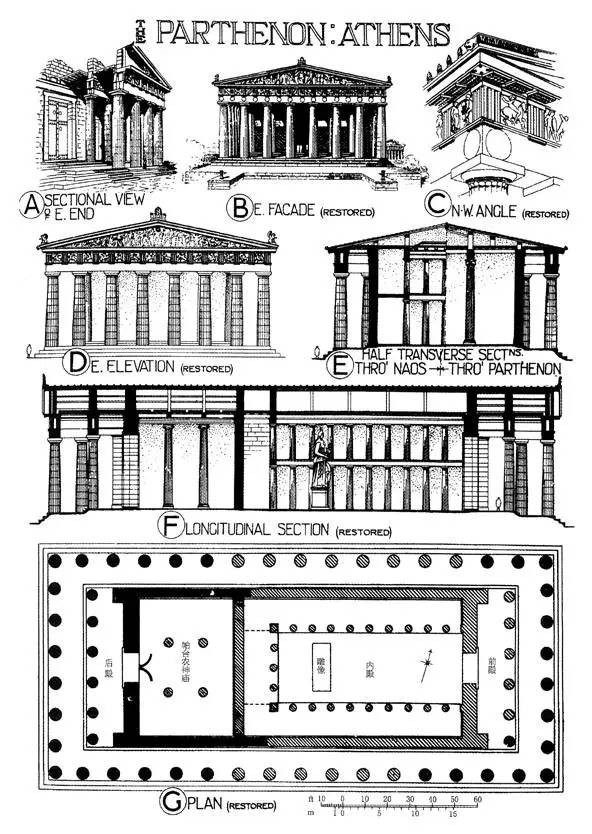

早在賓大求學時期,梁思成就十分推崇西方建築史的經典著作《弗萊徹建築史》一書的插圖。該書典型的插圖樣式是把一批經典建築或者單座重要建築的不同圖紙,通過精心安排的構圖,組合成一幅圖文並茂的大圖,從而增加了這部建築史專著的可讀性。

《弗萊徹建築史》中的帕提農神廟

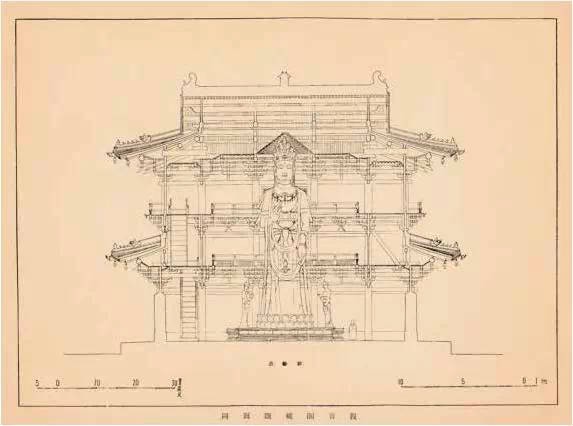

梁思成對自己的專著或者論文中的建築圖紙,一直都是以達到《弗萊徹建築史》等西方經典著作的世界級水准作為基本要求。一九三二年,梁思成完成了他的第一篇中國古建築考察報告《薊縣獨樂寺觀音閣山門考》,在這篇論文中,他已經繪制出具有世界一流水平的插圖,尤其是其中的巨幅獨樂寺觀音閣立面渲染圖和剖面圖,將觀音閣無比復雜的木構架,尤其是多達二十余種不同樣式的斗栱構造,表現得有條不紊,並且還把位於樓閣中央、高達十七米的觀音立像也畫在了建築剖面圖中,完美地呈現出這座建於公元九八四年的遼代木結構樓閣的動人神韻。

梁思成繪制的獨樂寺觀音閣剖面圖

梁思成不僅對自己的繪圖嚴格要求,還特地讓專門幫他繪制插圖的助手莫宗江也去仔細研究《弗萊徹建築史》的插圖,要求自己的弟子也要達到同樣的水准。高標准的要求,加上梁思成、莫宗江二人十余年來勤勉的訓練,他們的建築繪圖技巧均達到了極高水平。他們筆下的中國古建築測繪圖,一方面秉承了西方建築學的制圖手法及其蘊含的西方古典主義美學精神,一方面又創造性地融入了中國傳統工筆和白描的技巧,故而能更好地呈現中國古建築獨特的美感。這是西方和日本學者研究中國古建築時都不曾達到的藝術境界,在世界建築史經典著作的插圖風格中也可謂獨樹一幟。

4.技能在手,工作不愁

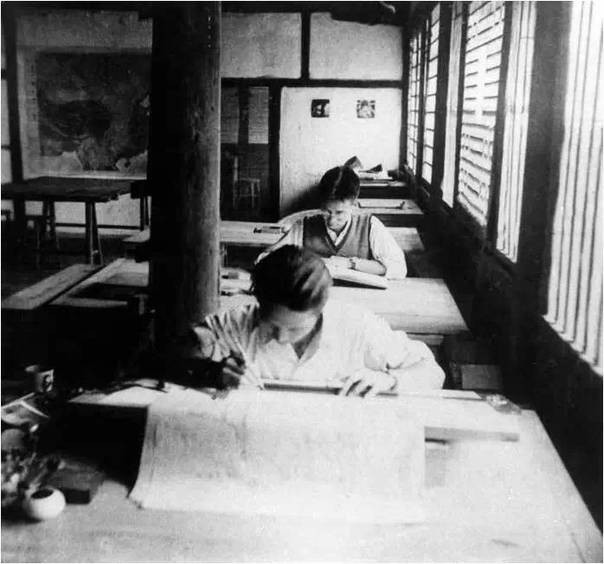

梁思成(後)、莫宗江在李莊營造學社繪圖的場景。圖片由清華大學建築學院中國營造學社紀念館提供

中國古建築的造型極為特殊,無論是木結構建築中由柱、梁和斗栱等構件組合而成的富於美感的木構架,還是凹曲面的大屋頂上各式各樣造型的瓦飾,以及豐富而優美的建築裝飾紋樣,甚至建築室內形態各異的雕像,所有這一切在梁、莫師徒二人的筆下,均得到生動的表現。特別是中國古建築中帶有大量複雜而微妙的曲線,大到屋面舉折或舉架形成的坡度,或者屋角的起翹,小到柱子、月梁和斗栱等構件的“卷殺”曲線,以及鸱吻、脊獸、瓦當、滴水等各種瓦飾的曲線,乃至剖面圖中被剖切的木構件中呈現的木紋,所有這些曲線造型,有時是通過精確測量或計算的一組折線加以表現,但更多時候則要通過徒手繪制的微妙曲線來完成——可以說本圖冊中的每一幅插圖,都是尺規作圖和徒手繪畫的完美結合。

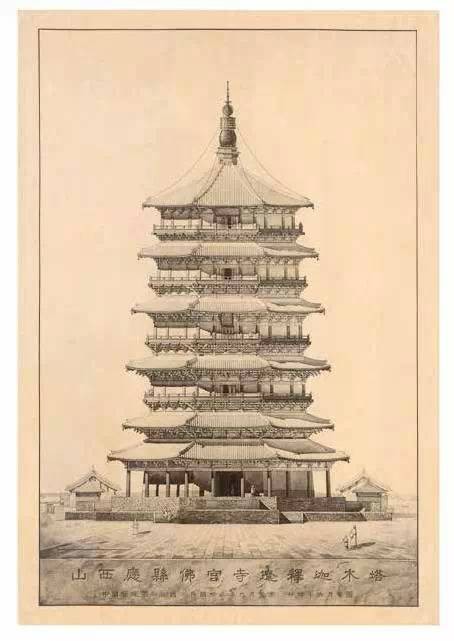

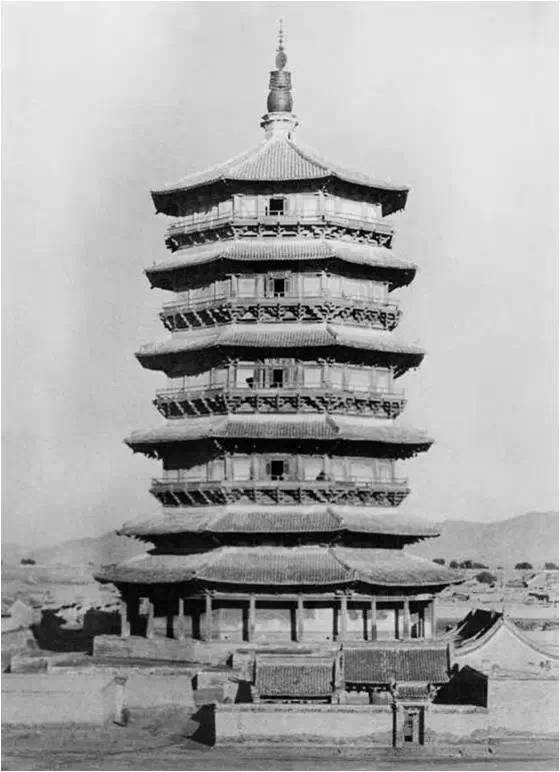

這批墨線圖中那一根根粗細得當、曲直自如的線條下所呈現出的中國古代建築之美,很多時候甚至要勝過實景照片的效果,基本上每一幅圖都可以當作一件傑出的藝術品來欣賞。值得一提的是,梁、莫二人測繪生涯中完成的難度最高的一批圖紙,是山西應縣木塔的測繪圖。這座歷時千年、高約六十七米的世界現存最古老、最高大的木塔,外觀五層、內部九層,通體由數萬個木構件組成,斗栱更是多達五十六種不同樣式,每一層中央都有不同的佛教造像組合,真是中國古代匠師的鬼斧神工。

梁思成和莫宗江於一九三四年對其進行了全面測量,梁思成甚至冒著生命危險,從木塔頂層屋頂的空洞爬上屋面,並抓住冰冷的鐵鏈,一路爬上金屬塔剎的頂端進行測量,沒有任何保護措施。此後即著手繪制木塔的測繪圖,直到一九三六年底,調查報告的文稿和插圖才全部完成,其中木塔正立面的渲染圖和剖面圖(完成於一九三五年),可謂其繪圖生涯的巅峰之作。繪制這兩幅驚世之作時,梁思成三十四歲,莫宗江僅十九歲(相當於當今大學本科二年級學生)。可惜的是,當時這批圖紙和考察報告剛剛交付印刷廠,即爆發“盧溝橋事變”,梁思成和學社成員也開始了逃難生涯。在李莊期間,由於缺乏繪圖材料,應縣木塔測繪圖沒有條件重繪。

山西應縣佛宮寺釋迦木塔剖面圖

山西應縣佛宮寺釋迦木塔立面圖

山西應縣佛宮寺釋迦木塔照片

5.好工具不可少

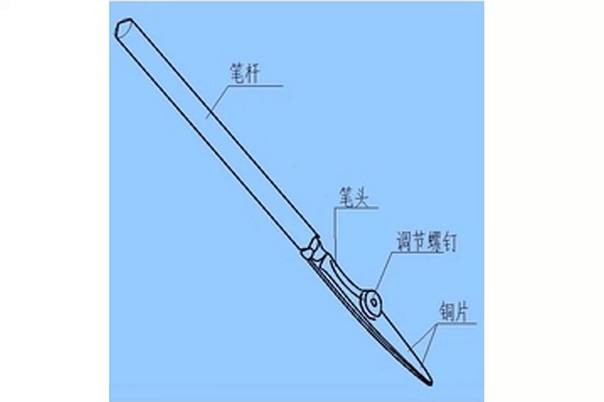

對於這批圖紙高度的藝術性,我們在贊歎之余,還要特別說明的是,繪制這些傑作的工具,僅僅是簡陋的鴨嘴筆和黑墨水而已。

現在我們購買圓規時一般還配有鴨嘴筆,位於安鉛筆芯一端的另一頭,可以將墨水滴在鴨嘴筆的“鴨嘴”之間來繪制墨線。當年梁思成、莫宗江繪制這些墨線圖時,就是把墨水滴在鴨嘴筆上,並通過調節筆側面的螺絲松緊來控制墨水流下的速度,從而控制墨線的粗細,這實在是十分費事而且難以控制的工具。不僅如此,學社在李莊期間,研究經費沒了著落,所有人都過著吃不飽、穿不暖的困頓生活,梁思成更是由於身體的病痛,必須穿著笨重的“鐵馬甲”支撐彎曲的腰椎來畫圖。讀者可以想象書中這些美麗的圖紙,是靠著什麼樣的驚人毅力繪制出來的。

今天讀建築系的學生,可以輕而易舉地買到進口的各種粗細規格的針管筆或者一次性墨水筆,再也無從體會用鴨嘴筆繪圖的艱難了。與此形成鮮明對照的是,手握高級繪圖工具的當代學子們,卻再也畫不出梁、莫二人那麼精彩的圖。特別是由於計算機制圖的發明,學生們連使用針管筆和繪圖板畫圖的機會都少之又少,而這本應是建築系學生區別於大學其他專業學生的重要標志之一。建築系的學生不再使用鴨嘴筆、針管筆、丁字尺、三角板、圖板和繪圖桌,不但失去了建築師用手繪圖的樂趣,同時失去的還有建築制圖中的美感體驗,以及通過心手相應來進行建築設計構思的諸般靈感和快感。

如此辛苦繪制的《圖像中國建築史》意味著什麼?

由於中國古代的建築專著流傳極少,而歷代匠師們依靠師徒口口相傳的秘訣,絕大多數隨著中國近現代歷史的劇變而湮沒失傳。因此,如果想要探究中國古人創造的不計其數的建築藝術瑰寶背後的奧秘,就必須結合為數不多的文獻記載,對幸存至今的珍貴建築遺跡進行精確的測繪,並通過對測繪圖紙和數據的科學分析,來破譯中國古人設計的秘密。像這樣“整理國故”的過程,西方人也曾經歷過,那就是他們所津津樂道的“文藝復興”。

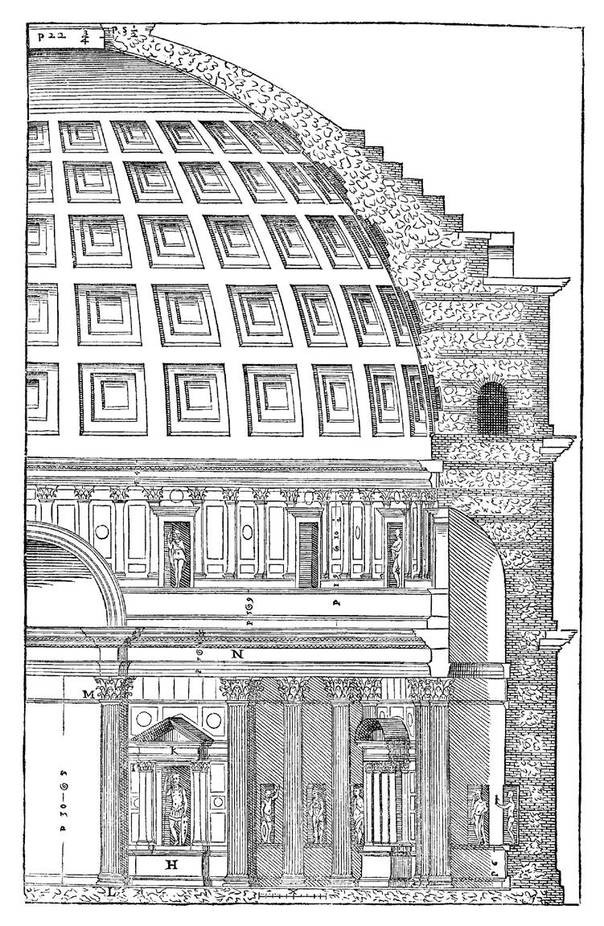

在西方文藝復興的歷史中,建築藝術的復興扮演著舉足輕重的角色,一批文藝復興時期的建築巨匠如布魯乃列斯基、阿爾伯蒂、布拉曼特、帕拉第奧等人,正是通過對古羅馬建築遺跡的考察、測繪和研究,重新“發現”了古羅馬偉大建築傑作(如羅馬萬神廟、大角斗場和卡拉卡拉浴場等)所蘊藏的高度發達的建築技藝,並加以繼承和發展,才能創造出像佛羅倫薩大教堂穹頂或者梵蒂岡聖彼得大教堂這些文藝復興的建築傑作。

文藝復興時期的帕拉第奧萬神廟測繪圖

而梁思成以及中國營造學社成員們的所作所為,正是中國建築文藝復興的工作。如果我們希望有朝一日,中國當代城市和村鎮拔地而起的新建築不再僅僅是西方當代建築的簡單翻版或者山寨舶來品,而是像這本圖冊中曾經在歷史上輝煌並且令我們的民族感到驕傲的偉大建築那樣的話,我們的建築師、建築學子們就必須將先輩們研究中國古建築的工作不間斷地繼續下去。

- 上一頁:好書推薦:中國古建築木作營造技術

- 下一頁:好書推薦:建築的意境