紫禁城裡的喇嘛教佛堂

日期:2016/12/14 17:32:32 編輯:古建築紀錄藏傳佛教(又稱西藏佛教、喇嘛教)是我國佛教中重要的一系,是佛教在西藏的地方形式。13世紀初開始傳入內地,為元朝皇室所崇信。今天仍矗立在西城區妙應寺(俗稱白塔寺)內的“色白如銀”、“壯觀王城”的巨型藏式佛塔,就是歷史的見證。明清兩朝亦奉行扶植尊崇藏傳佛教的政策。明宮內英華殿等處供有“西番佛菩薩像”,並設番經廠學習念誦西方梵文經咒。

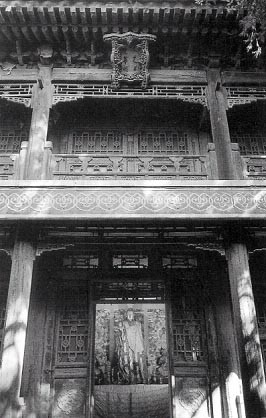

梵華樓一層明間內景

梵華樓外景

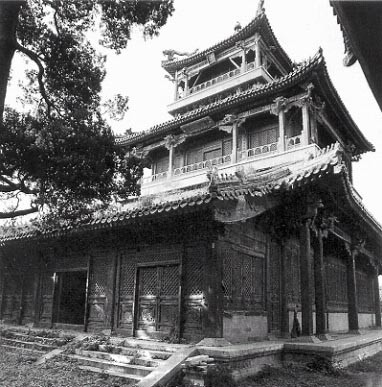

雨花閣外景

興黃安蒙因俗而治

清皇室早在入關前就與藏傳佛教多有接觸。入關後,“興黃安蒙”(藏傳佛教格魯派俗稱“黃教”,為明清時蒙藏民眾所崇信),因俗而治,更成為清王朝貫徹始終的基本國策,也成為清宮文化的重要組成部分。這就是為什麼滿族的傳統宗教薩滿教在宮內只有坤寧宮一處祭祀場所,而喇嘛教佛堂卻遍布宮禁,多達40余處的原因。

佛日樓外景

康熙三十六年設立了“中正殿念經處”,簡稱“中正殿”,主管宮內喇嘛念經與辦造佛像等事務。“中正殿”即是機構名,也是佛堂名,也是佛堂區名。中正殿佛堂區在紫禁城內西北角,計有中正殿(主供無量壽佛)、中正殿東、西配殿、後殿、香雲亭(金塔殿)、寶華殿(主供釋迦牟尼佛)、梵宗樓(樓下供文殊菩薩,樓上供大威德布畏金剛)、雨花閣(密宗神殿,樓內四層按密宗四部配置神像,主供大威德、上樂、密集三大主尊。這裡有舉世無雙的三大主尊巨型琺琅壇城,屬國寶級文物。並有眾多的佛像、唐卡、法器等佛教藝術珍品。現基本保持清代原狀)。雨花閣東配樓(為乾隆帝的金剛上師三世章嘉的影堂)、西配樓(為六世班禅的影堂)共10處。其中前5處已毀於1923年的一場大火,後5座至今保存完好,部分原狀受到破壞。中正殿是皇帝專用的佛堂區,一年一度的“送歲”、“跳布札”(俗謂之“打鬼”)等大型佛事活動也在這裡舉行。皇帝用佛堂還有養心殿西暖閣內小佛堂、養心殿東西配殿佛堂等。位於外東路寧壽宮區域內的養性殿西暖閣內小佛堂、養性殿東西配殿佛堂、佛日樓、梵華樓、養和精捨、萃賞樓、頤和軒東暖閣等,則是乾隆退位前為自己預備的太上皇專用佛堂。又因乾隆做太子時居重華宮,其前殿崇敬殿東西暖閣佛堂就成為太子佛堂。東路毓慶宮為皇子居所,其前殿惇本殿之東西暖閣佛堂,就成為皇子禮佛之所。太後、太妃們的佛堂也很多,都集中在慈寧宮周圍。有大佛堂(慈寧宮後殿)及其東西配殿,有壽康宮東暖閣,有慈寧花園裡的慈蔭樓、鹹若館、寶相樓、吉雲樓等。英華殿則為皇後、妃、嫔們的禮佛之所,至今院內菩提樹枝繁葉茂,婆娑可愛。眾多佛堂中,除雨花閣有較明顯的藏式風格外,幾乎全與皇宮建築風格一致,渾然一體。且全部殿門緊閉,無一開放,難怪游人看不到了。

這就是為什麼佛堂遍布宮禁,卻不被外人所知的緣故。但願有朝一日,殿門大開,神人共享其“溝通”的愉悅。則幸甚!善哉!

薩滿神殿祭神祭天

紫禁城內的薩滿神殿——坤寧宮薩滿祭祀是滿民族固有的信仰。入主中原後,清皇室襲遵舊制,仍在宮外堂子(今貴賓樓飯店址)和宮內坤寧宮定期舉行祭神祭天典禮。坤寧宮祭祀活動極為頻繁,有朝祭、夕祭、月祭、大祭及祭天、獻神、祈福等名目。除在紫禁城外的堂子祭祀及齋戒、忌辰、清明等不殺牲的日子外,坤寧宮幾乎每天都有祭祀活動。有些祭祀還要皇帝、皇太後親行。

坤寧宮位交泰殿後中軸線上,為內廷後三宮之一,是明代“正宮娘娘”居住的正宮。清順治時仿盛京(今沈陽)清寧宮制重修,將其改為祭神場所及皇帝大婚洞房。坤寧宮面闊九間,進深三間,黃琉璃瓦重檐庑殿頂。其明間、東西次間、西梢間通為一體,明間以西,南、西、北3面為環形通連大炕;東次間後檐單隔一室,內砌大鍋灶,為祭神時煮肉之用。此四間為薩滿祭祀場所。這裡經常性的祭祀活動是每日的朝祭、夕祭。

《養吉齋叢錄》記載,宮內西大炕供朝祭神位,北炕供夕祭神位。朝奉寅卯、夕供未申,均用豕,並設香碟、淨水及糕,糕以稷豆黃米做成。朝則司祝進神刀,誦神歌,三弦琵琶和之,以致祝頌,遂進獻供品。夕則司祝束腰鈴,執手鼓,蹡步誦神歌,以禱豉、拍板和之,亦進牲。撤香灶燈火,展背燈青幕,眾退出,阖戶。司祝振鈴誦歌,4次致禱,所謂背燈祭也。爾後卷幕開戶,明燈撤供。朝祭神為釋迦牟尼佛、觀世音菩薩、關聖帝君。夕祭神為穆哩罕神、畫像神、蒙古神。坤寧宮最重要的祀典是每年正月初二、二月初一、八月初一3次大祭。屆日,皇帝、皇太後、皇後都要親祭宮院東南隅的天神桿,並有王公大臣等陪祭。薩滿祭祀一般有“跳神”、“獻祭”、食肉幾項儀程。“跳神”,跳舞悅神意也。每年坤寧宮祭祀用豬1300多口,是一筆不小的開銷。

坤寧宮今建築完好,內部格局仍為原狀。

- 上一頁:世界級的摩崖石刻大佛

- 下一頁:大相國寺的品牌之路