甘肅伏羲廟

日期:2016/12/14 17:32:07 編輯:古建築紀錄

伏羲廟

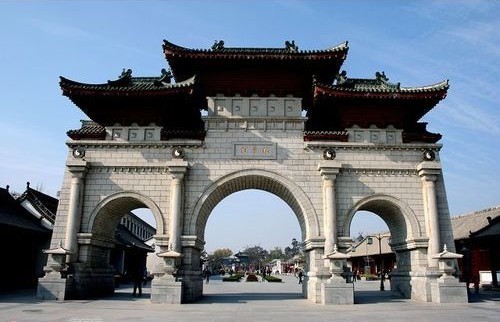

伏羲廟,創建於元至正七年(1347年),又名太昊官,俗稱人宗廟,位於天水市秦城區西關伏羲路。相傳天水為羲皇故裡,伏羲廟便是伏羲皇的祭祠。是目前我國規模最宏大、保存最完整的紀念上古“三皇”之一伏羲氏的明、清建築群。

伏羲廟臨街而建,院落重重相套,四進四院,宏闊幽深。廟內古建築包括戲樓、牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿、鐘樓、鼓樓、來鶴廳共10座;新建築有朝房、碑廊、展覽廳等共6座。新舊建築共計76間。整個建築群坐北朝南。牌坊、大門、儀門、前院、中院、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列,層層推進,莊嚴雄偉。而朝房、碑廊沿橫軸線對稱分布,規整劃一,具有鮮明的中國傳統建築藝術風格。由於伏羲是古史傳說中的第一代帝王,因此建築群呈宮殿式建築模式,為全國規模最大的伏羲祭祀建築群。又因有伏羲廟,民國以前小西關城又叫伏羲城。

伏羲廟

牌坊

原有三座,即“開天明道”,“繼天立極”,“開物成務”牌坊。

“開天明道”牌坊在大門前,處台基之上。明嘉靖二年(公元1523年)創建。牌坊通高11米,面闊3間計劃10米;檐樓三架,兩級庑殿頂,累經重建,依舊呈明代建築風格。

“繼天立極”牌坊和“開物成務”牌坊,在台基前當街。前者在東,後者在西,跨街而建,兩廂對峙。東牌坊界伏羲廟東牆,西牌坊界西牆。牌坊下各立一石,銘文告誡過往行人:騎馬者下馬,乘轎者下轎,以示對伏羲的崇敬。

推薦閱讀:

南京:西善橋驚現建在古墓上的明代墓

成都發現商周至唐代聚落遺址

以色列發現40萬年前智人牙齒

湖北淅河鎮發現西周早期青銅文物

大門儀門前院

大門又稱正門,前門,頭門。明弘治三年(公元1490年)創建。面闊5間計10米進深2間計劃5.4米。

儀門又稱二門,明嘉靖二年(公元1523年)創建。明榜書“文祖”清時改懸“道啟鴻蒙”匾,現懸著名書法家楚圖南的“伏羲廟”。懸山頂,形制和大門同,規模略小,遙相對應,構成通道式建築。

前院在大門和儀間,東西界牆。原院除連結大門,儀門次間的兩條石砌甬道和道旁列植的古柏外,別無他物。民國29年(公元1940年)國民政府這政部榮譽軍人第十三臨時教養院依院內東西牆蓋辦公用房。

伏羲廟

中院先天殿

中院處儀門和先天殿後牆之間,是伏羲廟的的主體院落。先天殿居後中,東西兩側分列朝,碑廊,鐘鼓樓,構成典型的四合院。

先天殿又稱正殿,大殿。在中院後部正中,是伏羲廟建築群的主體建築.明成化十九年至二十年(公元1483—1484年)創建的太昊宮是其前身,始成今制面闊7間26.4米。進深5間計14.05米。上檐殿身七架,下檐周匝廊,間架結構自然,比例尺度合理。正面明間,次間,盡間隔扇門窗雕以盤龍,團風,仙鶴,麋鹿等吉祥物圖案,飾以牡丹,艾葉,松枝等植物。殿內伏羲聖像高3米有余,手托八卦,目光如炬,正襟危坐神龛中,靈氣逼人。像右原有龍馬雕像,左原置河圖洛書石盤,民國30年(公元1941年)被十三臨時教養院生產合作社拆除,現已依原樣恢復。殿頂棚以井口天花和藻井在正中相伴半裝飾;井口天花鑲嵌伏羲六十四卦卦象圖,而藻井施繪河圖和伏羲先天作卦圖,將裝飾和伏羲氏的業績緊密結合,別具特色。

推薦閱讀:

南京:西善橋驚現建在古墓上的明代墓

成都發現商周至唐代聚落遺址

以色列發現40萬年前智人牙齒

湖北淅河鎮發現西周早期青銅文物