逍遙觀

日期:2016/12/14 17:31:21 編輯:古建築紀錄

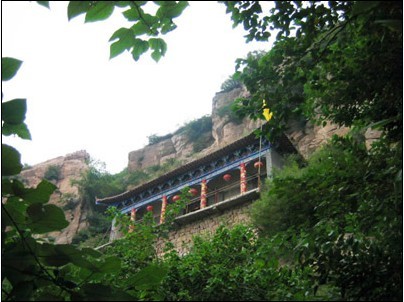

逍遙觀游覽區位於禹州市淺井鄉的崆峒山麓,是軒轅黃帝訪上古哲人廣成子的發生地。逍遙觀為一處道觀建築,是傳說中古代軒轅黃帝問道於廣成子而成仙得道之地,有“天下第一觀”之稱,該觀在建國初期,仍保留有眾多的古建築,而且在布局方面,依山就勢,錯落有致。

《莊子·有宥篇》說,黃帝十九年,“聞廣成子在於崆峒之上,故往見之”,求問“修德習武”、駕馭諸部落的“至道”,據傳廣成子是上古時期非常有頭腦的“哲人”,居於今禹州城西北20公裡的崆峒山上。該山東西走向,長1.5公裡,寬1公裡,崗嶺交錯,古木疊翠,山水相宜。因此,黃帝暮年,帶了元妃嫘(lei累)祖娘娘,在淺井鄉散駕村辭別群臣,散駕登山,再訪成子,退隱逍遙觀。至今這裡還留有黃帝“問道處”、“得道庵”,“廣成子廟”和黃帝暮年與廣成子在此修道的“大仙觀”。

《禹州志》載:“崆峒山,亦曰大仙山。”被稱為天下第一道觀的道教逍遙觀,就坐落在崆峒山南坡聳入雲的奇削石壁上,自古就是道教禅宗。《神仙傳》記載:“三皇之時,玄中尺法師,全阙帝君,郁花子,九昊老子布疲乏於仙山。”軒轅黃帝時有廣成子真人修道於此。《莊子》載:“黃帝為天子十九年,今行天下,聞廣成子在崆峒山,往見之。”《莊子注》亦言:“廣成子學道於崆峒山,黃帝問道於廣成子。”崆峒山位於鈞天之地,形成了中國道教的策源地和古代道教活動中心,同陽留存的“上觀下觀七十二院”的道教禅宗逍遙觀。站在此觀南面的逍遙湖上舉目北望,逍遙觀的七十二大殿在雲霧中若隱若現,游人如騰雲般;低首看那湖心碧心,逍遙觀的七十二大殿倒影於湖水中,如蓬萊仙島現在眼前。真可謂是其景絕美圖畫,其情如身在仙境。

逍遙觀始建於五千年前,當年軒轅黃帝“受困於有熊,居軒轅之丘”,打敗蚩尤,功成名就,應萬國諸侯尊為天子,時見城西崆峒山,山清水秀,別有洞天,遂學道於廣成子,便在此建觀修道。於是,這裡便留下了許許多多有關黃帝活動的美麗傳說故事,成為今天炎黃子孫尋根谒祖的聖地。逍遙觀依山靠水而建,傍峽谷而坐,境地險峻,景色壯觀。自改革開放以來,市鄉政府聯合齊力開發,先後修復與興建成了廣子聖母殿、老祖母殿、盤古殿、倉颉殿、玄武殿、聚將台等景觀。這殿宇和原來的軒轅黃帝殿,三皇殿等相輔相成,構成了上觀下觀七十二大殿雄偉的整體建築群。

黃帝得道庵的西崖,峭壁陡險,每逢雨季,飛瀑數丈,聲傳數十裡,景色甚為壯觀。東崖根處,有泉水湧出,為逍遙正源。流水貫於青竹園,向崖下飛去。逍遙觀劍橋自得道庵西南過石橋有廣成子廟,廟內塑廣成子像。這裡便是顧炎武《郡國天下利病書》所載:“崆峒山懸崖有瀑布,上有廣成子廟,下有廣成子墓。”

相傳李耳西游函谷關,谒中岳嵩山風光至崆峒山谒拜道宇,逍遙觀前那塊老君石便是李耳的谒宗石。李耳在此道庵集道教先祖之大成,成掛《道德經》初稿,“無極”,“無為”皆承源於崆峒道教先祖之古宗羲,即廣成子對黃帝曰“善哉問乎,來、吾語女至道,至道之精,窘窘冥冥,形及長生。天地有宮,陰陽有藏,慎守吾身,物將自壯”。後李耳《道德經》一書問世,時人贊吧不已,因緣其長壽褒稱李耳為老子,成為中國道教的開山祖師。昔日,李耳在逍遙觀前谒宗石猶存,道庵中草拮《道德經》初稿,今已為眾多學者論證無疑,斯時,廣成子陶修老子的集道庵,便是歷史的論證。

逍遙觀依山就勢雄偉龐大,黃帝文化的底蘊和神奇尚在,娘娘寶劍、黑龍河、老龍澗,娘娘蛋石、千年牡丹以及高原古寨、山泉瀑布把這裡裝扮得既神秘又靈秀,這裡青山環抱,溪水潺流,風景秀麗,游人至此會油然產生一種“清心悅目飄飄欲仙”之感,自然、人文景觀的美妙組合使世人仰慕。目前這裡逐步形成了以逍遙觀為中心,有30多個景點組成的黃帝遺跡游覽區。

推薦閱讀:

大夏國遺址發現北魏晚期墓葬

銅鏡鑒賞秘要

必須讓古村重新煥發生機活力

邵武和平鎮重現千年古鎮風韻