海柏胡同

日期:2016/12/14 17:24:28 編輯:古建築紀錄

海柏胡同16號院內的方亭

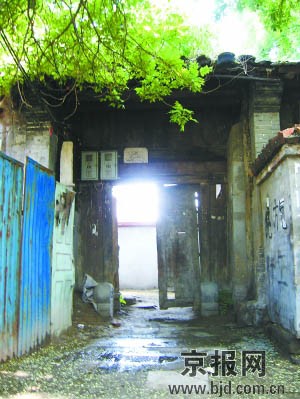

海柏胡同16號大門

海柏胡同16號的門墩

在宣武門外大街的校場口路東,過去有一條很著名的東西向胡同叫海柏胡同。它所以有名,是因為在胡同裡曾住有兩位清代的文化名人:一位是清康熙年間《日下舊聞》的作者朱彝尊;另一位是孔子的後人、劇本《桃花扇》的作者孔尚任。

海柏胡同成街在明代,胡同最早有一座明代古剎海波寺,所以又叫海波胡同。得名為海柏胡同是緣於海波寺內有很多明代古柏,人們習慣將海波寺叫海柏寺,胡同也就隨著叫海柏胡同了。這條胡同在清代時曾有不少文人居住,故在兩側的四合院內多有紫籐,“古槐、紫籐、四合院”成為海柏胡同的別樣風情。直到上世紀九十年代,海柏胡同尚在,海波寺亦存(盡管早已變成民居大雜院),其紅牆古建仍能看出一些原來的風貌。

朱彝尊(1629——1709年)號竹垞,浙江秀水(今嘉興)人。清康熙十八年開科入選,因他的知識淵博,深受康熙的賞識,他出身貧寒,康熙稱他和另外兩位著名文人姜辰英、嚴繩孫為“海內三布衣”。朱彝尊先在翰林院任職,後為起居注官,後又入南書房。朱彝尊是清初著名的學者,在《清史稿》中說他:“博學多識,凡天下之書,無不批覽”。他最大的貢獻就是在康熙年間親自編寫鴻篇的北京史地書籍《日下舊聞》,在北京古代的史地書籍中,清乾隆年間編著的《日下舊聞考》是內容最豐富的了,但它是以朱彝尊的《日下舊聞》為基礎,乾隆下旨、由官員組織文人的官方編纂。為了尊重朱彝尊的原著,仍起書名《日下舊聞》,為了區別兩書,加了一個“考”字。“日下”即京城、北京之意。“日下”一詞出自唐初詩人王勃的《滕王閣序》中:“望長安於日下”,以後就把日下比為長安、京城。而朱彝尊是一個人編寫,其艱難可想而知。他從1600多種各類古籍中,選擇有關北京史地方面的資料,常常是白天去訪古探幽,深夜“挑燈夜戰”。直到訪問的古跡和史書上的記載大致相同,他才下筆。朱彝尊治學嚴謹,康熙年間的一些名人文士,如徐文長、徐乾學、姜辰英、馮溥、高士奇等都為《日下舊聞》寫了序言。他們說朱彝尊寫書是“精心搜討,所至訪求”。值得一提的是,朱彝尊還是曹雪芹的祖父曹寅的好友,朱彝尊的《曝書亭集》就是曹寅捐錢出資刻印的,而曹寅的《楝亭詩抄》是朱公作的序。朱彝尊的故居在海柏胡同路南16號,門口有北京文物保護單位的牌子。院內為二進的小型四合院,後變為大雜院。在上世紀九十年代,這個地區改造,胡同隨之拆遷。朱彝尊的書房是南屋,名叫“古籐書屋”,其窗前有一架古籐為朱公親手所植,其籐枝干蒼勁,紫花垂窗,朱公有詩雲“爽開尋丈地,籐花紫滿檐”。古籐書屋裡,曾藏書萬卷,這裡也是文人墨客吟詩賦詞常來之所。當時的名士如王漁洋(士祯)、查慎性、孔尚任等都是這裡的常客。

孔尚任(1648——1718年),號岸堂,山東曲阜人。在京為官時是國子監博士,其在京故居也在海柏胡同,是一座大宅院,還有大花園,但其具體位置不好確定。筆者在上世紀九十年代去海柏胡同幾次考查,只有朱彝尊故居,找不到孔尚任故居。多有北京史地學者著文,說找不到具體地點。孔尚任住所的書房叫“岸堂”,也是孔公的號。孔尚任多有詩作,如詩集《長流集》、《燕台雜興》等。他在《長流集》的詩題中寫到:“岸堂予京宇也,在海波寺街。其前有青場,乃先朝牧馬處”。並有詩雲:“青草官田鄰馬苑,海波蕭寺接天街”。孔尚任最主要的著作就是劇本《桃花扇》。在清康熙年間,出現了兩個著名的劇本,一個是洪昇的《長生殿》,另一個就是孔尚任的《桃花扇》。我國古代戲劇在元代時曾出現過一個高峰,到明代時小說興盛,到了清康熙年間,戲劇又出現一次小高峰,就是以《長生殿》和《桃花扇》為代表。當時有詩雲:“縱使元人多院本,勾欄多唱孔昇詞”。《桃花扇》的首演是在後孫公園的戲樓裡,後來後孫公園的一部分為安徽會館,戲樓在安徽會館內。現在戲樓仍在、是北京歷史最長的會館戲樓,尤其是曾上演過名劇《長生殿》和《桃花扇》,更是名垂青史。《桃花扇》上演時是京城的一大文化盛事,由京城演雜劇的頭班內聚班演出。內聚班是專門給皇宮演戲的,第一場上演由紫禁城中和殿大學士梁清標主持。演出當晚,看戲的官員和有錢人抬酒置具,盛況空前,但《桃花扇》有強烈的反滿情緒,在戲中就連秦淮女子李香君都痛罵降清的文人侯朝東(方域)。有人借故彈劾,使該劇停演。在文字獄很厲害的清康雍乾三朝,《桃花扇》一劇牽連了五十多人。幸孔尚任是孔子的後人,在康熙二十三年,康熙來曲阜祭孔時,是孔尚任演禮儀、講《大學》,深受康熙的青睐,故被革職回山東曲阜。在孔尚任的書房前有一架古籐,傳為孔公所植,孔公有詩雲:“海波巷內紅塵少,一架籐蘿是岸堂”,孔公稱自己的書房為“岸堂”。孔公還有一句專門寫籐的詩:“籐花不是梧桐樹,卻得年年引鳳凰”。

-

没有相关古代建築