九華山

日期:2016/12/14 17:19:53 編輯:古建築紀錄

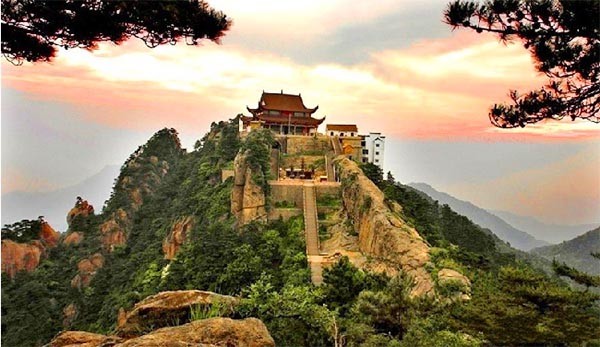

九華山

九華山,原號九子山。唐天寶年間,大詩人李白“由金陵上秋浦,更九子山名為九華”。早在李白為九華山冠名前的西漢元封年間,本土道教就捷足先登,傳教於山中。此後,佛教接踵而至,與道教相繼折服於九華奇秀的自然環境,住錫潛真,孕育出絢爛多彩的宗教文化和山水文化。自唐以降,九華乃成“為國祝厘,為民祈福之所”。千載以來,宗教朝聖者與旅游觀光者絡繹不絕於途。

九華山現為國家自然與文化雙遺產地、國家AAAAA旅游景區、國家地質公園和森林公園、國家文明風景旅游區、中國佛教四大名山之一、世界著名的地藏菩薩應化道場,是以佛教文化和自然與人文聖境為特色的山岳型國家重點風景名勝區。景區規劃面積120平方公裡,保護范圍173.85平方公裡。

九華山自然景觀秀美,群峰競秀,素有九十九峰之稱。以十王峰最高,海拔1344.4米。拱衛其周圍的群峰,千姿百態,琳琅滿目,如台似柱,聳入雲霄。山間植被森林茂盛,清泉潺流,秀溪萦環,銀瀑飛瀉,水景迷人。日出、雲海、佛光、霧凇、冰雪等蔚為奇觀。豐富的自然資源,奇秀的風景、獨特的氣候,完美的生態,使九華山宜農、宜居、宜禅、宜游,故而為先民與宗教人士所傾倒,如花引蝶,鐘情千年而不衰。

九華山佛教協史悠久,是我國四大佛教聖地之一。東晉隆安五年(401),天竺杯渡禅師來九華傳經布道,創建茅庵,佛教始入。唐開元末年(741),古新羅國釋地藏卓錫九華山,貞元十年(794)無疾坐化。依據大師生前法號、德行及寂滅時出現的種種奇異現象,後世的弟子便認為他是菩薩轉世在九華山,辟九華山為地藏菩薩應化道場。因大師俗姓金,故稱金地藏,九華山因此被僻為地藏菩薩道場。

“天下名山僧占多。”九華山佛教興起於唐,發展於宋元,鼎盛於明清。至清末,山中寺院已由唐末的二十余座,猛增到一百五十余座。“天下佛教之盛,千僧極矣。乃九華化城寺當承平時,寺僧三四千人。寺不能容,則分東西兩序;又不能容,各分十余寮,至六七十寮之多。……香火之勝,甲於天下”。九華佛教供奉肉身為漢傳佛教特殊現象,史稱“肉身菩薩”、“全身捨利”。唐金地藏示寂後成為首尊真身,此後屢屢出現,至今供奉有六尊。九華山民居式與宮殿式有機組合的寺院建築群,在漢地佛教獨樹一幟。現存99座寺院中,化城寺等9座被列為國家重點保護寺院,小天台等30座寺院被列為省重點保護寺院。這些外觀樸實秀美、內部金碧輝煌的梵宮玉宇和玲珑別致的茅蓬精捨,或雄踞於峰崖陡壁之上,或散布在山谷叢林之間,高低錯落,鱗次栉比,把九華山裝點成“人間佛國”。

- 上一頁:珠海古寺廟

- 下一頁:陝西最文藝小鎮——蜀河古鎮

熱門文章

熱門圖文