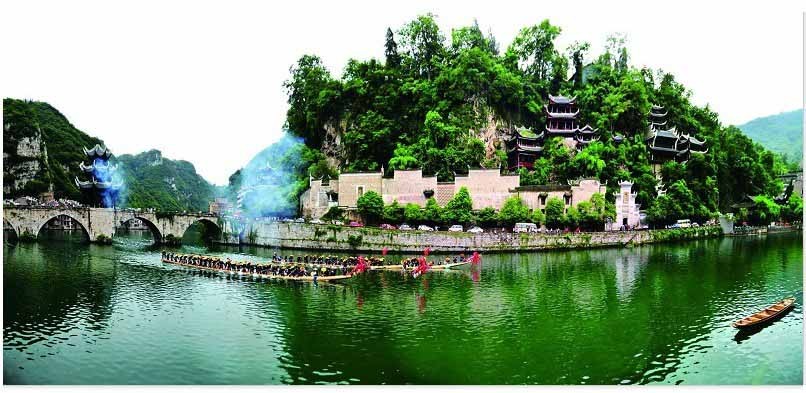

貴州青龍洞懸在巖壁的古建築

日期:2016/12/14 17:17:21 編輯:古建築紀錄

清水相依,藍天為伴,青龍洞騰居半山之上,令人贊歎。

鎮遠古鎮有一處聞名世界的古建築群,不在山間,不在水邊,而在峭壁懸崖。走在山腳,抬頭便見,位居懸壁上的建築令人驚歎、疑問。“古人是如何將房子建築在半山之上,還如此宏偉精巧?”石門傍水敞開,門上石匾橫刻篆書“入黔第一洞天”。

順著陡峭的石板階梯往上爬,經過祝聖橋,來到中元禅院,再去紫陽書院、玉皇閣、萬壽宮,最後來到香爐巖,一路小心翼翼扶梯而上,五步一樓,十步一閣,翹翼飛檐、雕梁畫棟,古色古香的建築風貌令人沉醉。

據介紹,青龍洞古建築群是江南漢地建築與西南少數民族山地建築文化相結合的絕妙典范,有“西南懸空寺”之稱,是貴州省規模最大的古建築群。1988年被列為全國重點文物保護單位。它的絕妙,是巨巖、洞穴和為一體;是道、儒、佛三種宗教的寺廟群生就山腰;是中國不同宗教同生共長、和諧發展的典范和楷模。背靠青山,面臨綠水,貼壁臨空,這些古建築依山因地,分別采用了“吊”、“借”、“附”、“嵌”、“築”等多種工藝,硬是在懸崖上築出一片閣樓洞天。

青龍洞古建築群共有單體建築36座,共6個部分組成,其中紫陽書院亦稱紫陽洞,它是為紀念大儒朱熹而造,以傳播儒家思想為宗旨,也是黔東地區教早興辦教育和傳播文化的地方之一。萬壽宮,即江西會館是青龍洞古建築群中規模最大的一組,錯雜而不繁復,有層次而又各自獨立,將建築藝術、雕刻藝術與自然風光完美結合在一起。

中元禅院的布局與萬壽宮又有所不同。總鑒全貌,它既是佛寺的建築風格,又具園林建築的韻味,這大佛殿是建在一塊平台上的,後面六角亭又是建築在中元洞的洞口邊,獨柱亭則建在一塊形同孤島的巖頂部,而望星樓更是奇特。所謂奇特就奇特在這座三層六角飛檐閣樓的基址是建在腰部半滿,下部微削,頂部呈錐形體而又石梭萬狀、孔穴千般的巖巅之上,即所謂“千佛巖”。

另外,青龍洞的建築雕塑和裝飾不象其它一些寺廟那樣色彩鮮艷。金碧輝煌、而在古樸淡雅,別居一格。就其雕塑來講,種類有泥塑、木雕、石雕、磚雕等,技法有浮雕、圓雕、透雕、單面雕和雙面雕等。圖案有花鳥蟲魚、人物故事、龍鳳、雲彩紋等。在眾多的雕塑中,尤以萬壽宮山門的石坊(阙)上兩塊磚雕最為珍貴,而這受山門石坊的影響,往往不太引人注目,它面積不過幾十毫米,卻把青龍洞近萬平方米的三組古建築的全景,雕刻於方寸之間,縮小了八千多倍。所雕的每個個體建築物,形象逼真,技藝近似牙雕,雕刻深度達四厘米,實屬罕見,堪稱國寶。

探其歷史,史載,距今600多年的明洪武年間,此地便已形成與現存建築群相當的規模。清嘉靖年間又增加了大量寺廟,且有了宮室和書院建築。雍乾時有了萬壽宮等商業性會館建築及戲樓。光緒四年,增建了祝聖橋上的狀元樓。由此可見,青龍洞古建築群,是古人智慧的合計。

1956—1963年間,貴州省政府、黔東南州政府撥出專款,組織專人對青龍洞建築群兩度較大維修。後又對中元洞一組修復。1983年起,貴州省政府再次撥巨款對青龍洞、紫陽洞、萬壽宮、香爐巖等各組古建築全面搶救和修復,青龍洞古建築群得以恢復原貌,成為有如群星燦爛的古地,令歷代游人流連忘返,文人騷客詠歎贊揚。

- 上一頁:浙江省湖州市安吉縣鄣吳古村

- 下一頁:四川甘孜州丹巴特色甲居藏寨