山東聊城余木樓

日期:2016/12/14 17:17:12 編輯:古建築紀錄

余木樓

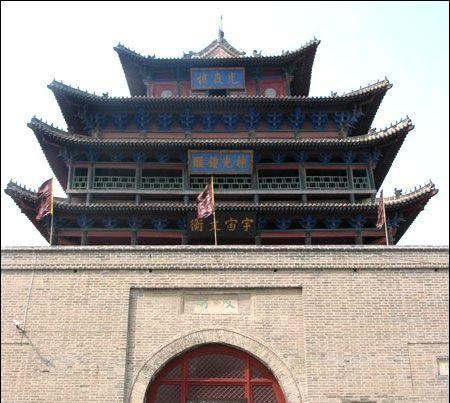

余木樓,位於山東聊城,又名光岳樓。余木樓是明洪武年間用修城所剩之木建成,故名“余木樓”,後改為光岳樓,是中國現存古代建築中最古老、最高大的木結構樓閣之一。登上余木樓,全城風光盡收眼底。明朝李贊高度評價:“因歎斯樓,天下所無,雖黃鶴岳陽亦當拜望。”

光岳樓位於聊城市古城中心,外面為四重歇山十字脊過街式樓閣。整座樓

由墩台和主樓兩部分組成。墩台為磚石砌成的正四稜

余木樓台,高9米,墩台四面各辟半圓拱門,門內為寬闊的樓洞,可通行車馬。各門上分別有石刻匾額一方:東曰“太平”,西曰“興禮”,南曰“文明”,北曰“武定”。四層主樓築於墩台上,高24米。光岳樓通高和底邊長都是33米,也就是古代九丈九尺。在中國古代九是陽數之極,寓意其高度不可超越。光岳樓自建造以來,雖歷經600多年風風雨雨,但主體結構從未更動,今天仍高高矗立在魯西平原上。它是中國最雄偉最高大的古建築之一。六百多年來,無數文人墨客、帝王將相、商賈游人,來此憑欄縱目,臨風呤唱。清康熙曾四次來聊,乾隆9次南巡過聊城,五次登臨光岳樓,在此留下“神光鐘日英”匾額和眾多的詩篇華章。

山西、陝西的商人,驅趕著一撥撥的馬車駝隊,從遙遠的黃土高原走來,加入到浩大的運河貿易之中。他們在運河河畔建造的山陝會館,雕梁畫棟,富麗堂皇,是彰示聊城當年繁華的歷史遺跡。

這座建於1743年的會館,全部建築占地3311平方米,由山門、戲樓、鐘鼓樓、看樓、碑亭、享殿、正殿和春秋閣組成,前松後緊的布局、峭拔玲珑的結構和精巧細致的雕刻,融匯了南北東西諸種建築風格,是書法、繪畫、雕刻藝術的珍貴資料庫,是中國古建築藝術的瑰寶。每年5萬余人慕名前來,駐足此地留連忘返。

鐵塔為東昌三寶之一,“鐵塔煙霏”也位列東昌八大勝景之一。

在東昌古城的周邊,還分布著武松打虎的故地景陽岡、武松斗殺西門慶的獅子樓、三國建安才子曹植的魚山墓,造型獨特的臨清清真寺、雄偉壯觀的捨利塔等著名景觀,都是很有內涵且歷史厚重的可覽之處。

從古至今,聊城人對自己城市的美景一直非常非常自信。在光岳樓上有一匾額,上面寫著一名詩:泰岱東來作翠屏。這一句表露出了人們對聊城勝景的自豪之情,那東方巍峨蔥茏的泰山不過是映襯聊城美景的一道翠綠的屏風而已。

- 上一頁:山西朔州攬勝:古民居鄭家院

- 下一頁:張經故居