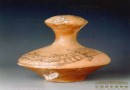

宋代磁州窯白釉黑花蓋罐

日期:2016/12/14 18:06:32 編輯:仿古陶瓷

位於磁州地區的先民們早在7500年前就開始燒制陶器,到魏晉南北朝時期,已經燒制出了青瓷和化妝白瓷,實現了由陶到瓷的飛躍。磁州窯的瓷業生產歷史源自南北朝,歷經隋唐的發展,至宋金元達到鼎盛,明、清仍延燒不斷。磁州窯傳播廣泛,影響深遠,蜚聲中外,在中國陶瓷史上占有重要地位。它主要分布在今河北省磁縣境內的漳河流域和峰峰礦區境內的滏陽河流域。其中,磁縣觀台磁州窯遺址是磁州窯遺址中面積最大、地層最豐富、最具典型意義的窯址。除磁州窯以外,北方許多窯場也生產與之相類的產品,我們將其統稱為“磁州窯類型”。迄今發現的“磁州窯類型”窯場,廣泛分布在北方10多個省、市、自治區。

磁州窯堪稱是宋代以來我國北方最具代表性的民間窯場之一,以富有鄉土氣息與民間色彩見稱。其品種非常豐富,既有白與黑單色釉,又有白釉綠斑、白釉劃花、白釉剔花、白釉刻花、白釉黑剔劃花、白釉黑繪、白釉黑繪劃花、綠釉黑剔、綠釉黑繪、珍珠地刻花、三彩釉和紅綠彩繪等,按裝飾技法劃分不下12種。而最具代表性的裝飾工藝是它的白地黑繪作品(又稱鐵銹花裝飾),多取材於民間喜聞樂見的生活小景,展現出一幅幅生動的民俗、民風畫卷,享有盛譽並影響四方。

如圖中展示的這件宋代磁州窯白釉黑花蓋罐為東營市歷史博物館的館藏一級文物,可謂是宋代磁州窯白地黑繪的珍品,具有很高的歷史及藝術價值。該罐1992年出土於廣饒縣拖修廠院內,通高13厘米,口徑9.5厘米。為子母口,肩部飾兩系,鼓腹,矮圈足。胎上施一層白色化妝土,肩腹部飾兩組黑釉彩帶,彩帶之間用黑釉飾不規則草葉紋。蓋為圓弧形,正中有一橋形鈕,鈕周圍飾兩組環形黑釉彩帶。

從這件作品中,我們可以看出宋代的工藝美術具有典雅、平易的藝術風格。造型以質樸、典雅取勝,無繁缛裝飾,給人一種清淡美。而白地黑繪這種技法的基礎就是磁州窯最獨特的藝術特征——白化妝土。若沒有白化妝土,就沒有磁州窯白地黑繪這種對比強烈的裝飾藝術。透過這件作品可以看出,在白化妝土上用含鐵的彩料繪出紋樣,再施透明釉高溫燒成,呈現在白地上的黑色不規則草葉紋及環形黑釉彩帶,堪稱一幀精彩的水墨小品,簡練活潑,氣韻生動。

磁州窯白地黑繪(鐵銹花裝飾)對中國,乃至世界瓷器發展的貢獻是巨大的。這種頗具水墨畫風的裝飾藝術,開啟了我國瓷器彩繪裝飾的先河。是我國瓷器由胎釉裝飾到彩繪裝飾的過渡,為之後的青花、五彩與斗彩的出現及發展奠定了堅實的物質與藝術基礎。而東營市歷史博物館這件體現北方自由灑脫生活氣息的磁州窯白釉黑花蓋罐,不僅為研究該時期的社會文化提供了珍貴的實物資料,同時也將磁州窯白地黑繪裝飾藝術的獨特之處——把中國傳統書畫工藝與制瓷工藝完美結合表現得淋漓盡致。

- 上一頁:蕭山曾是越窯青瓷重要發源地

- 下一頁:唐三彩燈:器型較罕見 華彩映盛世