福建市漳窯技藝失傳百年又復

日期:2016/12/14 18:09:37 編輯:仿古瓷

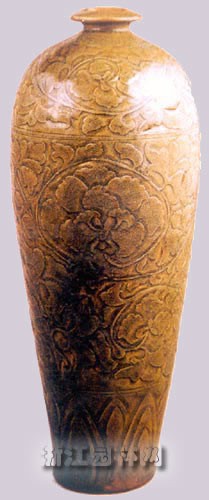

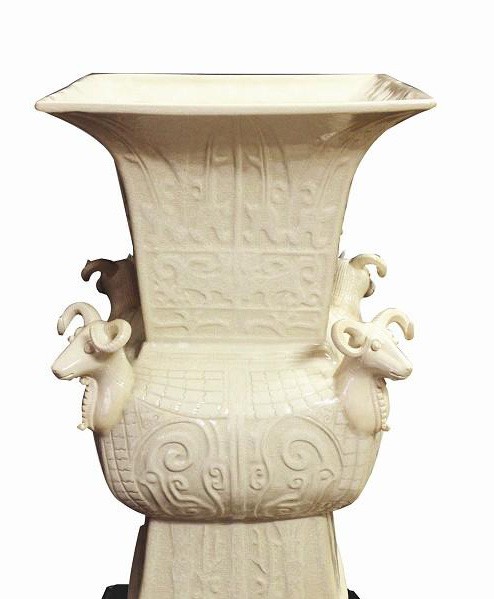

她靜靜地端坐在那兒,米黃色的皮膚,如玉般圓潤溫厚,再細看,其紋如冰裂,倒也別致。

她的名字獨樹一幟,漳窯。如清末《閩產錄異》所雲:“漳窯出漳州。明中葉始制白釉米色器,其紋如冰裂。”

揉泥、拉坯、修坯……在南靖縣龍山鎮,70畝的漳窯燒制基地,直徑3米的古老水車,30米長的池子,兩米高的窯爐,一派明清時代漳州古老窯址的原貌,再現了漫野窯煙的盛景。這一切,多虧了癡迷漳窯的他。

他叫林俊,65歲。近日,他被列為非遺項目漳窯(米黃色瓷)傳統制作技藝的代表性傳承人。

林俊說,古時,漳窯精品多為地方貢品進獻朝廷,並與“德化窯”和廣東“潮州窯”同享盛譽。林俊推測,過去,“潮漳一家人”,兩地相互往來,窯工多為親戚,在技藝上有所交流,因此,產品和工藝上有相似之處。不過,漳窯造型古拙,線條優美,釉色呈米黃色,且普遍開冰裂紋,縱橫交錯,妙如天成。

明前期,漳州背山面海,森林茂盛,瓷土優良,再加上水系發達,有天然的良港,為漳窯的形成提供了有利的條件。漳窯之所以在清末沒落,使得傳統技藝失傳近百年,“主要原因或是太平天國運動,當時,清軍反圍剿,窯工跟著軍隊棄窯逃亡,背井離鄉”。

有幸的是,2009年,林俊終於將漳窯傳統生產工藝恢復,並成功燒制一批漳窯瓷器,文物收藏界稱之為“漳窯的再生之父”、“幾可亂真”。

要做精美的漳窯,不僅設備“古早”,制作技藝也得傳統。水沖擊著水車,推動槓桿,捶打瓷土,歷時兩天兩夜,再經淘洗陳腐、練泥等繁瑣的工序,終於將瓷泥放置在陶車中央,蘸水、輕抱、拉起、壓下……一個漳窯瓷器雛形誕生。

林俊說,修坯是陶瓷成型中極為重要的工序之一,使器物表面光潔,並使坯體達到燒成溫度時收縮率的尺寸,是最後確定器物形狀的關鍵環節。

隨後,經暗刻、堆貼、燒窯、出窯等層層制作工藝流程,至少得半個月。“若是梅雨天,那就得一個月了。”

林俊輕描淡寫道,若某個環節出錯,成品很可能開裂,功夫就白費了。

傳承人林俊:癡迷漳窯無怨無悔

提起林俊,“癡迷”二字當之無愧。出於對漳窯的喜愛,他賣掉鋼管家具廠、到各地博物館參觀、向專家討教……

明明知道,漳窯傳統燒制技藝失傳近百年,林俊仍執著地一頭扎進去。6年時間,幾十萬元,1000多件瓷器……燒制了失敗,失敗了再燒,日復一日,直到五年前,他已經60歲了。

這份花甲之年的禮物,對他而言,很是珍貴。2009年,他終於摸索出了漳窯傳統燒制技藝,並成功燒制一批漳窯瓷器。同年6月,漳窯傳統制作技藝成功入選第三批福建省非物質文化遺產保護名錄。

2010年,他在南靖縣龍山鎮建起70畝的漳窯燒制基地。林俊的兒女林瑩、林濤,也繼承了這一事業,在基地裡學習漳窯燒制技藝。

如今,他已經著手建設270畝的漳窯文化創意園,“後年,就完工了,漳窯文化就能呈現給世界了

- 上一頁:南宋官窯早期青瓷趣賞

- 下一頁:明成化斗彩雞缸杯