冷清陶瓷回暖:元代鈞釉瓷爐現身

日期:2016/12/14 18:10:48 編輯:仿古瓷數九寒天,寒風襲人,眼下正是一年當中最冷的時日,冬日的艷陽卻給2009的冬天帶來陣陣暖意。上周六,河南省龍祥賓館的大河鑒寶現場寶貝頻出,最搶眼的是這兩件:元代鈞釉瓷香爐和唐代雪花石雕反彈琵琶伎樂天。此外,康熙青花冰梅瓶、東漢青銅壺、漢代和田青玉璧等也很出色。古舊器物的寶澤耀人眼目,更暖人心扉。

前段時間有點冷清的陶瓷近期回暖,再次扎堆現身。

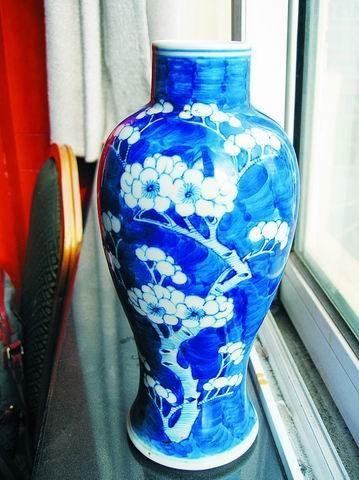

於老先生在家人陪同下帶來一對家傳寶貝——康熙青花冰梅瓶,一拿出來就贏得了大家的贊歎。這對瓶高29厘米,藍瑩瑩的青花上冰梅朵朵綻放,非常養眼。其中一只瓶有“康熙年制”的底款,對著光從裡面看,白色的冰梅透光。但細看發現,其中一只瓶從口沿處沖了一道,一直延伸到瓶下部,快到底了。

於老先生說,這對瓶是他爺爺的上一輩傳下來的,祖上經商,他三四歲時就有記憶,家裡的條案上擺放著這對好看的瓶子。喬老師說,這是一對賞瓶,器型少見,“一般是冰梅罐,像這樣的冰梅瓶很少。但這道沖必須處理一下,不然會沖得越來越厲害。”於老先生說,十年前就發現口沿處出現了沖,那時候沒多長,後來越來越往下走,眼看就到底了,也不知道礙不礙事。喬老師告訴他,別看沖的發展速度非常慢,但不處理就越來越嚴重,並向於老先生詳細傳授了沖的處理方法。

欣賞完了青花瓶,又來了一件漢綠釉,這是件盤口壺,深沉古舊,有48厘米高,腹徑32厘米,口徑20厘米,滿釉,獸面銜環鋪首,肩部有弦紋,開片細密,品相好,比較難得。藏友說家中還有一件,是成對兒的,喬老師估價三萬多一對。

德化窯是非常有風格的窯口,以白瓷觀音最為聞名。當天見到兩件德化窯的作品,一為佛像,一為觀音,但都是現代作品。喬老師介紹,德化白瓷燒造時間不長,從明代開始,但其工藝細膩,風格突出,即便是現代作品仍然有比較高的價值。這件佛像體形胖大,形態喜人,有40多厘米高,做工細致,衣袂流暢,蓮花座的蓮瓣為立雕,立體浮凸,釉水呈現玉一般的質感。觀音則是牙黃色,為讀經觀音,手持經卷,閉目沉思,神態安詳,手指微翹,連指甲都歷歷分明。

驚喜——唐代反彈琵琶伎樂天

雜項場場出彩,當天又有驚喜呈現。

這件寶貝著實讓雜項鑒定專家張保龍老師驚喜,他講解道:說到世界的佛教藝術寶庫,不能不首先提到敦煌莫高窟;說到敦煌莫高窟,不能不首先提到反彈琵琶伎樂天。反彈琵琶伎樂天是莫高窟第112窟《伎樂圖》壁畫中的一位天國的樂舞伎。她反彈琵琶,踏足而舞,彈奏技藝超絕,舞姿優雅迷人,因而成為敦煌藝術的最高代表,成為大唐文化的一個永恆的標志性符號。但令人遺憾的是,除了敦煌的壁畫形象之外,在出土和傳世的文物古玩之中,歷來幾乎見不到任何材質的反彈琵琶伎樂天的雕像。因此,這件雕像的價值就尤為珍貴,它形象地再現了大唐王朝的樂舞之盛,演奏技藝之高,以及唐朝以豐腴為美的審美時尚。加之工藝精湛,材質稀貴,因此具有極高的歷史、藝術、科學與收藏價值。

老家具是近年的收藏熱門,馬未都講收藏更把老家具的價值與收藏知識通過電視傳媒普及到千家萬戶,咱老百姓如今都曉得家裡的一個“破”桌子、瘸板凳,弄不好就是一寶貝。門板、床架、條案、圓凳,咱鑒寶現場都見過,這不,一位藏友又抱來一個小木櫃,是秀氣的閨中之物。外表是個小箱子,上邊翻開蓋是個盒子,前面有對開的櫃門,兩邊還有銅提環。前邊小櫃門打開,裡邊是幾格抽屜,有的抽屜花紋非常漂亮,像山水畫一樣,摸上去又非常光滑,正是黃花梨的鬼臉兒節疤。張老師可惜道:“看來這個工匠對老家具是個外行,工藝沒處理好。”首先,好看的黃花梨竟然用在抽屜內,而沒用在櫃子表面,外面用的是普通的花梨木。其次,木料的使用不甚講究,許多地方不是通板,而是小料拼成,在紋理、顏色的拼接上不一致。張老師說,這件化妝匣是老料新做,工藝是新的,料是老的。

銘文——東漢“銅鐘”上的記憶

青銅器年代久遠,如果有銘文就倍加珍貴,點滴文字都蘊含豐富的歷史價值。當天見到一件東漢的青銅壺,就是這樣一件可考究的器物。

這件青銅器腹帶一對鋪首銜環耳,活環,高圈足,高45厘米,口徑18厘米,腹徑48厘米,肩部有行字,張保龍老師與字畫鑒定專家晏霁、度量衡鑒定專家於韬等幾位專家細細研讀後破解出這行文字為“官銅锺一容一石重五十虸廿三年五月造”字樣,“官”為官造之意,“銅鐘”為這件器物在當時的叫法,還表明了它的容積、重量及建造年月,推算出為漢獻帝建安二十三年,即公元218年,距今1782年。由這件器物在現在的重量、容積,與銘文標明的數字換算,可推算出漢代度量衡的相關信息。

玉璧——學習的教材

藏友何先生帶來一件玉璧,玉璧為和田青玉,較薄,厚2.8毫米,直徑13.7厘米,內徑2.5厘米,表面遍布渦紋、蒲紋,有大塊發白的土沁。玉器的形制非常豐富,各有說頭,玉器鑒定專家姚铮華老師給大家講解了一番玉器的知識,他說,這件玉器肉(外環)大於好(中間的孔兒),叫玉璧,如果是肉等於好就叫環,肉小於好叫瑗。古時以玉為禮器,據《周禮·春官·大宗伯》記載:“以玉作六器,以禮天地四方,以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方……”蒼璧、黃琮、青圭、赤璋、白琥、玄璜都被作為祭天告神的禮器。蒼璧即青玉璧,因此古璧都用青玉做。但這件為冥器,所以用料省,比較薄,但“還是按規制作的”。邊緣有磕,磕也是老口。

- 上一頁:三小古瓷亦可藏

- 下一頁:300年後東歸故裡的中國外銷瓷