南京高淳“深閨”裡的古村落

日期:2016/12/14 17:50:05 編輯:古建園林

當地政府於上世紀五六十年代在漆橋原址修建的青石橋

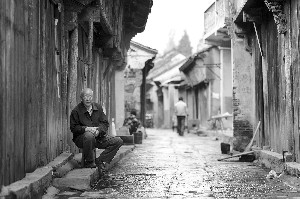

漆橋老街兩邊都是“原版的”明清老建築

高淳最為人所知的就是那條著名的淳溪老街,以及老街上保存最完好的明清建築。其實高淳的歷史文化魅力遠非這一處,當地有兩個古色古香的古董村落一直“躲在深閨”,這裡被稱作高淳的“古建築博物館”,它們就是漆橋鎮上的漆橋村以及淳溪鎮上的七家村。

如今,高淳當地已經開始籌資對漆橋古村進行修復和保護,而七家村則與高淳老街一起被確定為高淳的兩個歷史文化街區。兩個沉寂多年的古村,即將從歷史中重生。

漆橋老街

形成:漢代

來歷:漢丞相平當不滿王莽篡權舉家遷徙至此,修建“漆橋”而得名

古村、古橋、古街

走在漆橋老街上,青磚黛瓦,精細的雕刻花窗,讓人錯以為置身於古代的某個時刻。這座江南村落,沉睡在古舊的夢中已經太久,安靜到似乎與世隔絕了。

漆橋村位於高淳縣漆橋鎮,有2000多年的歷史,從這裡驅車到南京祿口機場,只需40分鐘。“據當地《孔氏宗譜》和《民國高淳縣志》記載,漆橋的歷史可以追溯到西漢時期。漢代以前,這裡被稱為"南陵"。”漆橋鎮人大主席團副主席、漆橋鎮人民政府老街開發辦主任孔令興介紹說,“漢丞相平當,因為不滿王莽篡權,於公元初年舉家遷徙到這裡居住。他發動村民在河上造了一座木橋,並刷上了一層紅漆,人們稱之為"漆橋",這便是"漆橋"的由來。”

當初的木橋早已不見蹤跡,還是在上世紀五六十年代,當地政府在木橋原址重新修建了青石橋。與青石橋相隔不遠處,是新近按照老木橋的樣式修建的紅色三拱木質漆橋。從側面望去,橋洞與倒影串聯成了完滿的圓形,波光潋滟。

漆橋村東、南、西三面環水,自漢代就是金陵古驿道的必經之處,是連接蘇南、皖南的交通要道,在歷史上這裡是一個十分重要的水運碼頭,市井繁榮,生意興隆。正所謂“兩溪夾一街,巷道連水埠。臨水有人家,橋頭立商鋪。”而其中所說的“一街”,便是橫貫村子的漆橋古街了。

漆橋古街全長約500米,寬約2.7米。青石板路斑斑駁駁,路中央有很明顯的古代馬車車轍痕跡。臨街門面大都是明清時期的建築,木板矮牆,二層臨街多是花窗,屋檐外挑,門楣上還雕有各種紋飾,盤龍、蒼雲、牡丹……雕刻精美,且鮮見重復。

然而再好的材質也禁不住歲月的侵蝕,如今的老屋多數已經向右傾斜,且多數已經上鎖。“有很多房屋都已經倒塌了,光今年我們重新修建起的房屋,就有33間。”孔令興遺憾地說。

“因為附近的鎮子開發,多數人都搬去了鎮上,居民越來越少了,現在這裡只有127戶居民,而且大多數都是空巢老人。”孔令興說。

90%老街居民是孔子後裔

漆橋老街上的居民以孔姓為主,據說90%以上是春秋時期孔子的後裔,孔令興也是孔家諸多的後人之一。史料記載,南宋時最早遷過來的是孔氏第五十四世孫,至今已達八十四世,綿延三十代,在附近各村有2萬多孔氏後人。在漆橋老街南,有一口遍布繩索勒痕的宋代古井,上面刻著“大宋南遷”“孔氏”的字樣,印證了這段滄桑的歲月。“村裡原來有兩口井,一口保平井,一口保安井,如今保平井還在,但保安井已經湮沒不見。”孔令興說。

在老街的中部,有一處孔氏宗祠的遺址。原孔氏宗祠始建於1667年,依中軸線前、後五進,兩側廂房計72間,占地10余畝,“這是繼山東曲阜孔廟之後的第二大孔廟,72間房寓意周圍繁衍的72個孔氏村莊,一個不多,一個不少,”孔令興說。然而這處清代建築早已毀於抗日戰爭的戰火中。

“幸運的是,我們還保留著宗祠的老圖紙。”圖紙上,宗祠分為南北兩部分,建有“大成殿”“南廳”“北廳”“祖先堂”“崇禮堂”“崇聖殿”“寶盈”和戲樓。孔令興說,將會按照圖紙上的構造原樣恢復孔氏宗祠,並規劃新建孔子學院、孔子影視文化藝術創作中心、國學名家大講堂等,以孔子的儒家學說作為整條老街的“靈魂”,以孔氏祠堂為重頭戲,著力打造漆橋“文化一條街”,在街區內開設書畫院、展覽館、茶座、古玩店等文化氛圍濃厚的店鋪,宣傳儒家文化。

老街啟動保護工程

今年6月,古村落保護工程啟動,當地還成立了老街開發辦。過去老街的青石板路被水泥路覆蓋,而現在,水泥路已經被撤去,古舊的青石板重見天日,斑駁的痕跡記載了歲月的變遷,與老街格外相襯。此外,老街上安置了新的路燈,水電氣落桿入地,疏浚了周圍的河道,並且調用了專門的清潔人員來打掃街道。老街的入口,現在是一片廣場,據史料記載,這裡原來是南陵關,古代的車馬走累了,就會在這個驿道調養休息。而在不久的將來,這裡也會按照原樣復建一個驿道,讓游客感受古代風情。

“老街的恢復,修舊如舊是主旨,一切按照原有的明清風格來,預計在2015年復建成。”孔令興說,“老街的復建不會遷移原居民,原居民的生活同樣能展示,成為一道風景線。因此首先要搞好這裡的基礎設施,讓居民住得好。”

與高淳老街一起被列為歷史文化街區的七家村

七家村

形成:明清或北宋

來歷:七戶外地的陳姓住戶搬遷至此形成村落

你所不知道的另一條老街

作為江蘇省保存最為完整的明清古街,著名的高淳老街又叫淳溪老街,可很多人或許不清楚這條老街如今真正的名字是叫中山大街。這次被列為歷史文化街區的高淳老街和七家村,其實就是中山大街的兩段區域。

高淳城區的中山大街總長只有1100多米,被分成了完全不同的三個小段,一段是別具風韻、古色古香的高淳老街,中間一段則是高淳城區繁華的商業步行街,而剩下不到200米的一段是白牆青瓦建造的古舊老屋,這片叫七家村,被稱為淳溪鎮上最為原始古老的“村落”。

走過古樸華麗的高淳老街,再穿過繁華喧鬧的商業步行街,當你的腳步剛踏上七家村這段安靜清幽的老巷時,感覺周圍突然安靜了下來,所有節奏都變緩,仿佛置身到另外一個時空。而腳下的石板路悄然延伸,街旁青磚小瓦的老房子靜靜矗立,街邊的小吃店門前擺著各種吃食,店裡的老人悠悠然倚門而望。中山大街251號的店鋪,是典型的清代建築,磚木結構,青磚小瓦,上下兩層,青石門框,如今已經被高淳當地政府掛上了“歷史建築、文化遺產”的牌子。

七家村能較為完好地保存下來,其實還要感謝一個人,這就是高淳縣文保所的原所長濮陽康京以及其他愛護老街的高淳人。

早在1984年,濮陽康京就建議將中山大街整個保存下來,但這與當時有關部門的意見相左。在他的堅持下,最終有345米的淳溪老街被保護下來,盡量一磚一瓦都保持原狀,這段街巷也就是如今聲名遠揚的高淳老街了。隨著高淳老街廣為人知,也逐步成了高淳的名片。還是在濮陽康京等人堅持下,中山大街的另一段也即七家村片區也最終保存下來。

形成時期無從考證

相對於歷史資料豐富、民間記載較多的漆橋村而言,歷史上對七家村歷史、人文等的記載並不多。為此,濮陽康京等人也特地從考古、史料等多個途徑進行考證。“考古發現,七家村附近有唐代墓葬,這說明當時還沒有形成村落。”他說,現在七家村的建築形成主要在明清時期,這從建築風格方面基本可以確認。

據濮陽康京介紹,當年七家村有個陳家祠堂,是一位姓陳的大戶所修,當時還並沒有七家村這個名字。直到後來,有七戶外地的陳姓住戶搬到了這裡,就在陳家祠堂的背後建房而居,久而久之,這也成“七家村”村名來歷的說法了。而至於這七戶人家為何而來?從哪兒過來?也就不得而知了。

“從我們了解到的情況來看,這七戶人家其實並不怎麼富裕,更不是什麼名門望族,這從他們所建造房子的建築風格上可以看出。”濮陽康京說,在考證了很多史料古籍後他們發現,其實七家村的居民們都是很普通的,其後人中也沒有出過太有名氣的人物。

對於七家村的來歷,高淳當地的說法也有很多,濮陽康京認為是明清年間形成,而高淳縣文化館退休干部李代明則認為其形成時間更早。高淳縣文化館退休干部李代明專門撰文提到過他所知道的七家村。他說七家村原是七戶人家的一個小漁村,這是淳溪鎮上最為原始古老的“村落”,後來才有了其他姓氏家族的加入。

李代明介紹稱,北宋年間,北方遭受外侵,中原人南下逃生,“江南人口驟增,無田可種”。政和五年(公元1115年)宋徽宗命將軍張抗率眾圍湖造田,七家村一帶就成了開發西部圩田(永豐圩)的基地而人口興旺了起來。北宋時七家村的“煙火最盛”,而到南宋,高淳的人口和商貿已具相當規模。

而不管七家村到底形成於何年代,已經無從考證,但保留下來的明清建築群確實難得,它被不少人稱作是明清建築的“博物館”,對當地文化歷史的研究有著重要的意義。

七家村保護寫進“十二五”

歷史留給高淳這兩個“老古董”一樣的村落,這是前人的恩賜,而真正將它們保護下來,則需要今人作出努力了。

濮陽康京認為,七家村這個古村落的房子,有著明清最普通人家典型建築風格,非常值得研究。“高淳地勢是西高東低,而過去的老房子建築風格,古村落也都是隨著地勢地形而建。”他說,七家村相對地勢較高,但古人並沒有推平,而是隨地勢建造房屋。另外,房子有的三進、五進,有的則是建成三合院,包括建爐灶、排水系統等,都非常考究。

“既然已經明確了把七家村作為歷史文化街區保護,那到底怎麼復建怎麼保護?我覺得規劃必須非常慎重。”濮陽康京說。而根據高淳縣“十二五”城鄉建設規劃,當地首先要對七家村歷史文化街區現有歷史文化資源做出全面梳理,並逐項、逐幢建築進行規劃與設計等,初步計劃2013年完成。

- 上一頁:飛露巖 在青山綠水之地

- 下一頁:奇美勝境九連山