大旗頭百年古村落的建築之妙

日期:2016/12/14 17:44:21 編輯:古建園林

地理坐標:

大旗頭村位於佛山市三水區西南鎮東北28公裡,樂平鎮北偏西2公裡處。現存清末鍋耳頂民居200余間,占地面積52000平方米,建築面積14000平方米,呈粵中地區典型的梳式布局,建築規整而縱橫貫通,每座建築均采用硬山頂鍋耳式山牆,民居全采用“三間兩廊”式樣,科學而實用。

歷史坐標:

大旗頭村是清末廣東水師提督鄭紹忠歸鄉省親時所建,是廣東粵中地區典型的最具獨特建築風格的清代村落,是研究嶺南古建築的重要歷史文物單位。2003年,大旗頭村與江蘇周莊、深圳鵬城村一道,被評為首批22個國家級歷史文化名村鎮之一,2004年它又被廣東省文化廳評為廣東第一村。目前,地方政府加大力度投入古村落的保護和重修,這一嶺南古村落即將重新煥發新的風采。

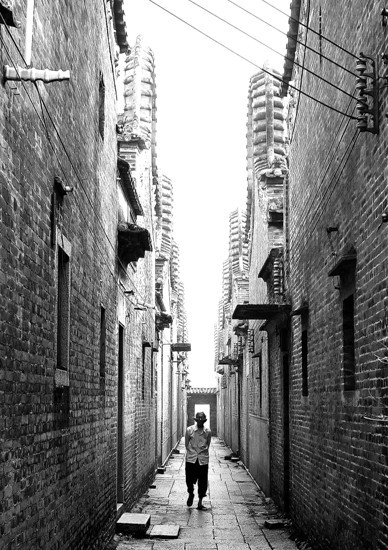

從樂平鎮往北走不多遠,就能看到公路旁一片青色磚瓦的古老村落,村中小巷阡陌交錯,縱橫貫通,形如棋盤,高牆斑駁,鍋耳圓潤,連綿起伏。這裡就是被稱為粵中地區最具獨特建築風格的清末古村落——大旗頭村了。

和廣東省內的其他很多古村落一樣,大旗頭村也早就沒有了往日的風光無限。隨著人們生活水平的提高,原先這種為了防衛需要窗戶開得很小、室內采光不足又潮濕的民居,早已不能滿足人們的日常需要,加上後世族人的繁衍,200多間屋捨也早已容納不下,自上個世紀70年代末開始,曾經生活在古村落中的人們陸續搬出。

雖然離開,但並沒有走遠,搬出的村民們在大旗頭村周邊的宅基地建成了東、西、南、北四個自然村,與古村落或一路之隔,或隔水相望。雖然住到了不同的自然村,但村民們還是喜歡聚集到大旗頭村口的老樹下,或打牌,或吹水,或看報,或者僅僅就是坐著睡覺、發呆,在這裡,有著他們所懷念的、在古村裡比鄰而居的悠閒生活。

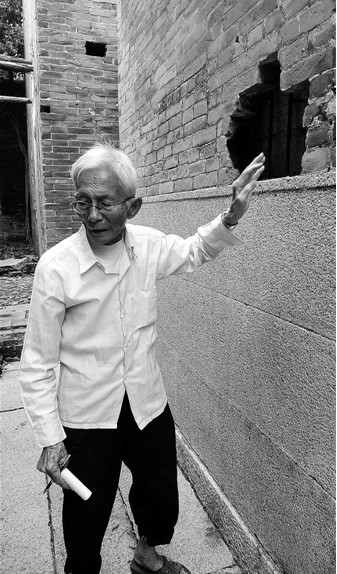

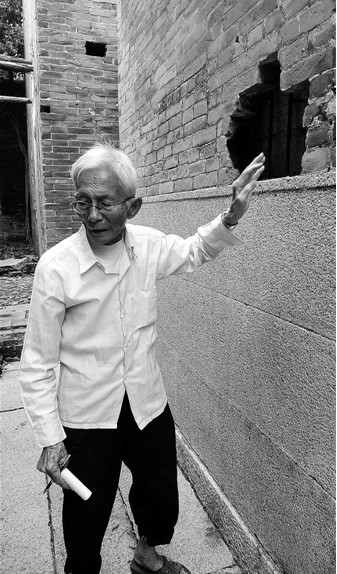

我們就是在這裡遇到了鄭伯,84歲的鄭衍謙老人,最初,就是他的太公建下了如今人們所能見到的輝煌建築。在大旗頭村的老宅子裡出生、長大、生活了大半輩子的鄭伯,雖然也搬了出去,但每天回來村裡轉轉,給來參觀的游客講講這裡的故事,成了他生活裡的重要部分。

歷史:興旺騰達自“大口金”

大旗頭村的歷史可以追溯到明朝初年,鐘姓和鄭姓的始祖遷入到這裡開村定居。據稱當時村裡水系發達,村東北處的碼頭旁建有大橋,因而被叫做大橋頭村。不過現在已經看不到曾經阡陌縱橫的水道了,多數被填平成為村民建房的宅基地。之所以改名叫做大旗頭村,與這個小村落的傳奇發跡史有關,其中的關鍵人物就是村裡鄭姓第六代世孫鄭紹忠。

出生於清道光十四年(公元1834年)的鄭紹忠,原名金星,別字參泉,因為“口大能容拳”,且飯量多達六、七碗,因而有了“大口金”的綽號。“大口金”年輕時候爭強好勝,曾失手打死一道士,為了避衙門追捕,加入了打著反清復明旗號的農民起義軍,清同治二年(1863年)清兵圍剿,“大口金”殺起義軍首領歸順了清廷,並改名鄭紹忠以表示效忠朝廷。

曾參與清剿太平天國起義的鄭紹忠深得慈禧太後喜愛,一路官運亨通,1894年,和慈禧太後同一年六十大壽的鄭紹忠還收到慈禧親筆書寫的“壽”字。官拜廣東水師提督、加尚書銜的鄭紹忠上任伊始,便處在清朝水師革新的前端,他擴建、增建炮台船塢和海軍基地,購造新型船艦、招募水師、組織團練、編繪海圖。同時,他還擴建了一些軍事工廠和海軍基地。

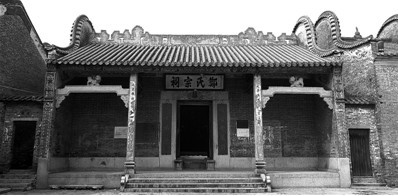

鄭紹忠的這段歷史被後人用連環畫的形式,生動地展現在了村裡鄭威將軍家廟的牆壁上。據說鄭紹忠死後葬在村西南向的老虎崗,從村裡遠眺,紹忠墓“如大旗飄展”,於是後人改大橋頭村為大旗頭,該村名一直沿用至今。

鄭伯告訴記者,他的太公鄭紹忠建造現在我們見到的這片古建築群,還是慈禧太後頒旨並撥款的。慈禧太後聽聞臣子在老家尚無像樣的居捨後,下旨要求國庫撥金修建。當地並無建築所需的條石,鄭紹忠就利用鎮守虎門、重修炮台的機會,在虎門開辟了兩個采石場,共用二百多名石匠日夜開山采石,專程經水路運回三水。建設過程不僅費工而且費時,據說,僅建造“尚書第”就花了好幾年的時間,這座莊園包括建威廳、孔雀廳、酬思樓、會客廳、書房、休息室、臥室、花園、佛堂、猴子樓、鴿屋、馬房等,還有一間可裝谷六七十萬斤的大谷倉。

據鄭伯介紹,鄭紹忠原本准備對全村鄭氏家族所在的區域進行整體改建,由於受到長房支系的抵制,最後修造的重點區域集中在他自己這一支。村裡其他的民居朝向都是東北-西南、西北-東南向,鄭紹忠集中修建的建築群朝向均為正東西向,取“紫氣東來”之意,他的尚書第也建在了鄭氏宗祠的旁邊,顯示了其突出的地位。

不只是鄭紹忠,鄭氏其他族人也進一步完善了建築,最終形成了現在整齊密集的村落。整個大旗頭古村占地面積達到了五萬多平方米,鄭伯說,“我太公娶了11房老婆,阿爺娶了8房,阿爸也有兩房,人丁興旺”。如今,大旗頭村已經成為華南地區保存最完好、最有代表性的清代民居建築群之一。之所以保存得如此完好,也與鄭紹忠有關,據說,在大旗頭古村建好以後,鄭紹忠曾立下規矩:住進大屋的人,不得隨意改建房子,10年內出售也得賣給本村鄭姓的人。

推薦閱讀:

首富嫌風水棄住全球最貴豪宅

植物風水學問七種花草帶財運

沈陽市塔灣街回龍寺明年對外開放

肥西三河馬頭牆畫陷入後繼無人窘境

探訪:百年古村落的建築之妙

鄭伯帶我們一探大旗頭村裡的究竟,發現這座百年古建築建築設計布局及排水、防盜、采光、通風等方面的規劃相當科學和合理,令人稱奇。漫步古村,昔年的顯赫、豪氣仍然依稀可見。

大旗頭古建築群采用粵中地區典型的梳式布局,集民居、祠堂、家廟、第府、文塔、廣場、池塘於一體,號稱“文房四寶”齊聚,鄭伯說,太公鄭紹忠從未讀過書,並不識字,因為擅長武功才一路奮斗到廣東水師提督的位置,但他希望後代能夠多讀書、出文人,於是在村口的木棉樹旁建了一座文塔作“筆”,在村前挖了池塘作“墨”,大地是“紙”,曬坪是“硯”,象征人文昌盛,人才輩出。

事實上,後來的建築專家們考察認為這樣的建築布局,同時也是針對了南方氣候特點,古村坐西向東,以池塘為前景,前面開闊,背面封閉,前低後高,加上池塘調節,促進空氣流通,讓古村冬暖夏涼,足以抵御濕潤氣候的侵襲,具有充分的科學依據。

村子東西走向有三條巷子,分別叫安寧裡、長安裡、積善裡,鄭伯就出生在安寧裡第三間小院裡。這裡的每座建築都采用硬山頂鍋耳式,風火山牆,以及廣東民居典型的“三間兩廊”式樣。鍋耳屋屋頂兩邊設計成鍋耳狀,造型象征官帽兩耳,不但表明屋主知書達理,而且較為富有,有“獨占鳌頭”之寓意,據說過去只有擁有功名的人才能建。

所有的屋子結構布局都大抵相同,院落坐東向西,東面三間屋,中間用木板屏風分割成前堂和臥室,西面中間有一小天井,南北兩側各有一廚房和門廊。每間屋子的面積都不大,有的大屋還被分隔成了兩個小間。屋面采用雙層瓦,雙層杉酸枝板及鋼網等,具有隔熱、防漏、防風和防盜作用,建築工藝古典精巧,祠堂、家廟、民居內的石刻、木雕、磚雕、壁畫都堪稱藝術精品,雖年代久遠,保存下來的部分其面貌和工藝水平,都令人歎為觀止。只可惜因為長久沒有人居住,並且缺乏照料,多數院落已經荒廢,青苔滿地,雜草叢生,甚至部分院牆已經傾頹。

說起村裡的建築之妙,鄭伯顯得相當自豪。據他介紹,這裡百年前建的排水系統就已經相當先進了。大旗頭村地基較高,天井、巷道、廣場均以條石鋪砌,並沒有見到有排水的溝渠,鄭伯告訴我們,村中的房屋座西向東,地基也是微斜,雨水、污水都是由天井的金錢眼(一種類似銅錢造型的漏洩設施),由高向低流入暗渠,從廣場的出水口匯集村前的水塘,這個水塘還能夠淨化生態環境,通過日照,發酵等氧化處理,達到降解和淨化活水的目的,再排出河湧。小巷全部以條石鋪砌,方便清理下水道,一百多年來,村內雨水污水排洩自如,即便是暴雨季節,也從來沒有淤塞過。

不僅如此,村落的防御能力也是相當出色的。大旗頭村裡機關滿布、防盜設施十分完善,如高高的石腳、高達2米多的氣窗、房屋的較低的窗口則都鑲嵌鐵條、如同現代的防盜網。所有的屋宇都設有兩層屋檐,即使盜賊想破頂而入,都要花費一倍的力氣。整個村被分為四條直巷,每條巷子的一端都被堵死,另一端巷口修有鐵閘,必要時同時落下,整個村莊就自成一個堅固的防守體系,而巷間卻四通八達,很多樓宇間有天橋相通,不熟悉的人闖入村裡,就好像踏入了迷宮,再難走出去。更讓人叫絕的是,整個村落牆體厚達半米多,外層青磚,裡面竟然夾有厚達30多厘米的麻石板,鄭伯回憶說,小時候村內一間民宅突發大火,屋內火光沖天,卻絲毫未波及鄰捨,失火屋宇除房頂燒穿外,主體結構仍然安然無恙。

未來:規劃古村旅游創意產業園

雖然是最早一批的國家級歷史文化名村鎮,也早在2004年就有著“廣東第一村”的美譽,但大旗頭村的保護和開發遠遠沒有跟上步伐。幾年前,樂平鎮政府就計劃通過“宅基地換房”,將大旗頭村村民逐步遷出,騰出空間建設大旗頭村旅游文化創意產業園區項目。但一直只聽雷聲響,未見雨點落。

隨著村民的逐漸遷出。去年底今年初,三水區樂平鎮政府也與意向開發商達成共識,將開發以古村旅游為核心的旅游項目。在大旗頭村口公開展示的規劃內容顯示,未來這裡將規劃建設大包括大旗頭文化古村旅游區、現代農業觀光區、農家餐飲區以及酒店度假區等功能區於一體的大旗頭文化古村旅游創意產業園,總占地約3500畝。聽鄭伯講,如今村內的古建築已經歸政府統一管理,希望這一次能夠真正將這些寶貴的旅游資源保護、挖掘、利用起來,向更多的游客展現“廣東第一村”的風采。

推薦閱讀:

首富嫌風水棄住全球最貴豪宅

植物風水學問七種花草帶財運

沈陽市塔灣街回龍寺明年對外開放

肥西三河馬頭牆畫陷入後繼無人窘境

- 上一頁:湘江最美村莊:永州蘋島

- 下一頁:徽派建築經典之南屏