慕園撷秀---蘇州太平天國慕王府花園

日期:2016/12/14 13:32:30 編輯:古建園林

蘇州太平天國慕王府花園

在蘇州古典園林中,慕園是一座缺乏知名度的帝宅園林。有關書籍資料對此也很少介紹。即使在民園《吳縣志》中,也不見其蹤。但是,已故園林建築大師劉敦桢教授卻對慕園情有獨鐘。在他編著的《蘇州古典園林》這一權威性的著作中,共列入園林剖析實例十五個。其中,慕園作為理水的典范榜上有名。在馮曉東主編的《園蹤》一書中,慕園的典藏指數、建築遺存和文化風貌均被評為二星級。

慕園位於古城中心富仁坊巷72號,為市控制保護建築,標號為120號。其址曾為太平天國慕王譚紹洸王府,故稱慕園。但此園並非太平軍所建,而是利用原有的私家園林。它的始建年代盡管史料不詳,但從東路樓廳前“道光壬辰”的題款磚額推斷,其建園年代最晚當在1832年。至今,已有170余年歷史。

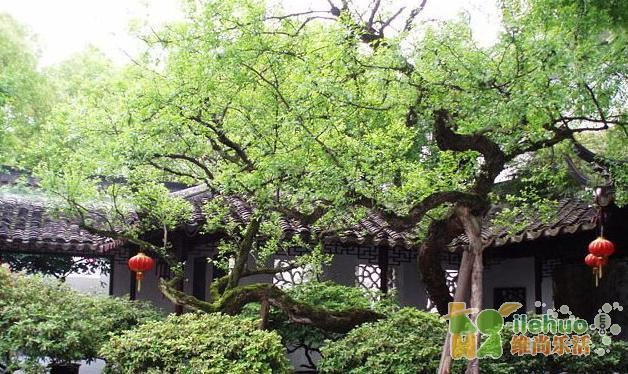

慕園的占地面積,盡管缺乏確鑿的記載,但也頗具規模。筆者童年所住的大宅院,與慕園僅一牆之隔。上世紀六十年代“困難年”時期,我曾經多次去園內挖野菜。其地址方位如下:北至大井巷,南臨富仁坊巷,東與谷仁裡相接,西靠人民路(園門即開設於人民路)。其布局為西園東宅。宅南向二路,建築面積約558平方米。正路四進,大廳三間面闊12米,進深9.4米。有明式梁架,前船篷軒,青石鼓墩。樓廳前有道光十二年(1832)磚雕門樓。原建築均已拆除。現存花園面積約1000平方米。園中亭榭早圮,尚存湖石假山和水池,古木多株。

歲月滄桑,慕園屢經變更。新中國成立後,慕園一度為工藝美術局使用。“文革期間”設市綠化工程隊。今為電信部門使用並管理。1962年至1965年,慕園曾在建園史上留下光輝一頁。當時,經園藝大師周瘦鵑等人倡議,慕園荟萃拙政園、留園等名園的樹樁盆景和水石盆景,增辟為蜚聲江南的盆景園。這是國內最早的專類盆景園。彩色紀錄片《盆景》曾專門來此攝取鏡頭。每年夏季,盆景園開放夜花園,昙花展覽堪稱一奇。其獨特的木格花紋園門堪稱經典。在蘇州古典園林中,慕園也是少數最早對外賓開放的園林。

慕園雖身處鬧市,卻頗具“城市山林”特色。全園以假山水池為主景,點綴各類園林小品。筆者在園內考察後得知:園內計有石橋2座、洞穴2個,蹬道7條。高一米以上的立峰多達15峰。老樹也多達十幾株。僅掛牌保護的古樹名木,就有黃楊2株和圓柏1株,樹齡均在百年以上。另有雪松一株,為上世紀二十年代植樹節紀念孫中山所植。

推薦閱讀:

七姬園

歐美近現代自然式花園建造

塔拉科考古遺址

雲南祿豐發現新屬新種恐龍化石(組圖)

慕園的假山以湖石為主,也有與眾不同的獨到之處。汲取環秀山莊“園小則見其大,山小卻顯其深”(錢泳《履園叢話》)的特色,博采乾嘉年間“以小量之石,造大型之山”的藝術風格,慕園在疊山理水中巧妙運用“映襯”的對比手法,疊出了一座“以小見大”的湖石假山佳構。

其一,假山與水池的對比。山在南,池在北,池與山貼崖相吻。平池出山落差較大,從而造就出雄奇陡峭、幽深平遠的意境。這種典型的池山,明代著名造園家計成稱為“池上理山,園中第一勝也”(《園治》)。水隨山轉,山因水活,因水成景。環池湖石遠看婀娜多姿,近觀又嶙峋峥嵘。這是阿柔與陽剛的關照,動態與靜態的互審。

其二,土山與石山的對比。假山的體量、方位和取材、應根據具體環境因地制宜。慕園的假山是東西狹長型,山體蜿蜒起伏才符合審美視角。堆疊時,西部體量相對較大,采用“石包土”的疊山法,且石多土少,僅在山頂和山後土層較厚。如此,既可節省石料又便於種植樹木。與之相應的東部,體量相對較小,故采用全石疊山法,便於下部開設山洞通向水池。山的東西兩部分之間,銜接自然過渡和諧。這種兩者近距離融為一體的假山類型,在蘇州右典園林中尚不多見。

其三,獨峰與群峰的對比。園內大小不等的湖石山峰,散列於山頂、山腰和山下。體量大致相似的小型立峰,適宜在高處組合構景為群峰。因此,在西部山頂最高處的土層上,立有簇擁的五座石峰。峰身籐蘿纏繞,更顯古樸滄桑。筆者當年聽老人說,其立意仿五峰園的“大五峰”,取名為“小五峰”。可惜不知什麼原因,後人在其旁又附一峰,多少損害了原有的人文韻味。與“小五峰”相對的山腰,則立有一座體量較大的獨峰,名“開屏峰”。經筆者實地測量,此峰高達2.40米,全身點綴的大小通孔盲洞多達22個。站在一個特定的角度觀賞,此峰猶如孔雀開屏翩翩起舞。出類拔萃,此峰堪稱園內湖石獨峰的代表。

其四,磴道側石的對比。園內磴道的台階,以花崗條石為主。台階兩側,鑲嵌姿態各異的側石。其起點兩側,均用豎石。或高或低或斜,形成參差錯落的對比。側石的用料,有的與台階條石相同為花崗石,有的卻間雜於黃石。這一“湖(石)黃(石)混用”的疊法,多少損害了整體和諧美,可以作為一處敗筆。因為,它違反了“石種統一”的原則。筆者以為,混用黃石的做法並非原來園主所為,很有可能因“文革”期間受損,後人補石所疊。

推薦閱讀:

七姬園

歐美近現代自然式花園建造

塔拉科考古遺址

雲南祿豐發現新屬新種恐龍化石(組圖)

- 上一頁:十笏園古建築群的前世今生

- 下一頁:蘇州園林之天香小築

-

没有相关古代建築