建水景點

日期:2016/12/16 20:31:03 編輯:古代建築名稱

團山村

團山村在雲南省建水縣境內,村子不大。當春天來臨的時候,村子背靠的山和面臨的壩子都綠意融融。團山村以張姓為主,全村240戶人家、877人中,張姓就有178戶、677人。在這個靜悄悄的小村子裡隱藏著一個頗具規模、歷經600年風雨仍保存完好的漢族民居,這在少數民族邊遠地區實屬罕見。

在街上一走,你就會發現,雲南的漢族無論在當地居住了多少代,總被人問及祖上從何而來,團山村也不例外。聽說早年團山村並不存在,直到明洪武年間,江西鄱陽縣一位名叫張福的商人,把生意做到了臨安(建水),看中了縣城外土地肥沃、風俗醇美的張寶石寨,於是在此安家,繁衍子孫,方成為巨族。

張福的到來一定給當地居民帶來了新的觀念,使他們紛紛走出家門,在外為官、經商、開礦,依靠不斷的創業實現資金的積累,最終修築了一個個殷實的宅院,怡然自得地構建出一個與世無爭的小城池。

團山村如今保留有東、南、北三座寨門,其中一座名為"鎖翠樓",街道用大青石板鋪就,各戶人家氣宇軒昂的大門是主人財富與地位的象征,斗拱飛檐高高挑起指向雲天。團山民居的布局和裝飾與江南民居有相似之處。所有建築一律坐西朝東,屋面為青瓦,白灰粉飾外牆,青磚作牆裙,每座房屋都以天井為核心,大門多在主體建築一側,通過形狀不一的過道,到達主體院落,有一進院、二進院、三進院,平面布局包攬了雲南傳統民居中"四合五天井"、"三坊一照壁"、"跑馬轉角樓"等主要形式。

朝陽樓

朝陽樓即建水東門城樓,雄踞縣城中心,是建水縣城的標志。朝陽樓建成於明洪武二十二年(1389年)至今六百余年,是滇南重鎮建水歷史悠久的主要標志之一,祖國邊陲老重鎮的象征。唐元和年間南诏政權在此築惠歷城,城系土城。明洪武二十年,明軍平定雲南後設臨安衛,築臨安衛城,在原有土城的基礎上拓地改建為磚城。城有四門,東叫迎晖門,南叫阜安門,西為清遠門,北為永貞門。明末,西南北三樓毀於戰火,僅存東城樓。

朝陽樓由四十八根巨大木柱和無數粗大的楹榫接成堅固的木構架,覆以三重檐歇山屋頂。《建水州志》證有“東樓凌漢”一景,謂:“東城樓,高百尺,干霄插大,下瞰城市,煙火萬家,風光無際,旭日東升,晖光遠映,遙望城樓,如黃鶴,如岳陽,南中大觀。”春夏之間上千雨燕巢居檐下,呢喃之聲不絕於耳,蔚為壯觀。

朝陽樓正面懸掛清代書法家石屏人日卓書寫的“雄鎮東南”巨匾,“雄鎮東南”為清代雲南著名的四大榜書之一,也是唯一幸存下來者,每字大近兩米,結構筆力冠絕於世。

城樓上木雕屏門,雕镂精巧,生動細膩,琦麗華貴城樓東側為明餅臨安衛聲聞數裡的大銅鐘,唐三四千斤高二米余。

朝陽樓風吹雨打六百余年,經歷了多次戰亂的劫難大地震的考驗,至今完好如初。有對聯贊“棟字薄雲霄雄踞南疆八百裡,氣勢壯河岳,堪稱滇府第一樓。”登城四顧,只見古城青春煥發,一派生機勃勃的景象。入夜則萬家燈火,如繁星閃爍,蔚為“南中大觀”。

學政考棚

學政考棚位於建水縣城建中路中段。明代舊址在城內東南隅,清康熙三十年(1693年)移建於今址,為雲南提督學政定期至此舉行院試的考場。考生來自臨安、元江、開化(今文山州)、普洱(今思茅地區)四府,合格者才能到省城參加鄉試。考棚縱深150平方米,面寬40余米,占地6000余平方米,房捨栉比,以甬道為中軸線嚴格對稱,成四進院布置,莊嚴肅穆,給人以層層奮進之感。最後一院為學政署。光緒年間維修後,現保存完好。1993年列為雲南省文物保護單位。

真武宮

真武宮位於建水城東北20余公裡,居南莊、錢家灣村西600米的雲龍山上,為雲龍山古寺廟建築群的最高殿宇。雲龍山山勢穹隆,林木蓊郁,溪水鳴環,桃花夾澗,寺廟遍布其間。清康熙二十五年(1686年)知府黃明創建,光緒年間重修。宮坐西朝東,單檐歇山頂,抬梁式屋架,面闊14.8米,進深9.41米。宮內有木雕盤龍神龛,銅鏡正中高懸,兩側銅瓶對襯,上懸“威尊斗極”鎏金匾額。龛內供奉道釋銅像九尊,形態生動,神采飄逸。有的坐像高達2米余,為國家二級文物。殿周回廊暢通,殿前平台寬大,三面勾欄望柱。台中置一銅制香爐,高1.7米,形若殿宇。台下半月形水池一潭,泉水清澈,池前准提閣,雕梁畫棟,建造精致,與真武宮對峙,為宮內戲樓。宮側銅鐘兩口,高2米,重2560公斤,並立馱巨碑二通,通高4.62米,寬1.4米,銘記鼎建雲龍山真武宮始末。1983年公布為建水縣文物保護單位。

納樓長官司署

從建水古城南行40公裡,便到了位於建水至元陽路邊的哈尼族村寨——黃草壩。從黃草壩再西行18公裡,就是彝族村落——回新。村落中凸現著一處別具特色的古建築,那就是納樓長官司署,它既莊嚴又華偉,著實讓人望而驚歎:地處偏僻的深山老林中能出現如此大觀之建築,可想主人之富有,工匠之技藝超前。

納樓長官司署現為國家級文物保護單位,是明清時期世代統治紅河兩岸地區的納樓茶甸副長官司 (彝族土司)的衙門。它雄踞紅河北岸山腰上,地勢險要,造型奇特。建築占地面積2895平方米,以大門、前廳、正廳、後院為中軸線,由南往北一字排列,廂房、書房、耳房左右對稱,為三進四合院,大小房捨共70余間。大門為坊式,屹立在3米的高台上,前有操場、照壁。更奇特的是納樓司署的四角各建有用於防御的炮樓一座,上面至今還可以看出斑斑點點的彈痕。

燕子洞

燕子洞位於古城建水東面30公裡的群山之中。以它獨特的景色,瑰麗的風采,吸引著無數游人。

燕子洞緊靠雞街至建水的公路旁。洞前古木參天,綠蔭鋪地,石芽叢生,石骨磷峋。“到山不知門何處,洞口白雲自吞吐。”這是古人對洞口風光的描述,至今仍保留過去的風貌。沿著新修的水泥石階,經過林木前綴的小道宛轉前行,便可到達燕子洞的入口。洞似大廳,四面透光,寬敞明亮。洞壁上刻有“境絕人寰”,“勝景無雙”,“靈谷涵春”等題詞。其中“洞鎖三天”四字頗有奇趣。千百萬年的漫長歲月裡,地下水、雨水的溶蝕,使這裡的石灰巖產生了奇異的變化,洞內不僅曲折幽深,奇幻美觀;而且洞中有洞,天外有天;站在洞中三個不同的地點,可以看見三塊不同形狀的天。故謂之“洞鎖三天”。

步入洞內,只見彩塑的丈八觀音,端坐在路旁石龛之上,體態自然,衣紋流暢,神采奕奕,面容端莊。站在此處回首洞口:一棵蒼勁古虬的萬年青樹依石而上,樹的頂端為嶙峋的巨石所環繞,露出古木掩映下的第一天。再往下行,左右巖壁擴開,光線逐漸明亮,巖壁對峙的上空,露出塊狹長的天,渾雅恬適,獨具一格,這是第二天。繼續向前走,一道石壁擋住去路,壁上刻滿了“靈谷湧春”。“勝景無雙”、“天地同流”之類的前人題詞;壁下一扇方形小門,宛似天開;進入小門,又別有景觀,一條狹窄的小徑沿著壁縫向前伸延。小徑右邊的石壁上,兩個半人高的天然圓形小洞,玲珑剔透,奇幻通幽。左邊是幾道天然屏障,如神工鬼斧,巧镂精雕。游人至此,不禁贊歎大自然的神奇魅力。轉過屏障,眼界豁然開朗,無邊的天際,縷縷白雲飄浮,近處一字形的一排閣樓,名叫觀景樓。三“天”之景,以此最為壯觀。

建水文廟

建水文廟始建於元朝至元二十二年(公元1285年),至今已有700多年的歷史。經歷代40多次擴建增修,占地面積已達114畝,其現存規模、建築水平和保存完好程度,都僅次於山東孔子家鄉的曲氣阜孔廟和北京孔廟,全國大型文廟中名列前茅。

建水文廟完全依曲阜孔廟的風格規制建造,采用南北中軸線對稱的宮殿式,東西兩側對稱布置多個單體建築。原主要建築有包括一池、二殿、二庑、二堂、三閣、四門、五亭、五祠、八坊等共37個,現除杏壇、射圃、尊經閣、文星閣、敬一亭和齋亭被毀外,其余31個建築都得到較為完好的保存。整個建築宏偉壯麗,結構嚴謹,給人以莊嚴肅穆之感,為建水這個國家級歷史文化名城增添了極其豐富的傳統文化內涵。

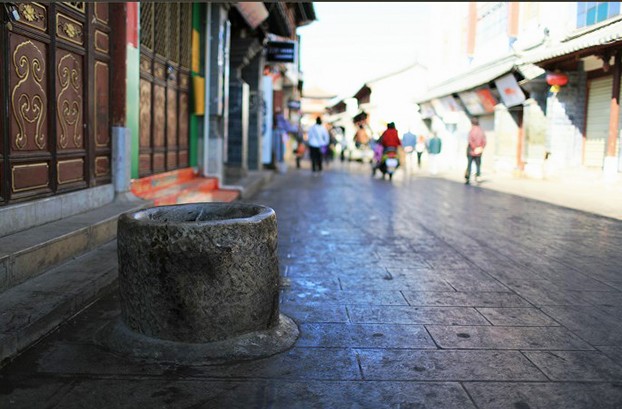

建水古井

建水有很多古井,到底有多少,就連土生土長的“老建水”也說不清道不明。有文字記載的是東門外太史巷口的“醴泉”,至今已有734年歷史,那些一口口井石上留下的打水繩磨出的深槽,也都是古井悠久歷史的見證。

有趣的是,歷史以來,這古井眾多的地方,因地理位置及地質構成因素導致缺水而展開的水利建設,與“建水”這個地名形成了一個巧合。據老一輩建水人說,建水什麼都好,就是苦於缺水,過去曾有“好個臨安壩,有雨也不下,雷在中間打,雨在兩邊下”的民謠。建水人祖祖輩輩生產生活用水幾乎都靠井水,無奈的挖井伴隨著每個建水人的一生。在街頭巷尾,庭院內、屋檐下,到處都有井邊打水的身影,這“井”已成為建水人生存的基礎和驕傲,在600多年的歷史蒼桑中,井,成為建水一道別具特色的風景線,而且又是一筆豐厚的文化遺產。

建水古井不但數量多而且樣式多,為取水方便和安全,古時聰慧靈巧的工匠們,用大石頭雕鑿後將一個大井口,分成兩個月牙形或者3個、4個圓形的井口,有的還築有欄桿,有的還建有井廟(龍王廟)。

古井不但是人們生存的依賴,而且是拉近人們情感的場所和紐帶。建水有好幾眼古井還因水質物好,如東門太史巷的“醴泉”就因其釀出的酒香醇而聞名;西門西正街旁的“大板井”如今仍是車水馬龍般熱鬧,這井水冬暖夏涼,甘甜潤口,如今仍是建水人做豆腐、燒開水、泡茶的首選。