石頭城游記

日期:2016/12/16 20:30:43 編輯:古代建築名稱

石頭城是麗江市玉龍納西族自治縣寶山鄉寶山行政村下的一個小自然村,離世界文化遺產麗江大研古城其實只有110公裡。從麗江出發往北,行進於玉龍雪山腳下,經藍月谷、過黑水河、越牦牛坪,在玉龍雪山十三峰的一路護送下,穿越茫茫林海和崎岖谷壑你就能觸摸到這座曠世奇絕的納西族古城堡。

是日,到達石頭城邊的剎那間,一道奇異的光束毫無征兆的透過厚重的雲層從太子關頂上不偏不倚正射在了石頭城周邊,宛如一溫暖有力的臂膀將石頭城緊緊地擁在了懷裡!隨著光束的偏移,嬰兒般躺在母親懷裡的石頭城慢慢變得清晰明亮。石頭城是如此寧靜、如此祥和!這座巨石上的村莊在群山環抱下拔地而起,孤傲地挺立在波濤滾滾的金沙江畔,它形如千年的靈芝,神又似正蓄勢待發的勇士。此時雲漸淡、天漸藍,巨大磐石周邊的層層梯田,在雨後的陽光下鮮嫩地滾動著,如詩行般在訴說這座古城的歷史……

我們所在的位置是石頭城西側層巒疊幛的牦牛嶺,而東面石頭城腳下正是奔騰咆哮的金沙江,它北據峭拔險峻的太子關,南扼陡絕如削的巖可渡。正是這四方險境,成為了石頭城得天獨厚的天然屏障,大山大江把石頭城緊抱在懷裡,讓城裡的人們祥和生活,安然入睡!

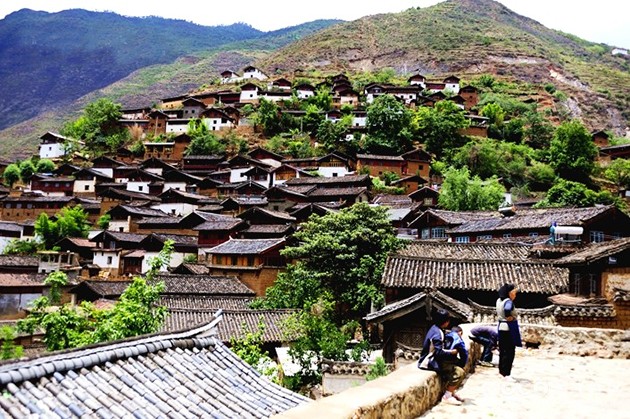

寶山石頭城始建於元朝初年,歷經數代開鑿,城內瓦屋高低錯落,巷道蜿蜒縱橫。房屋青瓦坡頂,就巖隨勢,具有鮮明的地方特色。民房由正房和地樓組成,多為正房朝南的兩層土木結構;地樓朝西,為二至三層,石基高,壘土牆。房內的家什建造更為精絕,或鑿石為牆、為石渠、為石缸,或鑿石為床、為桌、為凳,或鑿石為火塘、為灶洞、為石臼,實在是構思絕巧,又鬼斧神工!這的確是一座保持著原始古樸、又散發著獨特魅力的古城。這裡的人因石而存續,石又因人而鮮活,人石和諧共生,才有了這令人匪夷所思的人文文景觀!

寶山石頭城裡城外同為古村落,他們的建築規模和風格基本相近,既顯得原始古樸,又具有濃郁的民族文化特色。納西族“科空”(古諺語)就有這樣的表述:“寶山石頭城,白石砌成牆,大石砌牆面,小石嵌牆心,大石和小石,都是一城石”。納西語裡就把石頭城稱為“刺伯魯盤塢”,意為“白石寨”。石頭城裡城外居民群落,全部隨巖就勢建造而成。城外一層層、一排排、一所所的瓦房簡單、平實而古樸,錯落有致地建在石頭城西南面的半山腰上,蔚為大觀,蜿蜒曲折的山徑總能通向各家各戶;石頭城內的那更是了不得了。整座城建在一塊半平方公裡的獨立的蘑菇狀巨巖上,東面坡石直插入金沙江,高出江面二百多米,其它三面均是懸崖絕壁,唯有南面一道天生石門可供出入。就憑著這天險,石頭城堡抵御了一次又一次外敵的入侵。

納西族先民大約在公元五六世紀的南北朝時期遷徙到寶山一帶,是納西族較早的聚居地之一,他們在這裡開始繁衍生息,經營文化,制造傳奇。南宋理宗淳祐十二年(公元1253年),時為蒙古國太子的忽必烈受命攻打大理國,當時據有江灣腹地的納西族大酋長麥良審時度勢,親赴今寶山一帶授元軍以革囊渡筏,迎元軍進麗江,並隨征大理,立下顯赫戰功,獲授“副元帥”和銀印,後又獲任茶罕章管民官之職。著名的昆明大觀樓長聯所提“元跨革囊”即指此一史實,那座忽必烈跨越的陡峭摩天巖峰也被麥良命名為“刺伯(即寶山)太子關”以志紀念。正是忽必烈進軍雲南平定大理國,才促進了納西民族的大統一,從而結束了當時納西族各部落“依江附險,酋寨星列,不相統攝”的歷史割據局面。“元跨革囊”在納西民族的發展史上具有裡程碑式的意義,從此,納西民族開始作為一個統一的整體的民族出現在歷史舞台上,納西族首領正式成為王朝官員,在明代更成為滇川藏交界地區的統領。

大自然鬼斧神工造就了一塊天然巨石,而納西民族卻用智慧和勤勞改造了這塊巨石,使之在堅硬的巨石上延續了生命、語言、流水和村捨。作家范穩說:“再宏偉的建築,如果沒有雲集過刀光劍影的歷史風雲,如果沒有產生過馳騁天下的英雄豪傑,如果沒有上演過滄海桑田的人間悲喜劇,它就只有建築學上的意義”。寶山石頭城就是一個激蕩過歷史煙雲的地方,那摩天的太子關,曾踏響過蒙古軍的馬蹄;那洶湧的金沙江,曾翻湧過勇士豪情的浪花;那崎岖的雄關漫道,曾留下多少打馬而過的身影。滔滔巨浪淘盡了多少歷史英雄的悲喜和成敗,永恆的是那挺拔擎天的奇峰,是那萬古長存的磐石,是那巨石上挖鑿而就的曠古奇絕的寶山石頭城!一個小小的石頭城,承載了納西族千年的歷史,自先民聚居,完成了從游牧到畜牧農耕文化的轉變,這就是我們借以說明歷史脈絡的最好載體!