丸都山城

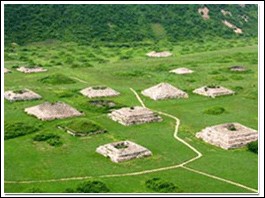

日期:2016/12/15 15:34:42 編輯:古代建築名稱位於集安城北的高山上 , 與國內城相距 2.5 公裡 ( 千米 ) 。是高句麗早、中期的著名城址之一。它既是國內城的軍事守備城 , 又曾作為高句麗王都使用 , 在高句麗歷史發展進程中起過重要的作用。丸都山城與國內城相互依附 , 互為都城 ,形成了世界王都建築史上附合式王都的新模式 , 為世界古代都城史書寫下了壯麗的篇章。

丸山城始名

"尉那巖城"。文獻記載 , 西漢元始三年(公元3年)高句麗遷都於國內 , 築 “尉那巖城”建安二年

( 公元 197 年 ), 高句麗與同臣屬於曹魏的公孫氏政權發生過一次大規模戰爭 , 高句麗潰敗 ,國內城被毀。建安三年(

公元 198年) 高句麗第十代王山上王加固擴建尉那巖城 , 修築大型宮殿 , 尉那巖城更名為丸都城。公元 209

年 ,山上王移都於丸都 , 至此 , 丸都山城的整體布局基本完備 , 成為高句麗時期唯一一處以大型宮殿址為核心規劃整體布局的山城王都。

丸山城始名

"尉那巖城"。文獻記載 , 西漢元始三年(公元3年)高句麗遷都於國內 , 築 “尉那巖城”建安二年

( 公元 197 年 ), 高句麗與同臣屬於曹魏的公孫氏政權發生過一次大規模戰爭 , 高句麗潰敗 ,國內城被毀。建安三年(

公元 198年) 高句麗第十代王山上王加固擴建尉那巖城 , 修築大型宮殿 , 尉那巖城更名為丸都城。公元 209

年 ,山上王移都於丸都 , 至此 , 丸都山城的整體布局基本完備 , 成為高句麗時期唯一一處以大型宮殿址為核心規劃整體布局的山城王都。

丸都山城是憑借自然山勢的走向構築城垣 , 城牆高低起伏。在山崖陡峭險峻處築低矮城垣或不築,山脊平緩處 ,

高築城垣 ,使城外高培絕壁 , 防御能力增強。山城北高南低 ,形若向南傾斜的 " 簸箕 "。城垣呈不規則的長方形

, 周長 6395米。

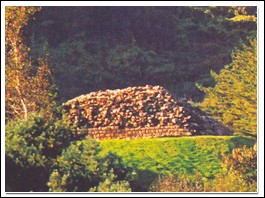

目前,山城東牆,北牆西段,西牆北段保存較好 , 高處可達 4-5 米 , 由 20 余層修琢工整的長方形和方形石條構築

, 結構嚴謹。石材一般長 40-90 厘米 , 寬 20-50 厘米 , 厚 10-30 厘米。自下而上 , 逐層內收

, 上部築有 1 米左右的女牆 , 女牆內壁下部有一排築洞 , 相距 2 米左右。全城有門址 6 處 , 南側谷口處有一處甕門

, 東北面城牆上各發現兩處門址 , 南牆西部見有一處城門址 , 西城牆上未發現門址。

丸都城內有泉水兩處 , 一在城西北角 , 一在城東山腳下。在南城門匯於一處 , 注入通溝河。

丸都城內有泉水兩處 , 一在城西北角 , 一在城東山腳下。在南城門匯於一處 , 注入通溝河。

城內有地面遺跡 3 處 , 蓄水池一處 , 墓葬 37 座。宮殿遺址在東側山坡下 , 南北長 96.5 米,東西寬

80 米 , 進深作三層階地 , 到處是瓦礫和成排的礎石 。了望台亦稱點將台,在南門以北 200 米的高崗上 ,

用石塊壘築 , 高 11.75 米,登台可望見通溝平原及國內城。了望台北 15 米 , 發現一處戍卒居住址。東南有一蓄水池亦稱“

飲馬灣”、“蓮花池”北部尚有石砌池壁。城內的墓葬 , 石墳居多 , 大約是山城廢棄後埋葬的。

高句麗政權建立後,屢受中原政權的冊封,臣屬於不同時期的中原王朝。但隨著中原王朝和高句麗自身力量對比的消長 , 高句麗也多次與中原王朝和周邊地方勢力發生沖突。作為高句麗早、中期都城 , 丸都山城曾發生過多次戰事。公元 28 年 , 高句麗第三代王大武神王十一年秋七月 , 漢遼東軍隊攻伐高句麗 , 直逼都城 , 高句麗王公大臣退守丸都。糧草殆盡 , 形勢危急。左輔乙豆智獻計 , 以池中鯉魚及美酒慰勞遼東軍。使者代大武神王向遼東軍將領謝罪 :“ 寡人愚昧 , 獲罪於上國。致令將軍帥百萬之軍暴露敝境。無以將厚意 ,辄用薄物 , 致供於左右”。漢軍以為丸都城中水草糧食豐足 ,久圍不利 , 於是退軍。

公元 244 年 , 曹魏正始五年,因高句麗東川王侵擾遼東西安平 , 派遣幽州刺史毋丘儉率兵征討高句麗, 初戰於梁口, 高句麗王敗走,幽州軍隊直追至赤見岘(今麻線鄉板岔嶺一帶 ),“束馬懸車 , 以登丸都 ”, 並刻石紀功。母丘儉紀功碑 1904 年(光緒 30 年)出土於板岔嶺西北天橋溝的山坡上。 碑文所記正是母丘儉征高句麗破丸都山城的史實。

公元 342 年 , 高句麗第十六代王故國原王重修丸都城 , 並移都於此。不久,燕王慕容皇光率軍攻陷高句麗 , 焚毀丸都城宮殿而去。故國原王以為難能修復 , 再遷回平原城。從此 , 丸都城使逐步衰落下去。

丸都山城環山為屏,山腹為宮,谷口為門,充分體現了中國傳統的□風水□理念。山城防御堅固 , 城內卻又寬敞自如 ,環境優美 , 使建築、軍事、生活、生產與自然環境渾然一體 , 首創了與自然環境完美結合的口簸箕形山城的建築模式。這種因地制宜的創造具有濃郁的民族特色 , 是高句麗民族建築才華、築城理念的充分展示 , 高句麗在丸都山城營造方面的 奇思妙想 , 使其成為中世紀都城建築的傑出范例。