徽州古橋故事多

日期:2016/12/15 15:22:06 編輯:古代建築名稱| 徽州古橋故事多 |

| 目前在安徽省古徽州地域內的大小古石橋仍有120多座,其中有80余座被省、市、縣列為文物保護單位。這些古橋大都是歷代徽商浪跡天涯,艱辛創業,掙錢回鄉所建。 |

|

| 歙縣六水回瀾、練江環繞,水多自然橋也就多,因此贏得“橋城”美名。橫臥在練江之上的3座大古橋,姿色各異,流傳著美麗傳說。 |

|

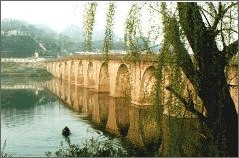

| 太平橋以長著稱,該橋為16孔拱形石橋,橋身為紅色砂礫巖,全長268米,寬7.1米,高13米。在我國的古石橋中,石拱成單不成雙,而太平橋卻為16孔。據說,該橋原為木結構,始建於南宋端平元年,因每年雨季漲水,三年兩頭橋毀人淹。相傳明弘治年間,當地一位孤寡老太臨終時將自己一生積攢的銀兩全部捐出,建議建座石橋,此舉感動眾人,大家紛紛籌資投勞,歷時數年石橋建成。為紀念這位寡婦,人們特意加築一石拱,當年的太平橋也叫“寡婦橋”。 |

|

| 紫陽橋建於明萬歷年間,有9孔,長140米,寬10米,高卻有14米,過往船只不落桅桿直穿而過,是安徽省最高的古石橋。傳說清同治年間,一些富商聚集在紫陽渡口商談建橋事宜。有幾位進城賣柴歸鄉的農夫也想探個究竟,富商卻嫌他們礙事。農夫當場發誓要造第一個橋墩。他們數年風雨無阻,建起了一個橋墩,而且把它加高,那些緊隨其後每人承擔一孔的富商,只好咬著牙把橋墩也建得那麼高。

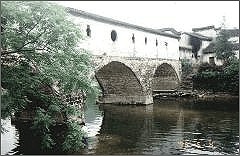

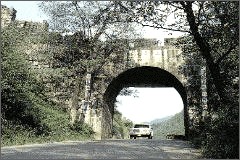

萬年橋建於明萬歷元年,橋設9孔,長153米,石料為青一色花崗巖,橋面橋欄為石板鋪築。 古徽州其他地方的古石橋均各有特色。休寧齊雲山下的登封橋,建於明萬歷十五年,8墩9孔,青石砌築,原橋中有亭廟,兩端各有石坊。橋頭古樹濃陰,水埠槌聲陣陣,江上竹筏漂流,清清的碧水倒映著古橋的身影。來到萬安鎮輪車村,眼前的輪車橋小巧玲珑,長僅15米,爬山虎布滿橋體。 黟縣的萬松橋和通濟橋可以說是徽州古橋中的“小家閨秀”,它們均為2墩3孔,一為清朝所建,一為金朝遺產。在祁門秀麗的闾江上,橫臥著平政橋和仁濟橋一對姊妹橋,通稱“闾江雙虹”。其中仁濟橋的橋面呈曲廊梯級布局,兩邊欄柱,蹲獅相對,石板橋面,溜光發青,一派貴族豪氣。 徽州古橋中,有一種把亭和橋融為一體的廊橋。這歙縣許村的高陽橋為元代許友山所建,單墩雙孔,磚木結構的橋廊內分7間,中間頂部彩繪雲龍飛鳳、兩側有佛座和紙爐。棉溪河上的北岸廊橋建於清代,2墩3孔,長33米,廊內分11間,中間有佛龛。東側牆上辟8個大方窗,西側辟8個風洞窗,樣式各異,有滿月、花瓶、桂葉、葫蘆等形狀。如今該廊橋內擺攤設點,已成為一條商業走廊。唐模高陽橋已成為茶道戲劇表演的舞台。巖寺洪橋作為當年新四軍的哨卡,如今已成為愛國主義教育基地。 ( 來源:人民日報海外版 作者:張聯輝 ) |