須彌山石窟(3)

日期:2016/12/15 15:20:16 編輯:古代建築名稱 |

|

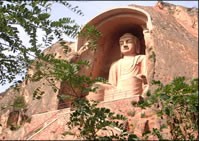

這座1400多年前開鑿的藝術寶庫,曾得到明朝皇帝英宗的賜名;這裡的一個彌勒大坐佛,比雲崗石窟中最大的十九窟坐佛的龍門石窟的奉先寺盧捨那佛還高;這裡的“一佛二菩薩造像”,堪稱北周造像雕塑精品,全國罕見。

2000年春,國家出巨資對有“東方金字塔”之稱的西夏王陵,進行大規模發掘和保護。與此同時,人稱“寧夏敦煌”的須彌山石窟,也引起人們關注。近日,大批中外游客紛紛湧向這塊昔日鮮為人知的偏僻之地。它為何有如此魅力?

須彌山石窟,坐落在寧夏固原西北的須彌山南麓,距縣城55公裡。“須彌”是梵文音譯,意為寶山。這裡峰巒迭嶂,巖石嶙峋。夏秋之際蒼松挺拔,桃李郁然,景色異常秀麗,是中國西北黃土高原上少有的風景區。具有重要藝術價值的北朝、隋唐時期的須彌山大型石窟藝術造像,就開鑿在“寶山”諸峰的峭壁上。它和名震中外的敦煌、雲崗、龍門石窟一樣,都是我國古代文化遺產瑰寶。1982年被國務院列為“國家重點文物保護單位”。

須彌山石窟最早開鑿的年代已無從查考。從石窟形制和造像風格判斷,大約開鑿於北朝中晚期,是我國開鑿最早的石窟之一,距今已有1400多年的歷史。據有關專家介紹,北朝至唐、宋,歷代都在這裡進行過大規模的鑿窟造像活動。先後開鑿石窟130多處,其中70多窟雕塑了造像。這些大大小小的石窟,依山附勢,錯落有致的分布在7座崖面上,迂回曲折,綿延近兩公裡,場面甚是壯觀。

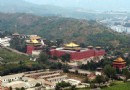

據考證,到了唐代,這裡已經是頗具規模的佛教寺院了,人稱“景雲寺”。明朝正統年間,高僧綽吉汪速又建一座新寺,並上書皇帝請求賜名,於是明英宗又賜名“園光寺”,這就是須彌山石窟又叫“園光寺石窟”的原因。後來由於自然與人為的破壞,特別是海原大地震(1920),使石窟藝術遭到極大摧殘。到中華人民共和國建國時,其中保存較為完整的只有20余窟。它們主要是北魏、北周和唐代開鑿的,並集中在石窟南部和中部的大佛樓、子孫官、園光寺、相國寺和桃花洞五區。

北魏的石窟,大多集中在子孫官區的崖面上,從現存的造像窟來看,窟室為方形,室中方形塔柱四面分層開龛。這種形式的窟室,是從印度“支提”式石窟演化而來的。多是一佛二菩薩:佛像較大,居中端坐;菩薩矮小,侍立兩旁。但也有特殊情況,如須彌山開鑿最早的第十四窟,這裡的佛像有雕刻的也有彩繪的,除一個龛內為釋迦多寶佛外,其余的龛內都是一尊佛像,沒有旁侍菩薩。縱觀這些造像,造法古樸,面形豐滿,與雲崗、敦煌石窟的早期造像有相似之處。第二十四與三十二窟開鑿年代比之稍晚,但這裡已是“標准的”一佛二菩薩。其造型特點,臉形清癯,體型修長,佛穿雙領下垂的大袍,菩薩穿漢式對襟袖襦,與十四窟大不相同。據我國著名學者潘夢陽先生撰文介紹,北魏孝文帝太和改革的重要內容之一,就是服式改制:禁民穿“夾領小袖”的胡眼,一律改穿漢裝,並親自給群臣頒賜“冠服”,讓他們穿戴。所以,佛像的造型和衣著特點,正是太和改制後南朝漢式衣冠和“秀骨清相”的藝術風格,流傳到北方的反映。

在這些石窟當中,標碼為五十一窟的北周時期所鑿的高達6米的一個一佛二菩薩造像,裝飾華麗,高大雄偉,實屬全國北周造像中罕見的雕塑精品。