水墨宏村

日期:2016/12/15 0:04:39 編輯:古代建築名稱

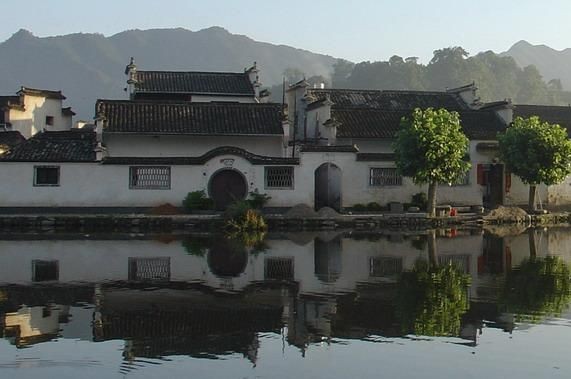

宏村位於黃山的西南麓、黟縣縣城西南11公裡處,原是古代黟縣赴京通商的必經之處。整個村落占地約28公頃,其中被界定為古村落范圍的面積有19.11公頃。宏村始建於南宋紹興年間(約公元1131-1162年),距今約有900年的歷史。宏村最早稱為“弘村”,據《汪氏族譜》記載,當時因“擴而成太乙象,故而美曰弘村”,清乾隆年間更名為宏村。宏村是以汪氏家族為主聚居的村落。汪氏是中原望族,自漢末南遷,其後裔遍布江南各地。宏村汪氏祖籍金陵,約在南宋時遷居到徽州,是為宏村始祖。宏村整個村落布局似牛形,故被人們稱為“牛形村”。全村以高昂挺拔的雷崗山為“牛頭”,滿山青翠蒼郁的古樹是牛的“頭角”,村內鱗次栉比的建築群是“牛身”,碧波蕩漾的塘湖為“牛胃”和“牛肚”,穿堂繞屋,九曲十彎的人工水圳是“牛腸”,村邊的四座木橋為“牛腿”,宏村就似一頭臥牛處於青山環繞,稻田連綿的山岡之中。

宏村距西遞僅有18公裡,氣候大致相同。民居群,特別是精雕細镂、飛金重彩的被譽為“民間故宮”的承志堂、敬修堂和氣度恢宏、西樸寬敞的東賢堂、三立堂等,同平滑似鏡的月沼和碧波蕩漾的南湖,巷門幽深,青石街道旁古樸的觀店鋪,雷崗上參天古木和探過民居庭院牆頭的青籐石木,百年牡丹,森嚴的敘仁堂、上元廳等祠堂和93歲翰林侍講梁同書親題“以文家塾”匾額的南湖書院等等,構成一個完美的藝術整體,真可謂是步步入景,處處堪畫,同時也反映了悠久歷史所留下的廣博深邃的文化底蘊。至清代宏村已是“煙火千家,棟宇鱗次,森然一大都會矣”,至今仍為宏村鎮人民政府所在地。至八十年代中期開始發展宏村有著類似方格網的街巷系統,用花岡石鋪地,穿過家家戶戶的人工水系形成獨特的水街巷空間。在村落中心以半月形水塘“牛心”——月沼為中心,周邊圍以住宅和祠堂,內聚性很強。

村落裡現存有明清時期修建的民居158幢,其中的137幢保存完整。清民居建築不僅擁有優美的環境,合理的功能布局,典雅的建築造型,而且與大自然緊密相融,創造出一個既合乎科學,又富有情趣的生活居住環境,是中國傳統民居的傑出代表之一。村中民居大多將圳水引入宅內,形成村落特有的“宅園”、“水院”,使宏村的民居建築開創了徽派建築裡別具特色的水榭民居模式。宏村是徽州傳統地域文化、建築技術、景觀設計的傑出代表,具有極高的歷史、藝術、科學價值,是徽州傳統建築文化的真實見證。宏村已被聯合國教科文組織列入了《世界文化遺產名錄》。

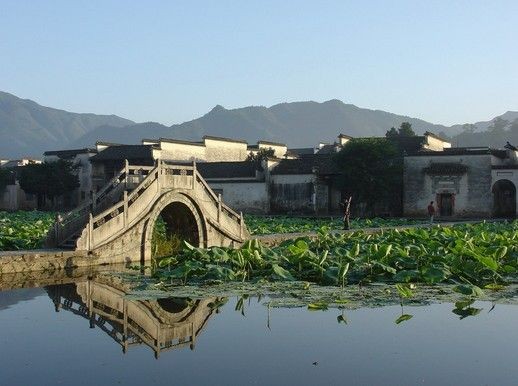

宏村人在南湖北畔建私塾六所,稱“倚湖六院”,專供族人子弟授業解惑,以育人才之用。清嘉慶十九年(公元1814年),六院合並重建,取名為“以文家塾”,又名“南湖書院”。書院占地面積6000余平方米,建築高大宏偉,莊嚴寬敞,為徽州古書院代表建築之一。

樂敘堂:又名眾家廳,是宏村的汪氏宗祠,位於村中月塘北畔正中,與月塘同建於明永樂年間,歷來是汪氏族人祭祖和慶典聚會的場所。樂敘堂由門樓、大廳、祀堂三部分組成。後進正堂原有樓,大門磚雕貼牆牌坊雕飾得異常精美。

南湖:位於宏村正南方,始建於明萬歷年間(公元1607年),是占地面積為兩萬傾的人工湖。湖面呈大“弓”形,弓背部湖堤分上下兩層,上層寬約數丈,用石板、卵石鋪地,下層種植有楊柳樹;弓弦部建有南湖書院、清余味書屋及鱗次栉比的古民居。

月沼:月沼建築的可考歷史有五六百年之久。原先這裡是一眼活泉水,四季泉湧不息,至今人們在此可見到塘中鴨戲清波,空中微風輕拂,炊煙缭繞的情景。承志堂:為省級重點文物保護單位。座落於水圳中段,始建於清鹹豐五年(公元1855年),是清末大鹽商汪定貴的住宅。承志堂氣勢恢宏,布局合理結構完美,設施齊全、制作精良。全屋共有7個樓層,9個天井,大小房間60余間,132根木柱。全宅以磚木結構為主,飾以極為精致的三雕(石、磚、木)物件,是皖南古民居的經典之作。

奇墅湖:位於宏村東南。沿宏東村口土路而行,碧水蜿蜒於右,植被顏色紛呈,步行半小時後水面豁然開闊,這便是奇墅湖,現在是東方紅水庫的一部分。

木坑:位於深山之中,距宏村僅5公裡,但全是山路,車只能開到離村子1.5公裡的地方。木坑是一片茫茫竹海,所以又被稱做“木坑竹海”。竹林深處有一片民居,建築風格與一般的徽派民居截然不同。先從黃山長途汽車站坐車到黟縣汽車站,而後再從黟縣轉車到宏村。

樂賢堂:屬省級文物保護單位。地處宏村正街,始建於清康熙三十八年(公元1699年),占地411平方米,建築面積958平方米,是宏村清初汪氏後裔所建的“三大堂屋”之一(另二幢為三立堂、寶贻堂)。

德義堂:始建於清嘉慶二十年(公元1815年),占地僅220平方米,建築面積144平方米。在不大的空間裡,施以園林式建築布局,小至盆景,大至果木,一一鋪設,可謂一絕。

碧園:碧園水榭宅在宏村水圳頭附近,始建於明末,後被毀,重建於清道光十五年(公元1825年),占地278平方米,建築面積256平方米,是宏村清代庭院水榭民居的代表建築之一。

- 上一頁:黑白宏村

- 下一頁:皖南家族精神教化的聖殿