南京:大學校園驚現古寺石刻

日期:2016/12/14 11:58:59 編輯:古代建築

“佛園寺”的殘存石刻。黃寶榮 攝

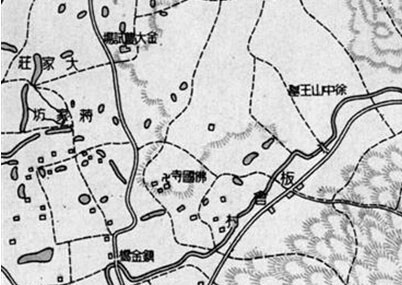

老地圖上的“佛園寺”。 黃寶榮 攝

“請‘老南京’版為南師大紫金校區的石碑做一番考證!”日前,“老南京”的讀者,網友“小老大”給記者發來郵件,稱南師大紫金校區內有一塊荒廢多年的石碑,希望記者采訪專家,解開石碑之謎。記者前往現場後發現,此碑是民國時期的,雖然年代不算很長,卻很可能和紫金山北麓一座消失了多年的明代古寺有關。

這塊“石碑”有怎樣的歷史?

“小老大”在郵件裡告訴記者,他從小就住在鎖金村,經常去南師大紫金校區,也就是以前的南京動力高等專科學校玩。在校園裡,他看到一塊石碑,上面有很多字。石碑是古物,隱藏著歷史信息,“小老大”希望記者能夠幫助弄清這塊石碑的歷史。

根據“小老大”提供的信息,記者前往現場查看。在該校的宿捨區,記者看到了這塊“石碑”。現場的石刻,其實共有三件,其中一件石刻外貌奇特,形似腰鼓;一件石刻為蓮花紋基座,共有兩層,雕刻得非常細致。

“小老大”所說的“石碑”,則是一件六面體長柱形石刻,朝上的一面有文字,共有100多個字。

不是“石碑”是僧人的墓塔

記者找來礦泉水,澆在石刻上,上面的字顯示得更清楚。右邊一豎排比較大,為“中華民國三十六年九月榖旦”。和記者一起探訪的南京文物愛好者黃先生說,“中華民國三十六年九月”是指1947年9月。“榖旦”也可以寫成“谷旦”,在古碑上很常見,是“晴朗美好的日子”的意思。

石刻正面,從上到下排列的字密密麻麻,比右邊一豎排的字要小不少,辨認起來較困難。記者辨認了半天,認出了“嗣法門人”、“法徒孫”、“薙染徒”、“曾孫”、“昙林”、“體敬”、“輝融”、“輝善”、“輝常”、“輝昌”、“隆信”、“隆解”、“敬立”等。

記者請教了相關專家。研究南京金石文物的收藏家許老師說,從外形上看,這塊上面有密密麻麻文字的石刻,並不是石碑,而是一塊墓塔構件。

許老師介紹,墓塔,又稱為“僧塔”,是供奉和安置僧人捨利、經文和各種法物的佛塔,一般由塔基、塔身和塔剎三部分構成。墓塔是分段雕刻的,然後組合在一起。這塊石刻就是墓塔中間的塔身那一部分。

民國時這裡有一座寺廟!

確定了石刻的身份,再回頭來看看上面的文字。許老師認為,墓塔的歷史很可能是這樣:1947年9月,一位老和尚圓寂,他的門人共同為他建了一座墓塔。“嗣法門人”、“法徒孫”、“曾孫”是表明立塔眾人和老和尚的關系;“薙染徒”中的“薙”是“剃”的異體字,過去一般將佛教剃度弟子書寫作“薙染徒”。而“昙林”、“體敬”、“輝融”等名字,顯然是這位老和尚的弟子、徒孫甚至曾孫們。

古代寺廟旁邊,往往會有很多歷代圓寂僧人的墓塔。南京古代寺廟眾多,留存下來的墓塔還有多處,天隆寺、靈谷寺、定山寺、萬福寺等古寺附近還有塔林或者零散的墓塔。

南師大紫金校區宿捨區的一位居民告訴記者,這三件石刻就是出自當地,“聽老人們說,我們學校這塊地方,在民國時是一座寺廟,這些石頭是那座寺廟的遺物!”

那麼,南師大紫金校區這塊區域,歷史上曾經有什麼寺廟呢?文物愛好者黃先生認為,這些石刻可能與蔣王廟有關。“蔣王廟”如今雖然只是一個地名,但在歷史上卻是真的有過一座廟,奉祀鐘山之神蔣子文。但從老地圖上看,蔣王廟與南師大紫金校區所在地距離比較遠。

極有可能是佛國寺的遺物

記者查閱了1903年的《陸軍學堂新測金陵省城全圖》、1910年的《南京全圖》、1949年的《南京市街道詳圖》等幾種老地圖,有了新發現。老地圖上,相當於南師大紫金校區所在地的位置,在清末、民國時有一座老寺廟——佛國寺。

現在的南京人對這座佛國寺已經相當陌生了,但在南京佛教史上,這座寺廟享有一定知名度。在專家的幫助下,記者在堪稱“明代南京佛寺百科全書”的《金陵梵剎志》中,查到了佛國寺的信息。

原來,這是一座皇帝“敕賜”的“中剎”。書中記載,它建於明景泰年間,由僧人妙慶募資建造。明代時,這座寺廟由山門、鐘樓、天王殿、伽藍殿、祖師殿、大雄寶殿組成,同時還有寺產山田22.3畝。明代文人王韋在《游佛國寺》中寫道:“望窮鴻雁外,歌向菊花前。回首重城路,鐘聲隔暮煙”,勾勒出佛國寺當年的模樣。

許老師認為,如果這三件石刻果真出自當地,那極有可能是民國時期佛國寺的遺物。這座始建於明代的寺廟,民國時尚存,後來消失不見。

記者將這一發現通知了南京市文物局的相關部門,相關負責人表示,他們將記錄下這批石刻的信息,做進一步研究。

- 上一頁:三百件河南文物珍品空降長沙

- 下一頁:安徽木梨硔碉樓及戰壕遺址重見天日