雲霄下河鄉千年古樓陶淑樓啟動修復

日期:2016/12/14 11:58:07 編輯:古代建築

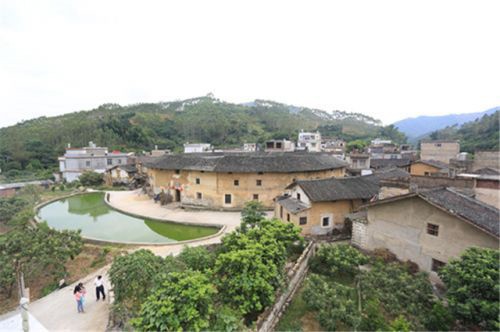

俯瞰陶淑樓,古建築藝術令人驚歎

澳門大學呂志和學院學生志願者正在修復陶淑樓外牆

下河鄉內龍村85歲老人林其土一直有塊心病———村裡1000多歲高齡的陶淑樓年久失修,他怕這座見證了內龍千年興衰的古建築再撐不住太多風雨了。“傳了1000多年,戰火也不知道經歷了幾次,不能毀在咱手裡呀。”

今年,林其土老人終於盼到了解決這塊擱在心裡多年心病的“特效藥”——由返鄉青年林爐生聯合澳門大學呂志和學院、雷勵中國、內龍村民等籌資10余萬發起的公益行動“好厝邊”計劃·內龍陶淑樓修復項目啟動了。連日來,下河鄉內龍村村民、澳門大學呂志和學院建築專業學生正根據專家設計的方案,加緊對陶淑樓進行修復。目前,整座土樓修復工程已完成屋頂修復,進入外牆修復階段,有望年底全面完工。

“我們的童年是在陶淑樓渡過的,對於我們這樣旅居外地多年的人來說,陶淑樓就是我們對故土的精神寄托。”項目發起人林爐生感慨地說。

據悉,陶淑樓坐落於內龍村王都坂自然村的正中央,坐南向北,臨溪而建,距今已有一千多年的歷史。南宋末代皇帝宋昺帝趙昺曾客居於此,驚歎此樓的造型奇特,即題筆名為“陶淑樓”。此土樓呈環圓形,高三層,錯落有致,總建築面積約為9420平方米,極具古韻民風,至今仍有三十余戶村民聚居於內。

對於修復後計劃,林爐生表示,圓土樓是村莊的核心,是一個承載公共記憶和鄉土文化的空間。“好厝邊”行動的目的是希望通過公共空間的修復,將社區凝聚起來,繼而帶動周邊其他設施的建設和環境的改善。因此,“我們計劃在修復完成聯合各方力量組織村民保護村莊自然環境、開展自然教育和生態農業。最終營造起一種更親近自然的農村社區生活。”當然,“如果條件允許,我們還打算在土樓裡建設展覽館,更好地展示土樓文化和當地民情風俗。”